18:02

18時。夕食の時間になったので食堂に向かう。

松本から送迎バスに乗って16時前に宿着 ⇒ 16時半に卜伝の湯に向かう ⇒ 17時15分頃帰着 ⇒ 18時に夕ご飯

なのでかなり慌ただしい。部屋でゆっくりくつろぐ時間がないのは当然として、内湯でのんびり・ぼんやりする時間もない。わっせわっせ、と予定をこなしている状態。

とはいっても楽しいことの予定続きなので、何の不満もない。

むしろ見よ、食堂の入り口の写真をわざわざ撮っているくらい、期待が高まっている。これ、何かの記録とか記念になるのだろうか?単なるハードディスクの無駄遣いではあるまいかという気がするけれど。

利き酒セットを1つお願いしてあったので、t苦情にはお酒が3種類並べられた。もちろん僕が飲むのではなく、いしが飲む用だ。

いしはお酒がイケる口な割には、自ら飲みたいと手を挙げない人だ。「お酒は無いなら無いで全然問題ない」とまで言う。「お酒を飲むと眠たくなっちゃうから、なんかもったいないんですよね」とも言っている。えー。お酒、楽しいのに。

一切のお酒をやめてしまった僕にとって、いしがお酒を飲んでいる姿を見るのは楽しみの一つだ。味の批評をしてもらいながら、「へえ、そうなんだ」と相づちを打つのが好きだ。お酒が飲めない僕の身代わりとして酔ってくれれば嬉しい。

そもそも、酔った女性は美しいと思う。顔の表情筋が適度に緩み、顔が赤らんで目が若干うるむからだ。いいなあ、と思う。全員が全員そうだとは言わないけれど、お酒を飲んで魅力が増す人は素敵だ。一方男性はというと、お酒を飲むといい顔になるというより、だらしない顔になる人の方が多い気がする。

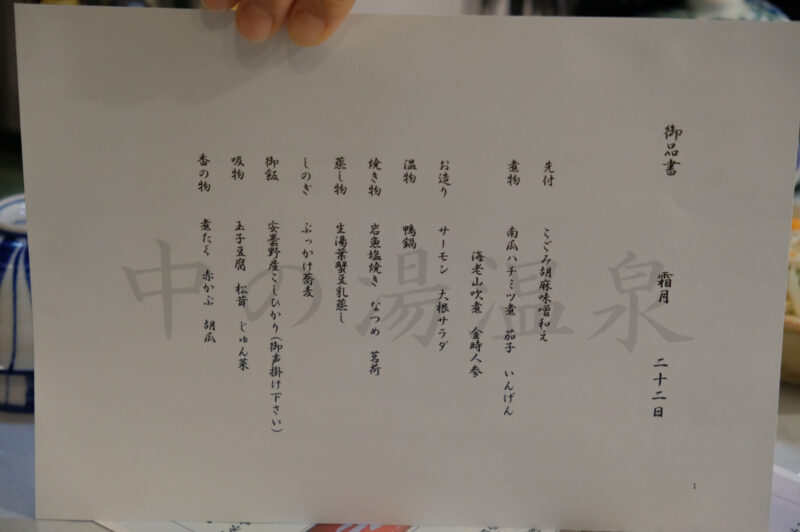

お品書き。

紙の中央に「中の湯温泉」と薄く書いてある。コピーを取ると著作権侵害防止のために浮き出てくる透かしのようだ。

ええと、その「透かし」風のものに気を取られて、お品書きはほとんど記憶にない。

18:09

素敵な夕食のヤツらはこれだー

詳細な説明省略。

信州サーモン(淡水魚のマス)のお造りがある、というのが長野ならではだ。長野も、東信方面だと鯉の洗いがよく出てくるものだが、この界隈だと鯉を食べる文化はあまり強くないのかもしれない。

視界の片隅に見えるのは、土鍋。一人用ではない、立派なサイズだ。それがカセットコンロの上にドスンと乗って着火されている。

だいたいこういう旅館料理というのは、一人ひとりに固形燃料を使った熱々料理が振る舞われるものだ。しかしここでは固形燃料が使われておらず、そのかわりに二人で一つの鍋をつつくスタイルになっていた。極めて普通のことなんだけど、なんだか珍しくて「ほぅ」と思わず声が出た。

鍋の中は、「ちゃんこ」とでも呼ぶべきか、豚肉を中心として野菜各種を醤油味で煮たものだった。うん、おいしい。

長野感を出すぜ、ということで蕎麦も出てきた。

先ほどのお品書きによると、「しのぎ」という立ち位置にあたる料理らしい。

懐石料理における「おしのぎ」とは、文字通り空腹をしのぐためのちょっとした食事のことを指す。そもそも「懐に石を入れてずっしりと重たくすることで『なんだかメシを食った気になる』」ことを由来とする、茶席の際の軽食が「懐石料理」だ。そのなかでさらに「空腹をしのぐ」一品があるだなんて、どれだけ腹が減ってるんだよ、と思う。

実際にこの旅館では客にそこまで空腹を強いることはしていない。ご覧の通り、料理がずらっと並んでいる。そもそも、「茹でたてを提供したい」という宿のご厚意のお陰で、ある程度腹が満たされた頃合いを見計らって「しのぎ」の蕎麦が出てくる。いやもう、十分しのいでます。

お陰で、がっつかないで余裕をもって蕎麦を食べることができた。

ご飯、吸い物。

これにて夕食はおしまい。うん、大満足。

なんかごくごく普通に温泉旅行を楽しんでいるな。寒さに震える旅をイメージして準備をしてきたので、ちょっと拍子抜けだ。

21:01

夕食後しばらくしてから、今度は家族風呂に行ってみる。ちょうど空いていた。

ちなみにこの日の宿泊客はあまり多くなかった。冬ともなれば、場所柄宿泊客は減るのだろう。むしろ今日ここに泊まっている人のうち何人かは上高地に入るのだろうし、さらに「山のひだや」でご一緒する人もいるかもしれない。

中の湯温泉はもともと、こんな安房峠旧道の中腹に宿があったわけではない。釜トンネルの近くにあったという。

国道158号安房トンネルの掘削工事中に水蒸気爆発があり、そのため現在の場所に移転せざるをえなかった。

コメント