我が家は、あんまり「サンタさん」を連呼していない。夫婦揃って、ああいう商売っ気に便乗したくないという気持ちが強いからだ。

だから、保育園でクリスマス系の行事をやったり、サンタさんにお便りを書こう!的な工作をやったりしていることも、正直いい気分はしていない。やめて欲しいj。子どもに対し、無駄に欲望を喚起させるからだ。

一億総中流時代ならまだしも、このご時世、あんまりサンタさんの話はしない方が良いと思う。もらえる人、もらえない人、格差が大きい筈だから。

とはいえ、子どもには四季折々のイベントを体験させたいと思っている。冬至にはゆず湯に入ってカボチャを食べたりもしている。クリスマスもしかり。

サンタさんが枕元にプレゼントを置く、という嘘は僕は嫌いだが、自己防衛的にクリスマスプレゼントを用意した。弊息子タケが何もプレゼントを受け取らなかった場合、翌日の保育園で寂しい思いをするからだ。

案の定、翌日12月25日の保育園の連絡帳には、「子どもたちはクリスマスプレゼントで何を貰ったかの話でもちきりだった」と書いてあった。ほら、やっぱり。

「なんで僕はプレゼントがもらえないの?」という疑問よりも、「プレゼントを枕元に置いたのは誰?」という疑問のほうがまだマシだ。

ただし、彼が欲しいものを買ってあげる、なんてことはしない。そして、「サンタさんが家にやってきた」という嘘もつかない。それが我が家のルールだ。

彼は朝、枕元のプレゼントを発見し、「お父さんが買ってきたの?」と言った。「なんで枕元にプレゼントが!?やった!」という感覚ではないらしい。ここで「サンタさんが持ってきた」と嘘をつきたくないし、かといって「お父さんが買ってきた」とも言いたくないので、話を適当にごまかす。

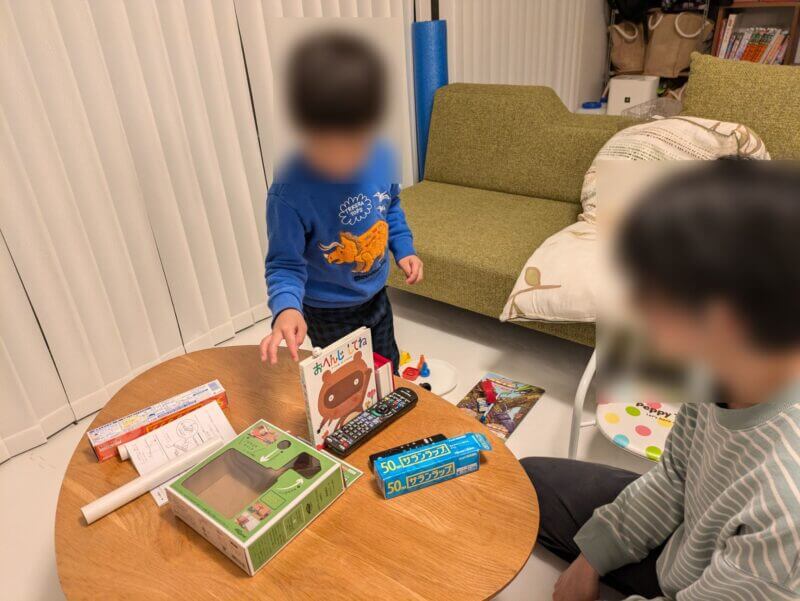

与えたプレゼントは、「ピタゴラゴール1号」。

NHK Eテレの番組「ピタゴラスイッチ」の1コーナー、「ピタゴラ装置」のゴール部分を再現したものだ。

箱の穴に球が入れば、「ピタゴラスイッチ」と書かれた緑色の旗がピョコンと飛び出し、スピーカーから「♪ピタゴラスイッチ♪」と曲が流れる仕組み。

彼は「おかあさんといっしょ」「いないいないばぁ!」といった幼児向けテレビを見ず、ピタゴラスイッチかしまじろうの動画を見たがる。だったらピタゴラゴールを買い与えて、自らピタゴラ装置を作ってもらいたい、と考えた。

僕が彼の将来に望むことは、「インプットよりもアウトプットが多い人になれ」というものだ。

SNS漬けになっても漫画ばっかり読む人間になっても構わない。そのかわり、そのインプット以上に情報を咀嚼し、要約し、他の人に伝えるような才能を育んで欲しいと願っている。だから、テレビをただぼーっと見ているというのは最悪で、見たテレビを真似するようになってほしい。

ピタゴラゴールはそんな僕の願いが込められている。

おそらく今の彼がピタゴラスイッチを見て喜んでいるのは、球やらドミノやらが矢継ぎ早に動いていく、視覚刺激が強いからだろう。または、脳で理解できないまま呆気に取られているか。

いずれにせよ、人ごととして画面を見て「あー楽しかった」ではなく、「どうやったら自分でもテレビと同じことができるんだろう?」と考えるようになってほしい。

で、いざピタゴラゴールを使わせてみたのだけど、彼はこの箱と球をいじって曲を鳴らして遊ぶばかりで、実際にピタゴラ装置を作ろうとしない。作ってごらん?といっても、全く手も足もでない状態だった。

まだ3歳では、ピタゴラ装置を作らせるのは難しかった。

そういえば昔、姪っ子の誕生日に全く同じピタゴラゴールを贈ったことがある。その時の姪はすでに小学生だったが、彼女はいきなり流しそうめんの樋のようなながーい傾斜を作ろうとして、それがうまくいかず、あっけなく飽きてしまっていた。

小さい装置を作って、それで成功体験を積み重ね、徐々に大きくて複雑な装置を作っていく・・・というステップバイステップを踏んでいかないと、すぐに飽きられるのがピタゴラ装置だ。子どもにはそういう辛抱がなかなか難しい。

小学生ですらそうなのだから、3歳児に至っては手も足も出ない状態だ。これはまいった。姪っ子のときの二の舞で、すぐに飽きられて忘れ去られてしまいそうだ。

翌日夜、改めて簡単なピタゴラ装置を作ってみた。タケはただ見ているだけで、「出来たよ。球を転がしてみて」と言われて球を転がすことしかできない。

ピタゴラ装置は大人が作っても相当難しい。慣性の法則、作用反作用をはじめとして物理法則がいろいろ絡んでくる。プラスチック球とガラスのビー玉では全然違った動きをするし、ちょっと傾きをかえるだけで球の速度が変わる。

「なんでこうなるんだろう?」と子どもが不思議がり、自らあれこれ実験するようになってくれれば最高だ。でも、3歳じゃそれは無理だ。結局、大人が手間をかけてセッティングしないといけない。

我が家が専業主夫(婦)家庭なら、じっくりピタゴラ装置づくりをやることができる。しかし共働きで毎日がバタバタしていると、なかなかそんな時間が取れない。習いごとにしろ知育にしろ、「もう少し時間があれば、彼の学びをサポートできるのに・・・」と忸怩たる思いがある。

最近の僕が彼を登山やキャンプに連れ出すのは、アウトドアというものが大人の遊びと子どもの遊びである程度ベクトルがあっているからだ。「わざわざ子どものために自分の時間を割いている・・・」という負担感をあんまり感じず、自分が楽しみつつ子どもも楽しめるのがアウトドアだと思っている。

ピタゴラ装置は時々彼と一緒に組み立ててみたいと思う。でもなかなかしんどいので、彼の知育としてアウトドアにも力を入れていくのが今後の方針だ。

(2024.12.25)

コメント