SNSに向けた新規投稿告知の廃止

これまで、TwitterとFacebookに対して、新しい記事が公開されたことを告知する投稿をポストしてきた。

しかし、Twitterは数ヶ月前、Facebookは先月にポストを停止した。

正確に言うと、TwitterはXに切り替わる前後くらいからAPI利用が有料になったり、サービス形態が不安定になったために投稿を諦めた。

Facebookはまだ運用を続けることができるのだけど、今どきFacebookで更新通知を知ってサイトに流入する人というのがほとんどいないため、投稿をやめることにした。Facebookでアワレみ隊OnTheWebのアカウントをフォローしてくれている方は元々このサイトを見に来てくれている方であり、周知が必須というわけではなさそうだからだ。

サイトを運営する上であれもこれもと便利機能を実装すると、その分だけサイトの動作が遅くなる。自己満足的な機能は極力省きたい。

このサイトが、ある時を境にブログでありがちなサイドバーを廃止したのも、動作を軽くするためだ。ほかにも、最近はSNSフォローボタンの表示を外したりもしている。

いずれは、タグの表示もやめようかと考えている。このサイトに限ったことじゃないけれど、タグを活用している読者って殆どいないと思うんだよな。

noteって、ブログのUIとしてはとてもよくできていると思う。あれだけシンプルな見た目にしても、ユーザー体験が殆ど損なわれない。このサイトの見た目も、note的なものに近づいている。

今でも個人ブログの多くは、サイドバーにごちゃっとリンク集が並び、今でもタグクラウドが表示されていたりする。僕はサイドバーなんてまったく視野に入らないのだけど、人によってはサイドバーも読み込む人がいるのだろうか?

世の中は動画コンテンツ、しかもショート動画が全盛だ。しかし、「記録する・あとから参照する」という点において、文字媒体というのは不動の地位だと思う。このサイトを初めて23年、webで文章を書き始めて25年以上が経過するけれど、今後も僕は文字を書き続けていくつもりだ。時間の蓄積こそが、このサイトの強みであり、逆にそれしか強みがないサイトだから。

写真撮影のスタイルが急激に変わってきたということ(面白みのない家族写真へと向かう)

我ながら感心するのだけど、Googleフォトに無限の写真保存ができない環境に晒された僕は、急激に写真撮影の対象が変化してきている。

その話は既に先月の編集後記でも書いている。気持ちの変化は即効性があった。

で、この防御反応が一時的では済まず、どんどん自分の撮影スタイルに定着してきた。

状況説明のための写真撮影、というのは俄然減った。つまり、「これから旅行に行きます。最寄り駅の改札口です」「この電車に乗ります」「電車の中はこうなっています」といった僕が見たものを写真として記録に留める行為をやらなくなってきた。

料理の写真は、昔の僕ならば些細な外食でとりあえず撮影していたものだ。でも今では、初訪問のお店の料理でさえ、撮らないことが増えた。「撮って何の意味があるんだ?」と思えてきたからだ。

この、「この行為に何の意味があるのか?」という自問自答は、人生後半に入っている僕自身に対して深く、鋭く突き刺さる。そして鈍痛を引き起こす。

たとえば、今から勉強を初めて、何かの資格を取ったとしよう。「で、その資格に何の意味があるの?」

美術館に行って、美術作品を見たとしよう。「で、それは何の意味があるの?」

僕が若い頃は、全ての体験は将来の選択肢と可能性を拡張する存在だった。しかし、49歳の僕にとって、「今この体験は今後役にたたないのではないか?」と思えることが増えた。もちろん、いろいろな体験をしたほうが良いに決まっているが、新しい知識や情報と接するしんどさがあるし、虚しさも感じる。つい気が抜けると、「面倒だからもう新しいことはしたくない」と思えてくる。

こうやって人は老いていくのだろう。

自分の高齢の父親を見ていて思うのだが、おそらく我が父もある時から学びに対しての諦念が生まれたのではないか、と思っている。それを境に人間が丸くなったのは良いのだけど、一気に老けた気がする。でも普通、そうなる。

僕の場合、2歳の息子がいる。息子のために何かする、という名目で自分のケツに鞭を打っていきたいと思っている。ただし、僕自身が疲れすぎないように。

英語ページの作成をほそぼそと再開させた

ごくわずかだけど、英語版アワレみ隊OnTheWebのページが少しずつ増えてきている。

もう、機械翻訳を読み返して、変な翻訳となっている部分を手直しするのは止めた。意味不明な翻訳でもいいや、という割り切りをして、どんどん変な英語ページを増やしていく方向に僕は決めた。

とはいっても、翻訳精度を上げるために、日本語を書く段階で主語、助詞といった省略されがちなものは極力言葉の中に含めるように文章を書く努力はしている。

なんでまた英語ページを?というと、先日上高地を旅行してびっくりしたからだ。というのは、とにかく外国人観光客が多かったからだ。1割、ひょっとしたらそれ以上の割合で外国人がいる。しかも、欧米系の人から、中国系、東南アジア系の人まで様々だ(インド・中東・アフリカ系の人は全く見かけなかった)。

なので、「へべれけ紀行」だけちゃんと英語ページを作れば、それはそれでニーズがあるのかもしれないと思っている。「ニーズ」という言い方をすると商売っ気があるように読めてしまうが、「読んでみたいと思える人が出てくるかもしれない」という言い方のほうが正しいかもしれない。

このサイトは日記のような文章で成り立っている。少しでもニーズがある記事を書きたい、という気持ちはあるので、少しずつ英語ページを充実させていきたい。とはいっても、数年前のできごとを書いた文章を英語化されても、時代遅れだ。「オカ・デウス」コーナーの新規記事がこれからだんだん減っていくはずなので、それと入れ替わりに「へべれけ紀行」の更新頻度を上げていきたい。

今月のBGM

現在の僕は、「ジュリアナの祟り」というバンドにはまっているのだけど、ステージパフォーマンスを得意とするバンドなので作業中のBGMとしては不向きだ。やっぱり、ノンストップで流れ続けるDJMIXの曲がBGMには向いている。

というわけで、今月はHIROKO YAMAMURAのかっこいいテクノサウンドをBGMに作業した。

ボツになった原稿

本題から外れてしまったので、まるごとカットした文章をこの編集後記にのせておく。

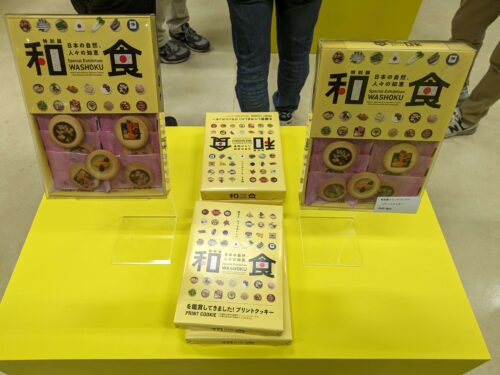

自分の国の料理を必要以上に自画自賛していたら見苦しいな、と思ったが、さすが国立科学博物館だけあって淡々と紹介していた。

また、外国の人にとって知名度がある「スシ、テンプラ、ソバ」などを中心に紹介するという偏りがなかったのも良かった。

僕は、博物館という趣旨からして、発酵食品である日本酒、味噌、醤油、鰹節などを相当大々的に取り扱うのではないか?と思っていたが、それも良い意味で予想から外れ、なかなか面白い「和食」の紹介の仕方だな、と思った。

ただ、展示を一通り見て、殆ど記憶に残らない内容だったな、とも思った。あれもこれも、ちょっとずつ紹介していて印象が薄い。観覧者が会場を後にしたときに全然記憶に残らない、そんな展示だ。

たとえば今回、マンボウの標本の横にタカアシガニの標本が置いてあったが、両方とも「和食」として馴染みが薄い食べ物だ。その隣にはブリが出世魚としてサイズが大きくなるにつれて名前が変わっていく、ということが標本を使って紹介されていた。そういう話は、「和食に用いられる食材」の話に過ぎず、「和食」の展覧会としては話が浅い気がした。これに限らず、調理法に関する話は殆ど出てこず、お米独特の「炊く」というやり方や、昔のかまどの構造や鍋の種類など、和食に欠かせない調理器具の解説といったものがなかった。

また、中国や韓国といった近隣諸国の料理と和食とで何が違うのか、そういう「和食ではないもの」との対比がなかったのも物足りなかった。特に近現代の和食は、舶来の料理を換骨奪胎したものが多いので、その過程や工夫といった話が時系列で紹介されていたら面白かった。

そもそも、ここが「博物館」だから仕方がないのかもしれない。

僕は2歳の弊息子に博物館を見せたい、という教育的観点があるので、この展覧会には満足したが、自分ひとりのためにこれを見て、面白いと思えるかというと疑問だ。

(2023.10.31)

コメント