acaia コーヒーデジタルスケールを導入する。

お酒をやめて以来、食の好みが大きく変わった。毛嫌いしていた「甘いもの」が好きになったし、コーヒーを本格的に飲むようになった。

コーヒー豆は、こだわりだすときりがない。お茶と一緒で、高い値段を出すとそれなりのうまいものが手に入る。しかし、そんなことをやっていたら、あっという間にお財布の中身が空っぽになってしまう。長く続けていきたい嗜好なので、負担にならない程度の値段が望ましい。

手ごろな値段で、そこそこのクオリティの豆。それについては、亀戸にある珈琲豆のお店「珈琲ビーンズ アスカル」が解決してくれている。カルディで買うよりも安く、そしてカルディよりはおいしい豆が手に入る。しかも、定番の豆からスペシャリティコーヒーの豆で、品揃えが豊富だ。

いろいろな豆を家にストックしているので、コーヒーで世界旅行を楽しんでいる気分になる。グアテマラってどこだったっけ?ホンジュラスは?と世界地図を確認しつつ飲むコーヒーは至福のひとときだ。自分で淹れたコーヒーなら、なおさら。

しかし、ハンドドリップをしていると、抽出方法のブレによる味の違いが気になってしかたがなかった。

ゆっくり淹れると、苦くなる。早く淹れると味が薄い。

お湯を注ぐ、注ぎ口の高さによっても味がかわる。お湯の温度も、そう。

つくづくコーヒーというのは奥が深いと感心する。でも、折角いろいろな豆を買って味の違いを楽しみたいのに、ドリップの下手っぷりで味が全く安定しないので、豆そのものの味がどうのこうの、と評価のしようがなかった。

そりゃそうだ、ドリップに適したコーヒーポットなんて持っていなかったので、ティファールから直接お湯を注いでいたのだから。あれはダメだ、ドボッと一気ににお湯が出る。微調整がまったくできない構造だ。

結局、ハンドドリップからは遠ざかり、「平日はコーヒーメーカー、休日はフレンチプレス」という形に落ち着いてきた。コーヒーが好きだからこそ、ラクな、「抽出技術によって味がブレない」ものを使うようになった、ということだ。面白みに欠ける分、安定した味が出るので、豆そのものの違いが楽しめる。

電動のコーヒーメーカーはその名も「珈琲王」というものを使っている。どうだどうだ。

しかし、やっぱりハンドドリップへの憧れ、というのは残っていた。

というのも、「珈琲王」で淹れたコーヒーは味がすっきりしてやや物足りなく、フレンチプレスで淹れたものは味が濃くて「のどが渇く」印象を受けるからだ。もうちょっと、味に太さがあるけどくどくない、そういう適度なバランスが欲しい。そうなると、自分で納得いくまでハンドドリップをするしかない。(ネルドリップ、というやり方もあるけど、これはこれで面倒くさいマニアックなやり方なので、僕は敢えて手を出していない)

と、ぼんやり考えているうちに、テレビで紹介されていたのがこれ。acaiaデジタルコーヒースケール。

「ブルーボトルコーヒー」に行ったことがある人は、カウンターで店員さんがコーヒーを淹れている光景を見てびっくりしたことがあると思う。コーヒーを抽出している容器の下に、このacaia製のスケール(はかり)が置いてあるからだ。そう、最近の意識高いカフェは、コーヒーを淹れるのにもはかりを使う。

かっこつけてるんじゃねぇよ!と思うかもしれないが、僕なんかはこれを見た瞬間に「ああ!これはいい!」とその真意に気が付いた。お湯を注ぐ量(=はかりで量る重さ)とスピード(時間)の二つをきっちりマニュアル化しておけば、シロウトが淹れてもプロに近い淹れ方ができるからだ。

もちろん、その日の豆のコンディションだとか、気温湿度という複雑な要素でアナログ的な微調整は必要だろう。でもそれだって、当日朝にプロの人がお試しで一杯淹れてみて、その「ベストな淹れ方」情報をデジタルで店員と共有すればいい。

「はかり」というものについて、僕は「そっと計測するものを上に載せて、重さをはかるもの」という発想しか持っていなかった。しかし、「タイマーとセットで計量すると、調理法をコントロールすることができるようになる」というのは新しい概念だ。

合理的な考え方だなあ、さすがアメリカ発祥のカフェだなあ、と思う。

日本だと、なかなかこういう発想にはならない。「喫茶店のマスターが一杯一杯淹れる、こだわりのコーヒー」という精神論が良いとされ、合理性はむしろ「クオリティが低い」と疎まれるくらいの扱いだ。

しかし、もともとブルーボトルコーヒーは、創業者が日本の昔からの喫茶店文化に触発され、一杯ずつ淹れるコーヒーを志向することから始まっている。創業者のジェームス・フリーマンは来日するたびに、マスターが珈琲を淹れているような個人経営喫茶店に行くという。

日本的職人技に「デジタルスケール」という合理性を織り混ぜた、というのがブルーボトルコーヒーの新しい発想だ。

acaia製のデジタルコーヒースケールは、それだけではない。僕はてっきり「はかりと、タイマーがセットになっただけの商品」だと思っていたけど、あくまでもそれは機能の一部に過ぎない、と知って衝撃を受けた。

こいつの真髄は、bluetoothでスマホやタブレットと連動できる、ということだ。

そして、専用アプリを使えば、デジタルスケールの情報をリアルタイムでスマホ画面で確認することができる。つまり、スマホ画面上の二次元グラフで、注いだお湯の量と経過時間を見ることができるわけだ。

加えて、おすすめの淹れ方の時間とお湯の量をグラフに表示できるので、そのグラフをなぞるように、グラフを見ながらドリッパーにお湯を注いでいくことができる。

コーヒーは、最初に「蒸らし」のためにお湯を少量注ぎ、30秒程度待ってコーヒー粉が膨らんだら、お湯を2回または3回にわけて注いでいく。1回目と2回目ではお湯を注ぐ量もスピードも違ったりするので、そういうお手本をアプリが示してくれ、模倣できるわけだ。

習字教室の「先生のお手本」みたいなものだ。

習字の先生が書いた、オレンジ色の字をなぞって「綺麗な字」を学んでいく。それのコーヒー版。

こうやって機械的にコーヒーを淹れて何が楽しいんだ?そこまできっちりやりたいんなら、機械にドリップさせればいいだろう、という批判は当然あるだろう。その意見は否定しないが、まずは基礎を身につけたいんだ、それだけのことだ。

「習字のお手本」を模倣して、字が達者になってから個性的な字を書くようになるのは何らおかしくない。それと一緒。コーヒーだって、基本の淹れ方をきっちり身につけて、そこから個性を発揮すればいい。

だから、本来はこのデジタルスケール、1カ月単位でのレンタル制度があるとありがたいんだよなあ。淹れ方を身につけたら、面倒だからもう使わなくなるかもしれないし。値段がかなり高いものなので、買うのにかなり勇気が必要だった。

実際に淹れてみた。コーヒーポットも、安いやつをこのために買った。定番のカリタのステンレス製のやつは4,000円以上して高すぎるので、ハリオの安いのを買った。

タブレットとデジタルスケールの連携は簡単。特にペアリングの手間など必要なく、勝手に認識してくれた。

ユーザーインターフェースはやや分かりにくいが、難しい操作はない。

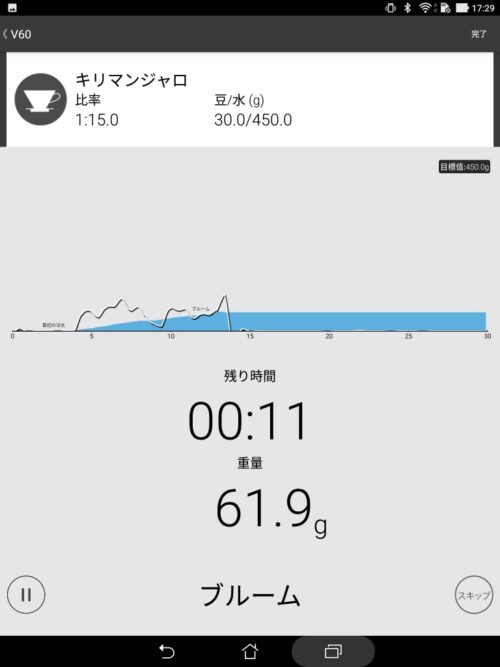

珈琲を淹れるに当たって、あらかじめ豆と水の比率を入力しておく。デフォルトでは1:15。豆を30グラム入れれば、水は450mlということになる。あと、ドリッパーの種類を選択しておく。僕はハリオのV60ドリッパーを常用しているので、「V60」を選択する。ドリッパーごとに抽出時間は結構異なっている。

御託はともかく、V60ドリッパーにコーヒーを50グラムセットし、お湯を750mlスタンバイ。今回は会社に持っていく水筒に詰めるので、多めだ。さっそく、タブレットのスタートボタンを押して動作開始。3秒のカウントダウンののち、タブレットのグラフが動き始める。

はじめのうちは加減が分からず、困惑する。グラフが示すような、すーっとブレなくお湯を注ぎ続けるのはとても難しい。ぶわん、ぶわんとお湯を注ぐ量が増えたり減ったりしているのがグラフに表示され、恥ずかしくなる。

淹れているうちに、次なる困惑が出てきた。グラフでは、「がんがんいこうぜ」と言ってきているのだけど、これ以上お湯を注ごうにも、もうドリッパーの縁いっぱいまでお湯を注ぎ込んでしまった。こぼれる!

でも、まだまだお湯を注げという。えーい。

あ、こぼれた。

やっぱり。

後で気がついたのだけど、僕が普段使っているV60は「02」というタイプのもので、1-4杯用のドリッパーだった。キッチンに設置している電動のV60コーヒーメーカー、その名も「珈琲王」で普段使っているときは、このサイズで5杯の抽出は余裕なので(というか、標準装備のドリッパーが02だった)、完全に油断していた。本来は、50グラムものコーヒー抽出には向かないサイズだったんだな。

コーヒーの粉というのは、こぼれると大変にやっかいな代物だ。ましてや濡れているとなおさら。後始末に手こずる。なので、この時の抽出写真はなし。

あらためて、翌日第二回目の抽出を行ってみた。ちゃんとカメラを用意して。

今回は、ドリップ量を減らして豆30グラム(=だいたい3杯分)を淹れることにした。かたくなに1杯だけ淹れる、ということをしようとだない。

写真のとおり、計量した豆の重さが、デジタルスケールとタブレットの画面で連動しているのがわかる。

グラインダーでコーヒー豆を粉にして、もろもろのセット完了。

いったんここでスケールの数値をゼロにリセット。450mlのお湯を注ぐためだ。

抽出開始。

えっ、えっ?

インターフェースがよくわかっていない。この手の海外もの、とくに最近のものは決まってマニュアルがわかりにくい。そのくせUIが小綺麗なので、「まあ、使ってみればすぐに理解できるだろう」と油断させられる。

しかしその結果、シンプルなUIゆえに、状況が全く理解できないのだった。

あー、僕が子供のころ、親が「最近の家電はわかりにくい」とぼやいているのを見て、「大人になると最新家電についていけなくなるのだな」と思ったものだけど、まさに今の自分がそうじゃないか。

とか感傷に浸っている場合じゃない、お湯を注がなくちゃ、お湯を。

「ブルーム」というのはどうやら「蒸らし」のことらしい。30秒待機。

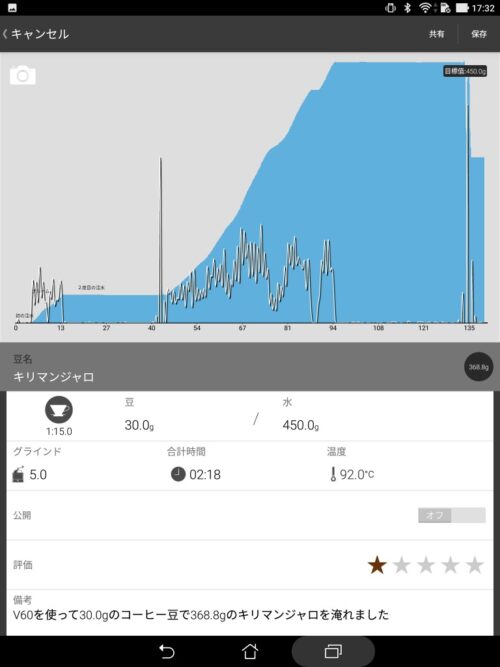

青いグラフは注いだお湯の総量、白いグラフはその瞬間瞬間のお湯を注いだ量だと思われる。

今この文章を書いている時点で、また全く理解できていない。

僕が見たことがあるのは、青いグラフが階段状になっている、というものだ。お湯を注いでは止まり、また注いでは止まり、というもの。それと違う、なだらかにずっと青いグラフが右肩上がりなので動揺。ええと、どうすればいいのこれ。

というか、何を目安にお湯を注げばいいの?これ。

結局、お湯を450ml注がないといけなかったのに、混乱してしまい368.8g注いだところでやめてしまった。なんてこった。

ぐだぐだなわりには、悪くないコーヒーに仕上がった。とはいえ、使い方がまだ全然わかっていないので、あとでネットサーフィンして探さないと。

いやあ、コーヒーの世界は奥が深い。というか、なんだこりゃ?という世界だ。でも、せっかくだから極めてみたい。

(2017.12.01) その2につづく

コメント