これまで8年ほど、自宅で珈琲豆の焙煎を続けている。

年に一度の年越し蕎麦打ち同様、シロウトの遊びの域を越えないまま今に至っている。あまり向上心がないまま、黙々と焙煎に勤しんでいる状況が続いている。

銀杏を炒る網で焙煎を始めて以降、電気焙煎機、ガスコンロを使った焙煎機と焙煎方法を変遷させている。

ここ数年は、上記記事でとりあげた、ガス焙煎機を使っている。

まる四年使っているが、未だに壊れずに使えている。焙煎機なので、高熱にあぶられ続けてどこかが溶けるとか、熱で歪むといった不具合が起きると思ったのだが、頑丈で満足している。

ただ、最近公私ともに忙しい僕にとって、だんだん珈琲豆の焙煎が負担になってきた。

だいたい最近の僕は、2週間~3週間に1度のペースで豆2kgの焙煎を行っている。本当はこまめに焙煎したほうが鮮度の点で良いのだけど、焙煎のたびにコンロまわりが汚れるし、洗い物が出るのが面倒だ。だから、ある程度まとめて焙煎をし、その後豆は冷蔵庫に保管する運用だ。

2kgの焙煎ともなると大変だ。どんなに頑張ってもこの焙煎機は1回につき300グラムちょっとしか焙煎できない。そのため、2kgも焙煎しようとすると、6回ないし7回、豆をとっかえひっかえしなければならない。

準備と片づけまで入れて、必要となる時間は3時間。

で、ガスコンロの側にほぼつきっきりになるため、仕事をするにしてもプライベートの時間にしても、集中できない。そもそも、準備と片づけがある時点で、仕事の合間にできることじゃない。

パートナーのいしは、「忙しいときはハーブティーとかでもいいんじゃない?」と言う。でも、一旦「多忙を理由に焙煎をやめたら、そのまま焙煎をしなくなるんじゃないか?」という気が僕はしている。だって、自家焙煎は相当面倒なことだし、その割には専門店で買う豆と比べて味が落ちる事が多いからだ。労多くて益少なし。

お店で買うのより味が落ちるのは、わたくしの不徳のいたすところなのだが、いかんせんこれ以上美味しくできそうな気がしない。なにかブレイクスルーがないと。

そうなると、自家焙煎のメリットとなると、「専門店で豆を買うよりも、安い」ということになる。なにせ、珈琲豆の値上がりが著しい2025年春でさえ、僕はキロ2,500円の豆を買うかどうか悩んでいるレベルだ。高いなあ、とぼやきながら。

お金のことをクローズアップしてしまうと、そもそも嗜好品である珈琲なんてやめてしまえ、という議論になってしまう。そうならないためにも、楽しんで自家焙煎が続けられるようにしたい。ガスコンロつきっきり焙煎は、ちょっとサステナブルじゃない。

そんなわけで、結局電気焙煎機が我が家に復活した。電気はとにかく楽だからだ。

買ったのはこちら。ダイニチという日本のメーカー製で、「カフェプロ MR-F60A」という商品。

自宅用珈琲焙煎機というのはそもそも種類が少ないニッチマーケットだ。その焙煎機もガス用と電気用に二分されるので、電気焙煎機で納得がいくものを買うのは難しい。たぶん、どのレベルの人でも、どんなニーズの人でも満足するような電気焙煎機は存在しないと思う。

今回、値段が比較的安い商品であったこと、製造元のダイニチは国産メーカーで焙煎機の製造元として歴史があって評価されている会社ということでこれを選んだ。

電気焙煎機の最大のデメリットは、使っているうちにヒーター部分がヘタる、ということだ。僕が初期に買った「ジェネカフェ」も、一回ヒーターを交換したものの、結局完治せずに廃棄となった経緯がある。

なので、数年使えれば御の字、くらいのつもりで商品を買った。だから、お値段が安いというのはストロングポイントだった。

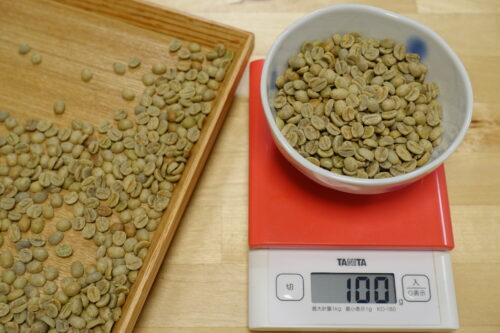

一方、デメリットはある。湯沸かしポットを少し大きくした程度のサイズなので、一度に焙煎できる豆の重さは60グラム。それ以上でもそれ以下でもダメだ。焙煎するとだいたい8割ちょっとの重量になるので、1回の焙煎で50グラム程度の珈琲豆しか作れない。

我が家は1日だいたい70グラム~100グラム程度の豆を使うので、毎日毎日、この機械でせっせと2回ずつ焙煎をしなければならない。

あと、熱風焙煎方式なので、軽い味わいの珈琲に仕上がる傾向にある。良く言えば飲みやすい珈琲だし、悪く言えば味がすっぽ抜けた感じはする。

とはいえ、それを上回るメリットがたくさんある。

一度に60gの生豆しか焙煎できないの?これまでの1/5?と最初は面倒に思ったものだが、電動焙煎機なのでスイッチを入れるだけで焙煎を一通りやってくれる。豆の冷却まで入れて、全体で約25分。思ったよりも早い。

日本の100V電源だと、短時間で高熱を発するヒーターを動かすことは難しい。そのためもあってか、この焙煎機は60gというごく少量の豆しか焙煎できないようにしている。火力不足を量の少なさで補っている印象だ。(ほんとうかどうかは不明)

で、ボタンひとつで完了するので、僕はよく「家を留守にする前、寝る前」に焙煎をしている。火の番をしていなくていいし、豆のクールダウンも工程に含まれているので焦げる心配がない。これは便利だ。

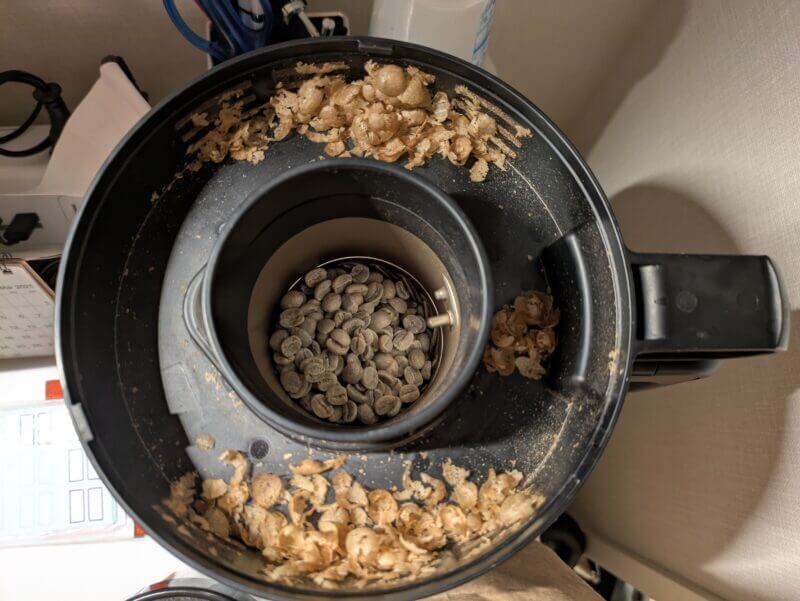

珈琲豆を焙煎する際にでてくる薄皮、通称「チャフ」はゴミとしてうっとおしい存在だが、この機械はフタの部分にチャフが集まる仕組みになっていて、ものの見事にチャフがきれいに回収できていた。これには感心した。焙煎済みの珈琲豆にチャフの一部が残っているようなこともなく、スルッとはがれている。お陰で味に雑味が減ったし、焙煎後の片付けがとんでもなく楽になった。

これまでは、チャフのお掃除のために掃除機を取り出したり台拭きでコンロまわりを拭いたり、大変だったんだよな。

1回60グラムの焙煎しかできないこともあって、我が家では極力焙煎してから鮮度の良い状態の豆で珈琲を飲む運用に切り替えた。これまでは1度に2kgを焙煎し、冷蔵庫保管していたのだけど、今は冷蔵庫を使わない。なぜなら、焙煎から3,4日後くらいの豆を常に使うようになったので、冷蔵庫に入れている暇がないからだ。(安易に冷蔵庫に豆を入れると、取り出した際に結露してしまいむしろ品質が落ちる)

お陰で、味のすっぽ抜け感は少々感じるものの、豆特有のクセを粒立って感じられる、そんな珈琲が我が家で楽しめるようになった。珈琲は焙煎してから時間が立つと、だんだん味がゴチャッとしてきて、ステレオからモノラルになる印象がある。でも、新しい豆を日々飲んでいると、そういうゴチャッと感が少ない。

この珈琲焙煎機は、仕事用に使っている机の上に載せている。豆の在庫が尽きたときは、数時間フル稼働で豆の焙煎をすることがある。その間僕がやることといったら、焙煎が終わった豆をキャニスターに移し、付属のスプーンで生豆(60g)を機械に投入し、開始ボタンを押すだけだ。

仕事の片手間にやっても、全然問題ない。むしろ、25分で焙煎が終わるので、ポモドーロテクニックのタイマーがわりになるくらいだ。仕事に集中できる。

・・・ということで、いっときはずっとパソコン作業の傍らで焙煎をやっていたのだが、ものの一ヶ月で体調が悪くなった。ひどく粘る痰が絡んで咳がずっと出るようになったからだ。風邪を引いたわけでもないのに不思議だな、と自分の生活を振り返ってみたら、目と鼻の先、数十センチのところで毎日珈琲豆焙煎をやっていることに思い当たった。

排気口にメッシュフィルターは付いているものの、微細な粉塵は常に飛散しているはずだ。それで喉がやられたのかもしれない。

同様に、仕事机隣のリビングで遊んでいる弊息子タケも咳こむようになってきた。健康被害を悪化させちゃまずいので、今は「出かける前、または寝る前」で焙煎機周辺に人がいないときだけ作動させるマイルールにした。煙がモクモクと立ち込めるような焙煎機ではないので油断をしていたが、換気はしっかりやらないとダメだ。

機器の掃除はチャフコレクターの部分とフタを洗う程度しかない。本体内部は洗わなくて良い。なので、毎日焙煎しても保守がとても楽。毎日焙煎が全然苦にならない。

良い買い物をした・・・と思うが、困ったこともある。

この焙煎機、焙煎度合いを1から5までの5段階に設定することができる。できることは、それだけ。あとはスタートボタンを押すだけ。

こんなオートマチックな焙煎をやっていて、人様に「僕は自宅で珈琲豆の焙煎をやっているんですよ」なんて言ってよいのだろうか。ハンドメイド感が全然ない。

たぶん、これからも時々またガス焙煎機を持ち出して、ガシャンガシャンと焙煎することもあるのだろう。野生の勘を取り戻すために。

(2025.03.10)

コメント