2003年02月08日

【店舗数:139】【そば食:240】

群馬県高崎市栄町

舞茸天ぷら、そば五合、冷酒

「高崎に旨い蕎麦屋があるぞ」という話は、数年前から聞いていた。おかでんの仕事上のお客さんたちは、高崎に出張があるたびにその蕎麦屋に行き、蕎麦を手繰るという。それほど蕎麦が好きではなさそうな人が、「いや、あそこの蕎麦はいいですよ」と自信満々に言う。

高崎・・・群馬県といえば、水沢うどんに代表されるうどん文化圏のはず。以前、蕎麦喰い人種を始める前の「グリーンボーイ時代」の時、群馬県を旅行した際に「今は秋だから、新そばを食べなくちゃ」と知ったかぶりをし、蕎麦屋をハシゴしたことがある。結果は惨敗。どこもおいしくなかった。後になって、群馬県はうどん文化圏であるということを知り、「ああ、なるほど」と納得した次第だ。

もちろん、だからといって旨い蕎麦屋が皆無ってわけではないだろう。でも、昔の印象があまりに強く、いくらお客さんが「おいしいですよ、おかでんさん蕎麦好きなら一度行かなくちゃ駄目ですよ」と言われても「はぁ、でも高崎って遠いですよね」なんて言って、態度を曖昧にしてきたのであった。

しかし、お客さんの次のセリフで、おかでんは態度をがらりと変える事になったのだった。というより、耳を疑った。

「この店は、メニューに『そば1人前』とかいう概念が無いんですよ。『そば1升、そば5合』って感じで、そば粉の量で指定するんですよ。なぜかと思うでしょ。これはですね、お客の注文が入ってから蕎麦粉を石臼で挽きだすからなんです。で、その挽きたての蕎麦粉で蕎麦を打つんですね」

「えええ?まさか。それじゃあ、時間がかかってしょうがないじゃないですか」

「そうですよ。だから、注文してから蕎麦がでてくるまで1時間はかかりますよ。その間、天ぷらをつまみながらお酒を飲んで待つんです。メニューはそばの他に天ぷらくらいしかないですから。もしくは、行く前に事前予約しておくんです。それだと早く食べられます」

そんな蕎麦屋が存在するのか。いや、存在し得るのか。にわかには信じられない。

蕎麦っていうのは、「挽きたて」「打ちたて」「ゆでたて」の「3たて」が美味の象徴とされてきた。で、おいしい蕎麦を出すお店というのは毎朝自家製粉し、この3たてを実現している。しかし、だ。「お客の注文を受けてから蕎麦粉を挽き始める」というこのお店のスタンスの前では、何とも色あせてしまうじゃあないか。

そのお客さん推奨のお店が「いけすから、注文が入り次第生きた魚を捕まえてさばく」というピチピチ活き作りを出すとすれば、他の自家製粉のお店というのは「鮮度のいい魚を朝、市場で目利きして仕入れてきました」程度に見えてしまう。

ある意味、究極の蕎麦屋だ。

しかし、本当にお客さんごとに蕎麦を挽いたり打ったりしていたら、昼間の混雑時は一体どう客さばきをしているというのか?「石臼担当」「水回し担当」「こね担当」「切り担当」「ゆで担当」・・・と、各ポジションに担当職人がいて、ベルトコンベア方式で仕事をバケツリレーしていかないととてもじゃないけどさばける訳がない。

ということで、にわかには信じられない話だが、いつかは行かねば、と堅くココロに誓っていたのであった。

ここまでが、今から約3年前の話。

結局、100軒以上蕎麦屋のお世話になっておきながら、高崎方面には足を運ぶ機会が一度も無かった。常に頭の片隅にはそのお店・・・「梅の花」という・・・の存在は意識していたものの、訪れる事はかなわなかった。

しかし。アワレみ隊企画がついに群馬県にもやってきた。そのついでといっては申し訳ないのだが、念願の梅の花訪問をしておかなければバチがあたるってもんだ。突撃。

場所は、高崎駅から徒歩10分程度の場所にあった。大通りに面しているわけでもなく、地元民でないと気が付かない場所だ。シチュエーションだけで、結構そそられる。

店の構えも非常に立派。

こ、これは旨いに違いない。

高鳴る鼓動。お待たせしました。3年間うわさだけしか聞こえてこなかった、幻のお店が今目の前に。

店の中も、非常に雰囲気がある。大広間になっているのだが、机をずらずらと並べてしまうのではなく、4人ずつ座れる程度にし、それぞれの席の間には衝立を立てておりくつろぎやすいようにしている。

客席の真ん中にはいろりがあり、これがまた和む。

空間の使い方がぜいたくで、非常に好感が持てる。このセンスは、絶対蕎麦にも活かされているはずだ。ますます楽しみになってきた。

しかし、気になることが一つ。客席を見渡すと、軽く40名くらいは入店できる模様。一体、それだけの蕎麦をどうやって用意するのだろう。注文が次々と来るはずで、その都度蕎麦を挽いている?ううむ。

そういえば、駐車場もえらく広かった。単に土地が余っていたからなのかもしれないが、それにしては10台以上もの駐車スペースは不安にならざるをえない。ひょっとして、同名の違うお店なんじゃあるまいか?と心配になってきた。駐車スペースが大きい=観光化著しい、というわけであり、あまり味については期待できないというのが一般的な蕎麦屋の傾向だ。(ただし、水車家は除く)

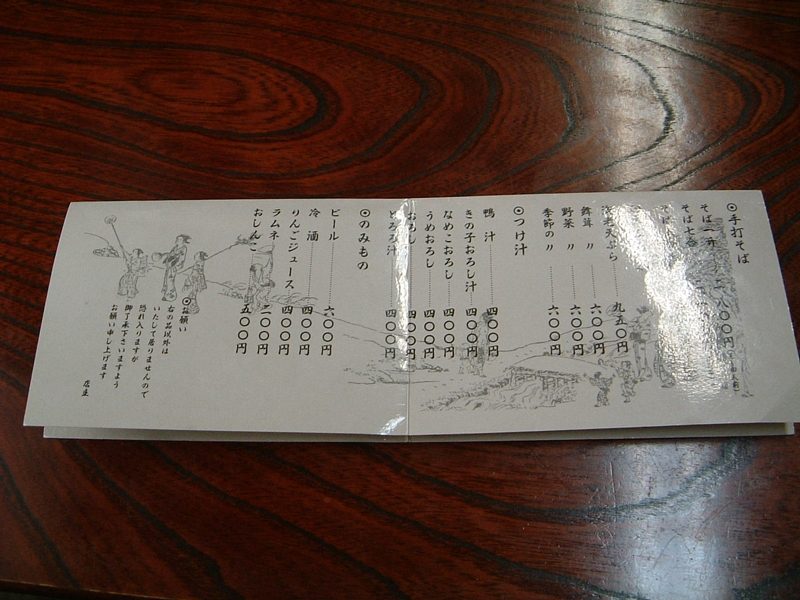

しかし、メニューを見て安心した。

ああ!本当に「そば1升」ってメニューがあるよ。

そば1升 2,800円。下に小さく、3-4人前と書かれている。われわれ、御飯だったら合とか升といった単位は理解できるのだけど、蕎麦だと一体どれくらいになるのかさっぱり検討がつかないので、判断に困る。そうか、1升で3人前強といったところか。

ちなみに、そば7合で2,100円、そば5合で1400円となっていた。そばの他は天ぷら各種のみ。

このメニューで、同席していた4名が「ううん?」と頭を捻った記述があった。蕎麦、天ぷらのメニューの次に「つけ汁」という欄があったのだ。そこには、

鴨汁 400円、きのこおろし汁 400円、なめこおろし 400円・・・と書かれていた。

「これは何だ?ひょっとして、『そば1升』とかってのは蕎麦だけであって、つけ汁は別料金で頼め、って事なのか?」

「そんな馬鹿な、メニューにかかれているのは全部具入りのつけ汁だぞ?」

「じゃあ、これは一体なんだ?」

「???」

しばらく、全員であーでもないこーでもないと相談した結果、結論として「そばには普通の辛汁がついてくる。でも、暖かい蕎麦や、熱もり系の蕎麦を食べたい場合は、このメニューにおける『つけ汁』の欄から汁の種類を選択する」という事なのだろうとなった。

蕎麦のボリュームを「升、合」でカウントする。「鴨南蛮そば」「なめこおろしそば」とメニューに書かず、「そば」+「鴨汁」という組み合わせをお客にやらせて、鴨南蛮とする。蕎麦屋に行き慣れているわれわれでさえ、頭を捻るこのメニュー。なかなか強気だ。通のための店なのか??

とりあえず、われわれはそば1升というボリュームを見たかったということもあり、4名で1升頼んでみた。

注文を取りにきたお姉さんが、「じゃあ、おそばもうゆでちゃってもいいですか?」と聞いてきたので、ついつい「あ、ハイ」と答えてしまったのだが・・・ええ?もう麺って用意されているの?話が違うぞ!?

はいはいはい。

もちろんお待ちかねお酒タイムー。

何しろ、蕎麦がもうゆでられ始めている。あんまり時間の余裕なんぞないんである。せわしなく、しかし華麗に冷酒を飲まねば。

竹筒に入れられて出てくる辺りが非常に涼やかで良い。あと、これだけなみなみと入っていて、400円というのはさらに良い。付きだしは、大根のおつけ物だった。

味は・・・越後のお酒だって事はわかるのだが、さてどこだろう。上善如水のような、端麗辛口のお酒だった。

店の片隅には、八海山、越乃寒梅、雪中梅・・・と越後を代表する銘酒の瓶が陳列されていた。てっきりあれが飲めるのかと思ったら、冷酒メニューは400円の銘柄不詳のものただ一つ。ひょっとしたら今飲んでいるお酒こそが、とあらためて味を確認してみたが、どうひいき目にみても上記3銘柄の味ではなかった。まあ、当たり前か。400円で出されるお酒だからな。

さて、酒の肴として舞茸天ぷらも頼んでいたのであった。以前聞いていた、「蕎麦がでてくるまでの1時間は天ぷらを食べて待つ」という言葉に従った訳だ。

しかし、今日は状況が違う。何しろ、もう蕎麦がゆであがってきそうなのだ。いかんいかん、早く食べなくては。

写真の舞茸は、既にひとかたまりを食べてしまった後のものだ。それでもまだまだたくさんあるわけだが、これで600円。結構お得だ。

お酒にしろ、天ぷらにしろ、コストパフォーマンスが良い。店の雰囲気も良いし、近所にあったらもうこれだけでひいきにしちゃいそうな気がする。

とはいっても、肝心のそばはどうなのよ、ということで。

案の定、天ぷらを食べ終わる前に蕎麦が登場。やっぱり、「注文が入ってから蕎麦粉を挽き始める」というのは違ったようだ。それどころか、蕎麦も打ち終わっているやんけ。普通の蕎麦屋同様、もう準備万端状態だったというわけだ。じゃあ、昔お客さんから聞いた話ってぇのは一体何だったんだ?

・・・と、物思いにふけっている場合じゃないですってば!どぅわぁ、こ、これが1升の蕎麦ですかご主人!

異様な光景に、場は騒然となった。

戸隠のそばみたいに小ちょぼ風にわけている。その束の数、ざっと20。しかし、これを「小ちょぼ」と呼ぶのはちょっと可愛いすぎる。何しろ、1つの束の長さが・・・20センチ近くある。何の気無しに手繰ってみると、覆い被さっている束の下からずるずると出てきて、収拾がつかなくなって途方に暮れる事になる。束単位で食べようと思ってはダメだ、束をほぐしながら食べなくちゃ!

しかし、ほぐしてもまだまだこの蕎麦は強敵だった。きしめんのように麺が幅広であり、なおかつ非常に堅い。田舎蕎麦と称するもので、堅いものはたくさんある。しかし、田舎のようにボソボソしているわけではなく、滑らかなんだけど堅い、そして幅広で喉につかえる。もうこれは「すすり上げて、飲む」という事なんて期待しちゃいけない。噛め。ひたすら、噛め。見た目は涼やかで、ずずずぃと啜りたい気分になるのだがそれは諦めろ、というわけだ。

蕎麦と格闘していたしぶちょおが、いきなり「イテっ」と声を出した。「そば殻が口に刺さったよー」。一体何事なのか!?

この蕎麦、表面は薄明るい灰色をしているのだが、所々黒いぶつぶつがある。これがそば殻だ。普通は挽きぐるみにするべきところを、後から別に蕎麦粉にぱらぱらと振りかけたらしい。おかげで、蕎麦殻が結構大きく、しかも尖った状態で麺の中に散らばっていた。これが、口の中にひっかかったらしい。食感としてとても楽しいのだが、一歩間違うと凶器にもなる。命がけで蕎麦を食わなくちゃいけないってわけだ。よそ見しないで集中、集中。

一回噛んだだけじゃ麺は切れないくらいの強靱な堅さを誇る麺。おかでん個人は結構好きなのだが、歯の調子が悪いばばろあ伍長はあっけなくギブアップ。

「こんなに堅いの、食えるかぁ!」

と叫び、鴨汁を追加注文した。

鴨汁、400円。 ・・・いくらコストパフォーマンスが良いお店だからといって、安すぎやしませんか?

ほどなく出てきた鴨汁で、ばばろあ伍長は麺をふやかして食べた。「うん、これでようやく食べられる。・・・でもこれ、鴨汁なのかぁ?」

みんなが味見をさせてもらい、一様に述べたコメント。「ああこれ、キノコ汁だ」。

何でも、鴨の味よりも中に入っていた舞茸の味が勝っていたらしい。舞茸のダシに負けてしまう鴨って一体・・・。値段が高くなってもいいから、もう少し鴨肉を増やした方がいいと思う。

食後、お店の人が「そば湯でーす」と言いながら何やら小鉢をテーブルに置いた。

・・・??何だ、これは。

寒天に黒みつ。

これがそば湯?

いや、そば湯自体は机の隅に置かれている。お店の人が非常に紛らわしい言い方をしたに過ぎないのだろう。蕎麦屋の流儀を知らない人だったら、間違えてこの寒天にそば湯をかけて食べしまいそうだ。

ところで、食後に寒天って一体何だろう。そば湯の寒天なのだろうか。

その場にいた4人全員、首を捻りっぱなしだった。メニューに次いで、最後のデザートでさらなる謎かけ。ううむ、このお店は奥が深い。

でも奥が深いのはいいんだけど、蕎麦の後に甘いデザートってあんまり合わないような気がするんですけど。「やっぱり食事のシメは甘いものじゃなくっちゃ!」という人はあんまりこんなお店には来ないと思う。いや、「若い女性にも蕎麦を楽しんでもらいたい」という、蕎麦ファン層の拡大を狙っての深謀術策なのか!?

店を退去後、みんな一様に無口だった。

普通だったら、「どうだった?今のお店!?」ってわいわいと議論するのだが、不思議と今回は議論が無かった。

・・・何かが足りない。

誰かが一言、ぼそりとこう言った。

確かに、蕎麦屋としては非常に良かったのだけど、肝心の蕎麦が香り・味ともに非常に薄かった。その「想像と現実の微妙なるギャップ」がどうも喉に骨が刺さった時みたいに、モゾモゾさせてしまうのだろう。ましてや、「注文してから蕎麦を挽く」という究極型の蕎麦屋を想定していただけに。

おかでん以外の3名は、「もうこの蕎麦屋はいいや」という雰囲気なのだが、おかでん自身は結構嫌いじゃないタイプのお店だ。他人を誘ってもう一度来たいとは思わないが、自分一人だったらもう一度・・・いやもう二度・・・ほど訪れてみたいお店だと思った。タイミングさえ合えば、きっと蕎麦の香りがするおいしい奴にありつけそうな予感がするからだ。

ただ、裏を返せば2003年2月8日時点では「予感」させる「だけ」だってことなんだけど。

コメント