アメリカに単身赴任している友人から、「コーヒーを嗜もうと思っている」と相談を受けた。グラインダーを買って、豆を自宅で挽くところから始めたいんだ、と。

じゃあ、ということであれこれチャットで助言した。僕ごときが偉そうに、とは思うが。

彼は言う。「今度の週末、大きなスーパーに買物に行くからそのときに豆を買ってくる」と。聞くと、「クルマで片道3時間かかる場所にある、ホールフーズだ」という。遠い。往復6時間の場所まで買い出しに行くとは、さすがアメリカ大陸。

そんな会話をしているうちに、今度は我が家のコーヒーメーカーが壊れた。はるか遠方の人様のグラインダー選びにあれこれ口出しをしているうちに、自分の足元が危うくなってしまった。

これまで使ってきたコーヒーメーカーは、HARIOの「珈琲王」だった。買った当時、嬉しくてこのサイトの記事として文章を残している。

これを見ると、買ったのは2016年の年末。だから、だいたい7年と数ヶ月で壊れたことになる。

コーヒーメーカーなんて、端的に言えば「湯を沸かして、注ぐ」だけのものだ。だからそうそう壊れるものではないのだが、さすがに7年も使っていれば不具合が起きても仕方がないらしい。

さあ、どうしよう。次を考えなくては。

我が家では、だいたい一日2回、朝晩にコーヒーを淹れている。忙しい朝はコーヒーメーカー、夜は僕がハンドドリップするかフレンチプレスを使うのが習わしだ。

コーヒーメーカーは本来、家事を楽にする目的に導入するものだ。でも我が家の場合、僕が豆の自家焙煎をやっていることもあり、「焙煎の出来栄えを比較検討できる、安定して抽出するツール」としても使われている。ハンドドリップだとどうしても味が安定しないが、機械任せだと抽出条件が均質化するからだ。

そんなわけで、コーヒーメーカーはぜひとも買い替えたい。さっそく、検討が始まった。

「タンクに入っているお水を沸かしてお湯にして、ドリッパーに注ぐ」というのがコーヒーメーカーの役割なので、シンプルさを極めればものすごく格安にすることができる。

調べてみたら、アイリスオーヤマのコーヒーメーカーは冗談みたいな値段だった。

2024年3月時点で、2,000円程度。

僕が大学時代、つまり30年前に人生始めてコーヒーメーカーを買ったときの値段がノーブランド品で1,700円くらいだったので、それから比べても大して高くはない。

ガラスサーバーだけでも数百円するだろうから、一体どれだけシンプルな構造なんだろう?

これは極端な例だが、やろうと思えばここまで安くできる。

ただ、それ以外のコーヒーメーカーは、総じてお高い。というのも、「単にお湯を注ぐ」だけの機能では飽き足らず、「お湯を注ぐタイミングや量、温度をコントロールして、ハンドドリップを再現する」といった機能を搭載したものも多いからだ。あれこれ工夫が凝らされている分、値段は高くなる。

みんな大好きバルミューダ(大好きだとは言っていない)の「BALMUDA The Brew K06A」なんて、実売価格が5万円~6万円する。

僕はこの商品を検討対象から除外していたのでスペックは詳しくないのだが、コーヒーメーカーをここまで高級化できることに驚きだ。買う人、どれだけいるんだろう?

本当は全自動コーヒーメーカーが欲しかった。

僕は仕事のために、あちこちのコワーキングスペースに行くのだが、その際にボタン1つでコーヒーを1杯分ドリップしてくれるコーヒーメーカーを利用していて、便利だなーと思う。

僕が欲しいのはこのような「いつでも、カップをセットしてボタンを押せばコーヒーがすぐにでてくる」全自動だ。でも、マーケットに流通している「全自動コーヒーメーカー」の大半が、「ミル付きコーヒーメーカー」にすぎない。ボタンを押せば、1回分2杯~6杯程度のコーヒーを全自動でドリップしてくれるけれど、それで弾切れだ。次、欲しいときは水も豆もセットしなおしになる。

1回限りの、全自動。

全自動っちゃあ全自動かもしれないが・・・。

僕の希望通りの製品といえば、デロンギの「マグニフィカ」シリーズが該当する。

でも、エスプレッソ流に抽出したコーヒーではなく、僕ら家族は普通のドリップコーヒーが飲みたい。なので、これは対象外とした。

相変わらず、ちょっと欲しいコーヒーメーカーではあり続けるのだけれど、もしこれを買うとしたら「大金持ちになって、キッチンがスゲー広い家に移り住み、コーヒーメーカーがその日の気分で使い分けられるような余裕ができた時」だ。つまり、僕の人生においては無理。

パートナーのいしに「何がいい?」と聞いてみたら、「これまで使っていたやつの後継機種でいい」という。つまり、「珈琲王2」だ。

僕は「えー」と言って抵抗した。

これまで使っていた珈琲王に何一つ不満はないし、後継機種の珈琲王2はこれまでよりもサイズがコンパクトになって使い勝手が良さそうだ。でも逆に、「新しいコーヒーメーカーを買ったぞ!!」というワクワク感に乏しい、ということでもある。

結局買ったのはタイガーのコーヒーメーカー。

タイガーって、実はコーヒーメーカーのラインナップがものすごく多い会社であることを今更知った。安いものから、高いものまで、様々。昨年だったか、サイフォン式のコーヒーメーカーを発売してニュースになったくらい、「枯れた世界」と思われがちなコーヒーメーカーの新商品を出し続けている会社だ。

そして、今回買ったものも、かなり意欲的なようだ。楽しみだ。

ちなみに、「これも風変わりで気になるな」と思った商品は、「エペイオス」という聞き慣れないメーカーによるコーヒーメーカーだった。コーヒーの世界チャンピオンによる監修+エルメスのデザイナーによるデザイン、なのだそうだ。

専用のスマホアプリがあって、細かい設定などはスマホから行う、という今どきなコーヒーメーカーだ。

ガジェット好きな僕にとって、そういうのは使ってみたい。しかし、Amazonの商品ページを見ると、いかにもな翻訳が怪しい日本語表記が随所に混じっていて、ああ中国メーカーのものなのか、日本の代理店はちゃんとしていないのかな、と心配になってくる。

特にスマホアプリの更新が今後ちゃんと行って貰えるのか、心配だ。変な漢字フォント、変な日本語、翻訳しきれていない中国語などが随所に残っているアプリ画面だったとしたら、毎日が残念な気持ちになる。

あと、この製品はサーバー、ドリッパー、水タンクが縦一列に並ぶ構造になっている。ダルマ落としのようだ。これだと、かなり身長が高いコーヒーメーカーとなり、我が家のキッチンに収まらない可能性がある。ダイニングのテーブル上にインテリアとして置きたいんだ、という人なら背が高くてもOKだろうが、キッチン棚に収納することを前提とする我が家だとダメっぽい。

ということで、タイガーADF-A060。

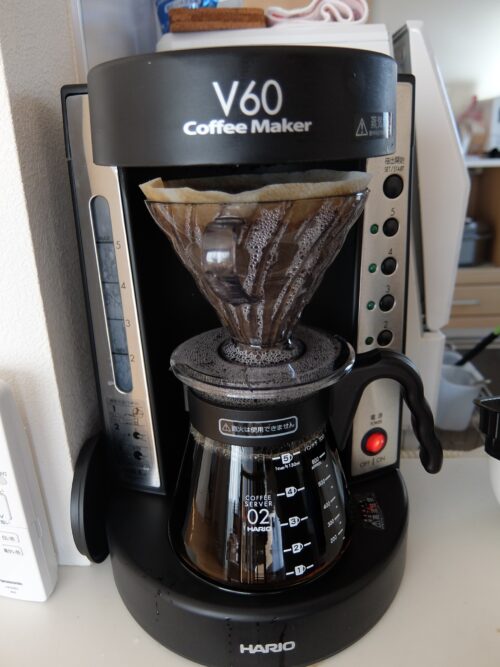

他のサイトでよく見かける、「開封の儀」みたいな過程はすっ飛ばして、さっそくコーヒーを抽出している様子。

これまでのコーヒーメーカーは、キッチン棚の中段、引き出し可能な棚に収納されていた。

珈琲王がちょうど収まるよう、オーダーメイドで作ってもらった棚だったのだが、今回まんまとサイズオーバーになってしまった。仕方がないので、棚の上にコーヒーメーカーを設置した。

これだとダイニングからもよく見えて、見栄えがいいじゃないか。かっこいいじゃないか・・・と思えるのだが、湯気がモクモクと出るコーヒーメーカーをここに置くと、上の吊り戸棚に湯気が直撃してしまう。今後、何らかの湯気対策を取らないと吊り戸棚が腐るかもしれない。

それにしても、なんでこんなに背丈があるんだ?見たところ、複雑な構造じゃないのに・・・と不思議だったのだが、横からこの機械を見ていて気がついた。あ、これ、ドリッパーが随分と浮いているんだな、と。

サーバーとドリッパーの間が随分と隙間が空いている。ドリッパーを支えている黒い支柱がえらく大きいし、太い。なんだこの構造は?

それがこの商品の特徴、「ハイブリッド抽出」のメカニズムだった。

公式サイトの商品紹介のページを見ると、「浸透式+透過式」がタイガー独自の「ハイブリッド抽出」なんだ、と説明されている。いまいちピンとこない。

浸透式、というのはフレンチプレスやクレバーコーヒードリッパーのような、珈琲粉をお湯に浸してコーヒーを作るやり方で、透過式というのは通常のドリップのことだ。

この2つ、何がどうハイブリッドになるのか、よくわからなかったのだが、実際に機械を作動してみてようやく理解した。

ドリッパーを支えている黒い支柱には可動式の弁がついていた。普段は弁が閉じているので、お湯の抽出が始まるとドリッパーにどんどんお湯が溜まっていく。「あれあれ、大丈夫かな?」と思ったら、頃合いを見計らって弁が開き、じゃーっとサーバーにコーヒーが落ちる。そしてまた頃合いを見て、弁が閉じてドリッパーにお湯が溜まる。それを繰り返して、規定量までコーヒーを抽出し続ける。

「溜めては、流す」を少量ずつ繰り返すのが特徴で、面白い。買ってみて、ようやくこの仕組みがわかった。

なので、4分間お湯を溜め続けるクレバーコーヒーやフレンチプレスとはちょっと違うし、通常のカリタやハリオのドリップ方法とも違う。なるほど、確かにハイブリッドだ。

このやり方で抽出したコーヒーが「リッチ」。それとは別に、透過式のみで抽出したものが「ストロング」となり、飲み比べてみるとたしかに味が違った。リッチのほうが味がまろやか、ストロングの方がパキッとした飲み応えになる。TPOに応じて使い分けられそうだ。

お湯を溜めるという性質上、ペーパーフィルターは103型、つまり最大7人前までドリップできるデカいフィルターが必要とされる。コストがかかるので、抽出する杯数に応じて102型を使うようにしているが、抽出中にうっかり粉が溢れたらどうしよう、と心配だ。無理に「小さなフィルターでどこまでできるかチキンレース」をやらないほうが良さそうだ。

コーヒーの味はとても満足している。たぶん、これまでの珈琲王よりもこの機器でドリップしたほうが美味しいと思う。高いお金を払ってコーヒーメーカーを買って良かった、と思う一方で、「やだなあ、高いお金を払えばコーヒーの味が良くなるのか」とも思った。

コーヒーは嗜好品。安く済むなら安いにこしたことはない。一旦高いものに手を出して、その良さを知ってしまったら、なかなか安いものには戻れない。

だから、美味しいコーヒーが飲めて嬉しい気持ち7割と、複雑な気持ち3割、というのが今の心境だ。

(2025.03.18)

コメント

コメント一覧 (4件)

煽りでもなんでもなく純粋な疑問なんですが、あの「開封の儀」って一体なんなんでしょうね?

動画や文章の作成者目線からすると、再生時間や文章量を稼げる(?)とか編集の手間を省けるというメリットはあるのかもしれませんが、見る側からするとマジで意味がわからない。

アレから得られる情報って「この品を買うとこういう梱包で送られてきて、こんな内容物が入ってますよ」くらいのものだと思うんですが、少なくともまともなメーカーであればそんな滅茶苦茶な梱包が為されていることってまずないし、付属品についてもカタログを見ればわかりますよね。もっと具体的に知りたければ、その製品の取扱説明書のpdfを検索して見れば、場合によってはイラスト入りで書かれてたりもします。

大抵の人はそこまではしないのかな、とは思いますが。

あとは察するに、新しい製品を購入して開封する時のワクワクを共有できるとか?

そもそも、開封して内容物をざっと並べた写真、なんてのは昔からあったかもしれませんが、段ボールにカッターを入れて…なんてところからリアルタイムで映すようになったのって割と最近な気がします。

個人的には無駄な時間な気がしてしまうんですが、これだけ一般的になったっていうことはそれなりに需要もあるんでしょうね。

一平ちゃん>

開封の儀は、スマホ(携帯電話)の梱包がスタイリッシュになっていった時代に始まったような気がします。

箱を見せることで満足感が高まるし、それから後、開封した際にどれだけの同梱物があるかがわかる。

昔のスマホは充電アダプタ、電源ケーブル、場合によってはアプリのインストールCD-ROMなんかがついていたものですが、今となってはほぼそれもなくなった。

だから開封の儀はほぼ不要ですが、「これくらいシンプルな構成ですよ」というのは情報を提供する側としてはお知らせしたい情報で、見る側は知りたい情報なのかもしれない。

>おかでん隊長殿

特別にスタイリッシュだったり高級感ある梱包なら、見せたいし見たい…のかなあ?梱包も魅力のうちとか?

ただ、上で「カタログや、なんならpdf見りゃわかるじゃん」的なことを書きましたが、動画を見れば梱包や同梱物に加えて、商品の外観や機能、使用感に加えてそのジャンルに詳しい人による評価まで知れちゃうのであれば、もはやカタログすら見る必要ないのかもしれないですね。

個人的には動画って、情報を得るための手段としてはそれこそタイパ的な意味で効率が悪すぎる(知りたい情報が出てくるまで延々見てなきゃいけない&もしかしたら出て来もしないかもしれない)と思ってるのでやはり自分にはわからない感覚です。そういう意味ではもはや時代おくれというか、ズレてるんでしょうね、きっと。

一平ちゃん>

動画解説は僕も苦手です。料理レシピなんかも、動画紹介メインだと敬遠しちゃう。

一方で、ややこしい機械の操作解説(たとえばシンセサイザーなど)は動画解説がスゲーありがたくて助かります。なんでもかんでも動画にすりゃいいってもんじゃないんでしょうね。

YouTubeに課金して、CMをカットしているかどうかでこのあたりの使い勝手は大きく変わりそう。