2018年04月17日

【店舗数421】【そば食:697】

栃木県鹿沼市天神町

にらそば

栃木県鹿沼市ならではの「ニラそば」。せっかくの蕎麦に、香味野菜のニラをあわせてしまうという想像しづらい料理に惹かれ、今日は鹿沼市の蕎麦屋をハシゴすることにしている。

一軒目は、鹿沼インターにある「蕎花」だった。

「ニラそば、いけるじゃないか!」と小さな目を思いっきり見開き、驚いた一食となった。

こいつァおもしれえ、もっといろいろ食べてみたい。せっかく車を借りて鹿沼までやってきたんだ、腹一杯になるまで食べ歩くぞ。(後で計算したら、カーシェアのお金、高速代などをあわせると、1万円近くのお金がかかっていた。無駄に贅沢な食べ歩きツアーだ)

二軒目に訪れたのは、新鹿沼駅前にある「みっちゃんそば」というお店だった。

不定休、という情報を事前に仕入れていたのだけど、「むしろ不定休ってことはそう簡単には休まないという意味だろう?」と高をくくっていた。

すると、そんな認識の甘さをあざ笑うかのように、お休みになっていた。やられた。

気を取り直して、さほど遠くない市街地の中にある「佐野屋」というお店を目指す。ここは営業をしていた。

外観は、昔ながらの蕎麦屋さん、といった感じ。店頭に食品サンプル展示用のガラスショーケースがあるくらいだ。そういえば昔の蕎麦屋って、食品サンプルがよく店頭に飾ってあったよな。で、大抵太陽の紫外線で色あせていて、まずそうに見えるという状態だった。今じゃすっかり、そういうお店の数は減った。

中に入る。カクカクした椅子と机という、これまた昔ながらの蕎麦屋さん。

よそものの僕は、「ニラそば」という大変珍しい食べものを食べにやってきている。だから、「ごくありふれた蕎麦屋」というこの内装、外観が不思議に感じる。

だって、「ニラそば」だぜ?そんな奇抜な料理が出てくるんだから、もともとヒッピーあがりの店主がやっているとか、強烈な個性があるようなお店でないと納得できない。

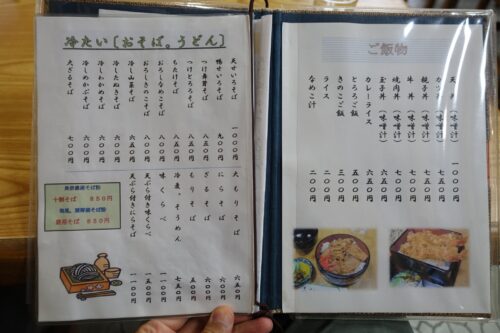

ここでも「にらそば」の立ち位置チェックをお品書きで確認しよう。

まずお品書きの先頭に「ご飯物」の部があるので一瞬たじろぐ。そして、その中に「ライス 200円」というメニューがあってますます驚く。まさにこれぞ「ご飯物」だ。

温かいお蕎麦をつゆがわりにして、白米を食べるということだろうか?

蕎麦屋で、炊き込みご飯を提供するお店というのは西日本でちらほら見かける。でも、そのものズバリ「白米」、しかもネーミングが英語で「ライス」になっているお店というのはちょっと記憶がない。だから相当面白い。

もちろん、白米を出す蕎麦屋なんていくらでもあるんだろうけど、僕個人としては今回初めてそれを認識した。

いかん、興味がぶれた。話を元に戻す。ええと、にらそばはどこだ。

冷たいそばのページは、「天せいろそば」からスタートをきっている。えーと、にらそばは・・・二段目の、「大もりそば」の次にあった。

大もりそば、にらそば、ざるそば、もりそばという並び順だ。

どうやら、ざるそばやもりそばよりも偉いという位置づけっぽい。

それにしても安いなこのお店。

「天せいろそば」でさえ1,000円、鴨せいろそばは900円。そんなわけで、お目当てのにらそばは600円なのだった。大丈夫だろうか、商売になるのだろうか。

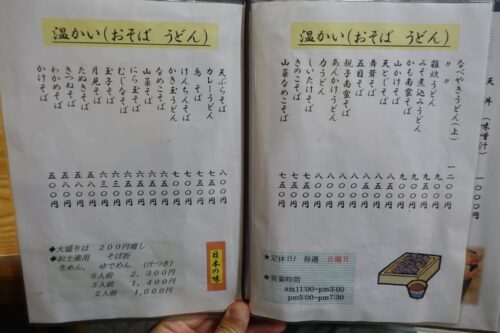

安い蕎麦屋なのだから、麺も出来合いの安物・・・というわけではない。奥信濃産の十割そばと、鹿沼そばの二種類がノーマルのざるそばなどとは別にある。つまり、蕎麦にはしっかりこだわっているお店だということだ。

そんなお店でもしっかりにらそば。

温かい蕎麦のメニューは2ページにまたがっている。

だけど、ここでも「温かいにらそば」という概念は存在しない。

やはり、あたたかいにらそばというのはあまり美味しくないのだろうか?

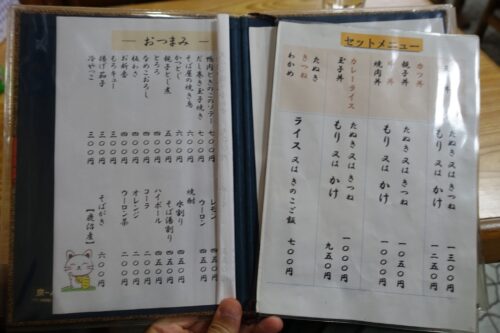

あと、ニラを使った一品料理もない、というのは一軒目の「蕎花」と変わらず。ニラレバじゃなくても、ニラのおひたしみたいなものは作れそうな気がするのだけれど。

そうだ、蕎花の記事で書き忘れたけど、「12月から3月のニラは柔らかくて美味しいけど、5月から10月は硬くなるよ」といったことが書いてあったっけ。そういうのも何か関係する・・・わけないよな。だって、「にらそば」というメニューそのものは通年なんだし。

もちろんにらそばを頼む。うっかりここで「十割そばと鹿沼そばの食べ比べ」なんてものに浮気をしてはいけない。とても気になるけども。

にらそば、600円。

あれっ、このお店の場合、にらは蕎麦と混ぜられておらず、蕎麦の上にちょこん、と乗っているスタイルなんだな。

たいへんにお行儀がよろしいニラです。

まるで、小鉢の「ほうれん草のおひたし」のようだ。白ごまをすり潰したものが上にかかっていても、何らおかしくない風貌。

でもやめとけ、胡麻はニラにもまして香りが強い食べ物だ。ニラ、胡麻が融合してしまうと、蕎麦の風味なんて消し飛んでしまう。

早速食べてみたのだけど、これはどうも食べ方が難しい。「蕎花」の場合はもともと麺とニラとが混ざっていたので何も気にしなくて良かった。しかしこれは、どういう配分でニラと蕎麦を食べれば良いのかがわからない。

口の中のニラ分が強くなってしまうと、蕎麦が負けてしまう。かといって蕎麦中心に食べると、せっかくのニラが足りない。

地元の手慣れた人ならば、自分の好みの配分でニラと蕎麦とをたぐることができるのだろう。でも、よそ者の僕には難しかった。結果的に、どうもバランスの悪い「ニラと、蕎麦」を食べたという印象になってしまった。

「蕎花」で食べたニラそば、この「佐野屋」で食べたにらそば、どちらも面白い!盛り付け方次第でこんなに感じ方が違うのか、と感心させられた。いい食べ歩きだ、今回は。

コメント