余ったジャガイモはホイルでくるんで炭火へ。焼き芋のジャガイモバージョンのできあがりだ。

なにしろ、一泊二日のキャンプ。食材が余ってしまえばそれだけ帰路の荷物になってしまう。たとえ食い地獄になろうとも、食べ物は極力現場で消費してしまわないと。

さて、本日のメインディッシュ・・・というか、これがおかずのすべて、となっているダッチオーブン料理。ローストビーフがそろそろできあがったようだ。何度も重いダッチオーブンのふたを開け、中身を確認してあるので多分間違いはないはずだ。

これでフタを開けてびっくり、中が炭になっていた・・・なんて事があったら(実際そんなことはあり得ないが)、われわれの今晩の夕食はご飯とサニーレタス、それとじゃがいもだけになってしまう。何事もやり過ぎは禁物、早めにダッチオーブンから取り出しちゃおう。

見よこの肉の塊を。「肉肉しい」とはまさにこのことだ。4人前とはいえ、このボリュームは結構なもの。自然と全員テンションが上がる。「うひょー」などと声をあげてしまう。何しろ、切り分ける前の食パンみたいなんだもの。生まれてこのかた、こういう肉を食べた経験は一度も、ない。

「ああ、この肉を独り占めしたい」

よからぬ事を考えてしまう。それは冗談としても、いつまでも眺めていたい光景だ。

とはいえ、温かいうちにぜひ食べたいところだ。早速ばばろあがたこ糸の取り外し作業に取りかかる。

緊縛されていた肉が解き放たれ、官能の度合いをより一層強める。ああ、早く食べたいのぅ。

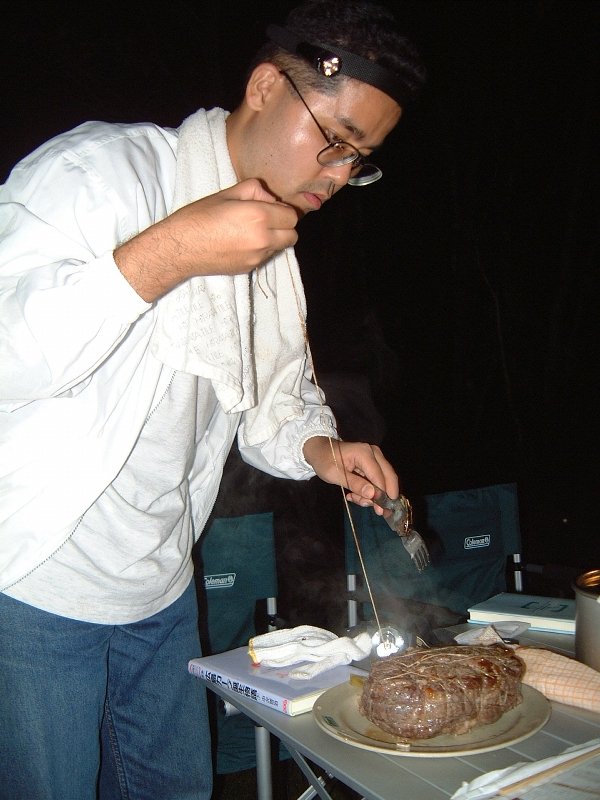

肉を切り分けるばばろあ。

切り分けた肉の断面は、ほどよいピンク色。「あっいかん、明らかに火が通っていない」という色ではなく、「ちゃんと中まで火が通ったよボク!食べ頃だよ!これをレアって言うんだよ!」という色合い。くっそう、やるじゃねえかダッチオーブン。火加減なんてほとんど無視して「とりあえずオーブンの上下に炭を起きまくる」ことしかしなかったのに、こんなにきれいに仕上がるなんて。

夕食準備が整うテーブル。

本日の夕食は、ローストビーフと、ローストビーフが焦げつかないように下に敷いていた根野菜(じゃがいも、人参、玉ねぎ)で作ったジャーマンポテト、そしてサニーレタス。サニーレタスは肉に巻いて食うべし、ということらしい。確かに、口の中がさっぱりする何かが欲しいところなので、このサニーレタスはわるくないチョイスだった。

ご飯をよそう一同。

テーブル脇には大型ランタンがこうこうと照らされている。

今回のキャンプの新兵器の一つがこれ。アワレみ隊はついにツーランタン体制になったのだった。

ランタン二つでキャンプを運用するのは、オートキャンプの世界では決してめずらしいことではない。ではどうして二つもランタンを使うのかというと、小さいランタンはテーブルランタンとして卓上を照らす用として使う。もう一つの大きなランタンは、そのハイパワーを活かして周囲を照らす用に使う。近距離用と中長距離用、というわけだ。

大きな方のランタンは、ランタンハンガーと呼ばれる三脚型の物干し台みたいなものにつり下げられている。

最初、隊員の中から「わざわざランタン二個なくても・・・」という声が挙がっていたのだが、いざ照らしてみるとやっぱり二個あると便利。人間、暗いと何かと不自由するのだが、その不自由が解消されるとなると「うーん、明るいのもやっぱりいいなあ」となるのだった。

あともう一つ、夏場ならではのメリットとしては、集蛾灯として大きいランタンが機能してくれることがある。テーブル上のランタンだけだったら、食事中にテーブルに蛾を始めとする虫さんたちが集まってきて、食事の中に墜落したりするおそれがある。それは大変にイヤなことなので、テーブル脇の大型ランタンでその役割を担ってもらおうというわけだ。これは実に有効に機能してくれた。

夕食開始。

肉は見たまんま実に美味かった。

「恐るべしだな、ダッチオーブン」

とお互い感心するやらなんやら。でも、相当重いので持ち運びが面倒っていうのがネックではある。その重さこそがダッチオーブンを調理の名手たらしめている理由なので、有り難く「重い重い」といいつつ取り扱わないといかんのだが・・・。それにしても重い。

まだ炭火は火力があるので、肉を炭火で軽く炙っているしぶちょお。

レア状態のローストビーフだが、これによりお好みでミディアムでもウェルダンでもご自由にコントロールできる、というわけだ。

食事が一段落したところで、たき火台に木を並べてたき火大会。

いや、「大会」といっても何がどう「大」なのかわからないけど、とりあえず。

このキャンプ場は直火は禁止だけど、各キャンプサイトにはたき火台が設置されている。持ち運び自由なので、好きなところにデンと据え付け、そこでたき火を盛大にやるといい。

キャンプ場によっては、たき火台が設置されてはいるけど、動かすことができない固定型のかまど型のところもある。これだとスペースの制約が出るため、若干たき火を楽しみづらい。あと、たき火台のかわりに一斗缶が用いられているキャンプ場もあるが、これは火がどばぁと広がらないので若干つまらない。このキャンプ場のタイプのたき火台が一番都合が良いと思う。

いつものように歌謡ショーをやり、宴会の最後は「ちっちっくびー」という乳首踊りを全員で踊ってシメ。とはいえ、両隣のテントサイトに客がいないとはいえ、ちょっと離れたところには宿泊客がいる。声のトーンを落として密やかに歌い、そして踊った。

小声で「ちっちっくび~、ちっくび~」と歌うと、なんだか秘め事を語っているというか、ヤラシさがにじみ出てきて少し興奮した。

すべての行事が終わったところで、後片付け。

お皿などの片付けは翌日朝に、朝ご飯の準備と一緒に行うのでそのまま。もっぱら、この時間帯にやるのは「夜露や急な降雨に見舞われても大丈夫なように」濡れてはまずいものを片付ける、ということだ。そういう品物はブルーシートにくるんでおいた。

2002年07月21日(日) 2日目

二日目朝。

天気は曇り。標高1,600mもあるので、雲の動きが速い。

そこら中が夜露でびっしょり濡れていた。まるで雨が降ったかのようだ。

事前の天気予報チェックでは二日連続とも晴れるということだったのだが、何せ標高1,600mの山の中だ。高山市の天気予報がそのままここでも当てはまるとは限らない。天気は大丈夫かな?

雨避け対策としてブルーシートがある。

あと、傘が開いているのは、テントに入る際に脱いだ靴が濡れないようにするためだ。

この頃のアワレみ隊は、タープをまだ持っていなかったので、テーブル回りは濡れてしまっている。タープを手に入れるのはこの後すぐのことだ。

ばばろあが調理開始。

前日ダッチオーブンで作ったジャーマンポテトの残りを鍋に移し、ご飯の残りもぶち込み、あといろいろな細工をして(覚えていない)、雑炊をこしらえていた。

雑炊の完成。残り物を組み合わせてこれだけの物が作れるのだから大したものだ。

残されたダッチオーブン。

ダッチオーブンは鉄の塊なので、本当は調理が済んだらすぐに洗って、乾燥させる必要がある。・・・で、そんな面倒なことはやってられねえ、というわれわれにおいては、一晩ですっかり錆がついてしまった。なるほどこれは大変な調理器具を手にしてしまったぞ。

幸い大した錆ではなかったので、軽くこすったらきれいになった。とはいえ、ダッチオーブンというものはたわしでこすったりしてはイカンのだが。使い込んでくると、ダッチオーブンは黒光りするようになり、ブラックポットと呼ばれる状態になる。しかし、われわれのようにたわしでこすってしまうと表面の酸化鉄の皮膜が取れてしまうので黒光りはしない。・・・まあ、細けぇことはいいんだよ。たわしでこするといろいろ捗るぞ。これでいいや。

きれいになったダッチオーブンを入念に火入れして、隅々まで乾燥させているばばろあ。この後、油をたっぷりと塗って錆止めをしていた。

食事が済んだら全員片付け。

旅館やホテルがそうであるように、キャンプ場だって当然チェックアウト時間がある。8時~12時、と定められているので、それまでに撤収しないと。

宿の感覚で、「朝ご飯食べたらもう一回温泉入って、荷造りしてハイ、チェックアウト」とはいかない。キャンプならではの片付けに時間がかかるので、余裕をもって行動しないと。

みんなで手分けして片付けをする。今回は新しいキャンプ用品がいくつも導入されているので、やや手間取った。特に、おかでんカーのトランクに荷物を詰め込む際、どういう順番で荷物を詰めればきっちりはまるか、というのが面倒だった。まず先にコレを入れて、そうしたらアレが入るわけであり、ソレが故にコッチが奥に入って、とまあパズルのようだった。やっぱりキャンプやるには、大きな車があると便利だ。1,300ccそこらの車(Fit)だと、キャンプ用品一式を詰めるとなると難儀する。

テントをたたむしぶちょお。テントを畳むには若干のコツがいる。うまくたたまないと、外袋に収まらなくなるからだ。テントが真四角とか六角形の形をしていれば畳むのが楽なのだが、このファミリーキャンパーは微妙な形をしているため、どこをどう折りたためばきれいに均一な厚さで畳めるか、という判別が難しい。しぶちょおはさすがにこのテントとのつきあいが長いので、問題無くするすると畳んでしまった。

撤収完了したところで記念撮影。

快適なキャンプ場でした。しかし、一泊二日というのは慌ただしいな。設営と撤去にそれなりの時間がかかってしまうので、やっぱり二泊三日はしたいところだ。

われわれが急いで撤収したのは、10時から「石窯でピザ」の教室に申し込んでいるからだ。10時までに荷物を片付けて、センターハウスでチェックアウトして、ピザ教室受講の準備をして、となるとなかなかにせわしない朝となった。

ピザ教室はセンターハウス隣の石窯のところで行うという。行ってみると、おお、確かに石窯が二基あるぞ。

聞くと、この石窯は今回のような教室が入っていない時は自由にレンタルできるんだという。石窯料理を食事に供する、なんてすごい素敵な話だ。大いに魅力的。しかし、「実際に使えるようになるには、薪を二束ほど使ってようやく」なんだそうだ。準備が整うまで30分から1時間くらいかかってしまうんだって。そりゃ大変だ。「だから、今回のような教室があった直後は狙い目」なんだとスタッフの方は笑って言った。そりゃそうだな。

教室を指導してくれるのは、高山市でレストランを営んでいるトムさんという外国の方だった。トムさん、お店ほっぽり出してここで教室やってて大丈夫ですか?と心配になる。余計なお世話だけど。

コメント