2011年02月05日

【店舗数:269】【そば食:469】

東京都杉並区成田東

たらの芽の天ぷら、せいろ、日本酒(常温)

蕎麦を食べ歩きしたい。

ついでに、というかほとんどこれがメインだが、蕎麦屋でお酒を飲みたい。

車じゃ駄目じゃん!じゃあどうする?・・・歩こう。

以前からおかでんは、食べ歩きをする際に「徒歩」という手段を使う。2010年に行った「ラーメン二郎遍路」においても、二店をハシゴするために20キロちかく歩いたりしている。

この日、中村橋の「玄蕎麦野中」を食べた後に、中杉通りをひたすら南下、目指したのは南阿佐ヶ谷にある「ふるやま」だった。結局この日はなんやかやで10キロ以上の徒歩となった。

一軒目の「玄蕎麦野中」で清酒を頂いてきたので、この徒歩は必要以上に疲れた。酒飲んでから長距離散歩はやるもんじゃないな。何しろ、中村橋から阿佐ヶ谷って、バスの始発と終着になるような距離があるくらいだ。大人しくバスに乗れば良かったのに。

さて、その「ふるやま」だが、蕎麦の名店を紹介している本に載っていたので行ってみようと思ったのがきっかけ。

おかでんの場合、スタンプラリーが大好きな性分なせいで、「○○の店厳選○店!」なんて記事を読んでしまうと全店行きたくなってしまう。そのため、「玄蕎麦野中」に行きたい。でもせっかくだからハシゴしてお店を少しでもコンプリートしたい。近くにある蕎麦屋は載っていないかな・・・おっ、南阿佐ヶ谷に「ふるやま」というお店があるじゃあないか。歩いていけない距離じゃないな。決まり。じゃあ、「玄蕎麦野中」と「ふるやま」はセットで訪問ね・・・という話。ふるやまには申し訳ないが、主目的ではなく、脇役なのだった。

南阿佐ヶ谷の「すずらん通り」は夏になると七夕まつりで大きな飾りがアーケードを飾ることで有名。その喧噪を抜け、青梅街道を横断し、住宅街の中へ。

凄いところにあるな。ぐいぐいと、生活臭あふれる場所へ誘っていくぞ。先ほど訪れた「玄蕎麦野中」も大層な住宅街にあったが、それと競い合っているかのような住宅地。かくれんぼでもやっているのか。「あっしは世話になった店のおやっさんを裏切ってしまったんス。ですから、表通りで営業なんてとても・・・」と寂しそうに語るふるやま店主、なんてシチュエーションを想像してしまった。あ、でも念のためいっとくがそんな話は全くないからな。

ふるやまの店主は、蕎麦打ち教室のプロコースを卒業後プロになった人だという。驚いた。蕎麦って、どこかのお店で修行してから開店するものだと思っていたし、蕎麦打ち教室って趣味で蕎麦打ちする人のためのものだと思っていた。プロコースがあることにも驚いたし、実際プロになる人がいるなんて。考えてもみよ、「お寿司教室」を卒業した人が寿司屋を開業するようなもんだ。

それにしても、開業する際に教室の先生は立地条件について駄目出ししなかったんかね。ものすごい住宅地ですぜ、ここ。こんなところでは商売は成り立たん、と言わなかったとは。でも、実際今でもお店は続いているし、蕎麦の名店を紹介する本に掲載されるくらいのお店になっているのだから世の中わからない。

おっと。

ふるやま発見。

うわ、地味だなあ。

これ、地元民でも蕎麦屋・ふるやまの存在に気づいていない人もいるんじゃないか?

なにしろ、一番の目印である店の看板が「蕎 ふるやま」と書いてある。「蕎麦 ふるやま」じゃないので、何の店か分からない人もいるだろう。

すげー。この店すげー。たとえ腕に自信があっても、この立地、この店構えで店をやる覚悟は、おかでんなら持ち得ない。この店のご主人は鉄の肝を持ち合わせているのか。

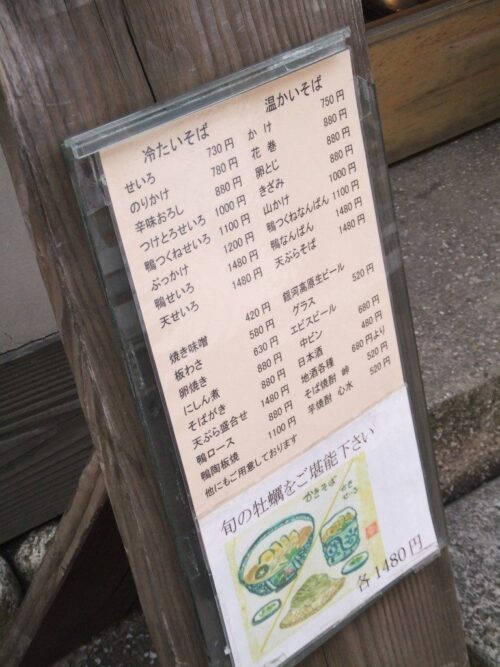

さすがにこの外観ではあまりにそっけないと店主も感じたらしく、お店のお品書きが店頭に飾ってあった。それでここが飲食店であり、蕎麦屋であることを周囲に理解たらしめている。

実はここのせいろは730円で、先ほどの「玄蕎麦野中」の630円よりも一回り値段が高い。「裏通りだから値段は安い」というわけではないということだ。良い蕎麦粉を仕入れているのかもしれない。このあたりは客とお店のチキンレースで、どこまでクオリティーを上げて値段まで一緒につり上がったら客が来なくなるか、見極めないといけない。このお店では、「せいろ730円」がチキンレースの一応の終着点らしい。「安くて、良い蕎麦粉」なんてものはない。良い蕎麦粉を仕入れると当然売値は上がる。趣味の蕎麦じゃないんだから、きっちりお客さんに来て貰って舌代を頂かないと。

お品書きには「旬の牡蠣をご堪能ください」と書かれている。かきそばまたはかきせいろが各1,480円。おお、牡蠣も扱っているのか、この店。いいね、かきそば。食べてみたいが、今回は初訪問なのでせいろと決まっているのですよ。残念。

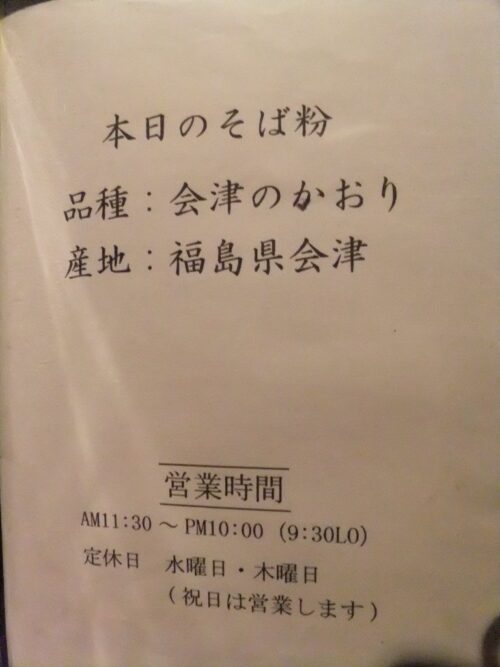

本日のそば粉は福島県の「会津のかおり」だそうだ。

ここ数年、猛烈にプッシュされている会津地方の在来種だったな。そばまつりに行くとこの名前をよく聞いたものだ。

そういえば、お店の入口には電動石臼が置いてあったので、このお店は自家製粉しているということになる。営業時間が11:30~22:00と中休みなしのぶっ通しなので、ここのご主人は大変だ。場所柄、客がひっきりなしに訪れて店がてんやわんやになるほどではないだろうから、なんとか成り立っているのだろう。

お店は4人がけのテーブル席2つに壁に面したカウンター席6席。合計14席ということになる。

壁ぎわにはいろいろな装飾が施してあり、それを一つ一つみていくのは結構楽しい。これ、誰の趣味なんだろう?

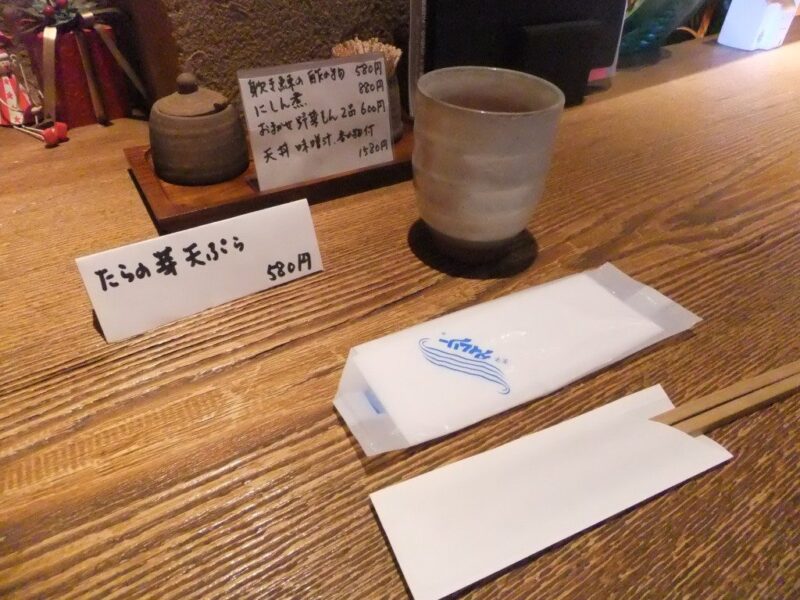

お品書きのほかに、爪楊枝が置いてあるところに追加の料理が数品書かれている。さらにカウンター上には紙を二つ折りにして自立させたものに料理が一つ。この「自立式お品書き」、とても良いアイディアだと思う。よいPRになるし、その日の状態によって出したりひっこめたりできるし、なにより作るのが楽だ。

おっと、その「自立式お品書き」、今日は「たらの芽の天ぷら」と書いてあるぞ。

えー、もう春の山菜が?びっくり。まだ2月早々であり、山菜なんて1カ月から2カ月くらい先だと思っていたのに。くそ、時代はどんどん前へ前へと進んでいるぞ。俺だけ時代に取り残されている。ならば追いつくまでよ。すいません、たらの芽の天ぷらください。

「山菜は、発見次第頼め」。これ、最近のおかでんの行動原則。たらの芽とふきのとうくらいだったらスーパーでも売ってるけど、それ以外のものなんて売ってない。ましてや、お総菜コーナーで「山菜天ぷら盛り合わせ」なんて、あるわけがない。

さらに「おまかせ野菜もん2品」を頼んでみたが、こちらは今日は用意できないとのこと。ならば今日はたらの芽オンリーで勝負だ。

二品も肴を頼もうとしたのは、ここのお酒が安かったからだ。全力でいくか?この店で、と思ったからだが、一品になったのでいったんそれは棚上げ。

「日本酒」とだけ記され、銘柄がはっきりしないお酒は「燗」「常温」から選ぶ。今日は比較的陽気がいいので、「常温」でいただくことにする。お値段480円。

伝統的な徳利とお猪口スタイルのお酒もいいもんだ。これを手酌でくいっと飲むと、うん、なかなかいい。

正面すぐに土の塗り壁が待ち構えているので、目線のやりばに困る。自然と視線が斜め下に落ちる。てっきり、「蕎麦屋で酒を飲む。それはすなわち目線が斜め上に行くことだ」と思っていたのだが、シチュエーション次第であると分かった。でも、気分がさえないときにこういう席で酒を飲んだら、鬱屈しそうだ。

たらの芽の天ぷらが到着。

「塩でお召し上がりください」と、塩が添えられてきた。ここで「すいません、ケチャップありますか」と言ったらどうなんだろう、とよからぬ妄想をしつつ、もちろんそんな事は口にしない。

やあ、まさかこの時期に山菜の天ぷらが食べられるとは思わなかったよ、地球温暖化すなあ、と勝手に天変地異のせいにしつつ、お酒を飲み、食べる。山菜の独特の癖が好きになったのは何歳の頃だろう?子供の頃には絶対に食べたいと思わない味だ。味覚が進化したのか、劣化したのか。

たらの芽って、タラノキの新芽だよな。樹木の芽も山菜のジャンルに入れていいんだろうか?いや、そもそも山菜の定義って何よ?なんてお酒を飲みつつダラダラと考えるのは、悪くない時間の過ごし方だ。端から見ると昼酒飲んで堕落しているおっさんだが。

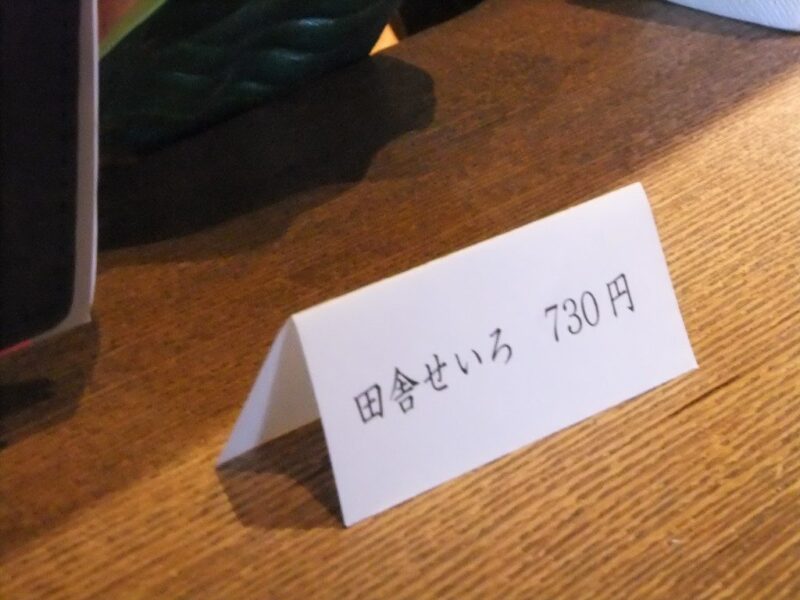

「季節外れのたらの芽に見る地球温暖化の影響について」議論を一人で深めていたら、店員さんがすとんと何かをテーブルに置いた。あ、「自立式お品書き」だ。

見ると、田舎せいろ730円、と書かれている。おや、ということは「たった今田舎せいろ打ちあがりましたー」ということなのか。

開店直後にこのお店を訪れていたら、田舎せいろにはありつけなかったということだ。何時にこのお店を訪れるか、難しいところ。

せっかくのご縁だ、ノーマルせいろではなく、この田舎せいろを頼んでみよう。

やってきました田舎せいろ。

菅笠のように中央が盛り上がったざるを使っている。その中央にこんもりと蕎麦が。

もともとこの「逆さざる」は蕎麦の水切りをよくするために使われるわけだが、蕎麦そのものをこんなに密集させたらあんまり意味がないような気がするが、どういう意図があるのだろう。

しかし蕎麦の水切れは十分であり、特に食べる際に支障は無かった。

この手の「逆さざる」は意図的かそうじゃないかはともかく、「蕎麦の量を多く見せる」のに向いている。しかし、このお店の蕎麦は「そうはいくか」とばかりに量が結構ある。それだったらますます逆さざるを使わないでノーマルなざるにすればいいのに、と思う。きっと店主なりの考えが何かあるのだろう。

蕎麦は星がたくさんあるのだが、結構このそば殻部分が鋭く口の中にあたる。やんちゃな田舎蕎麦だ。蕎麦前を頂いた後に、こういう刺激はきらいじゃない。目を覚ませ、と蕎麦が言っているかのようだ。しかし、そういう叱咤激励型よりも、ずずっと手繰れる方が酒の〆としては良かったかもしれない。普通のせいろにすれば良かったかな。これはこれでおいしかったのだけど。

なかなかよい時間が過ごせた。

さて三軒目、荻窪の「高はし」に行こう・・・としたら、ラストオーダーまで残り20分だった。しまった、時間配分を間違えていた。11時(玄蕎麦野中の開店)から14時(高はしのLO)の3時間で3軒、しかも徒歩行脚なんてどだい無理だった。当たり前だ。まあいい、一日三軒はやりすぎ。今日はこの辺で引き上げます。では。

コメント