2015年06月27日

【店舗数:398】【そば食:658】

静岡県伊豆市修善寺

おまかせ

伊豆半島に行った折、修善寺に立ち寄った。修善寺は南伊豆・西伊豆方面に向かう際の要となる場所なので、何度となく通ったことがある。そう、「通っただけ」だけど。実際には、独鈷の湯をはじめとする修善寺温泉の温泉街など、見たことがなかった。それを今回初めて見て見よう、と思い立ったわけだ。特に理由はない。通りすがりだったからだ。世界遺産登録直前の韮山反射炉に行く途中だったし。

弘法大師が杖をドスンと突いたらそこから温泉が出た、とかいう伝説がある「独鈷の湯」から竹林の小径をしばらく進むと、そこには蕎麦屋「朴念仁」がある。このお店は蕎麦業界の中でも特に著名な一つとして数えられている。

創業者の石井仁氏は東京でもともと「いし井」というお店を営んでいたが、人気が出たらお店を畳んで修善寺に移り、この「朴念仁」を開店。そこが人気が出たら、また店を移って銀座に「古拙」というお店を出し、そこがミシュランの星を獲得したと思ったら人形町に移って「仁」というお店を作って・・・と、まあとにかく移転が多い人だ。で、この「仁」も今や閉店しており、石井仁氏が今どこで何をやっているのか、僕は知らない。

遺された朴念仁だが、石井氏のお弟子さんで銀座「流石」の料理長だった方が後を継いでいる。流石には僕も訪れた事があり、美味い蕎麦を食べた記憶がある。だからきっと、この朴念仁の蕎麦も相変わらずうまいんだろう。

そんな評判は今でも健在で、店頭には入店待ちの行列ができていた。

お品書きを一応確認してみる。せいろ蕎麦、1,050円。

お品書きの冒頭には、こんなことが書いてあった。

当店のお蕎麦は十割の為、秒単位で味も香りも変わっていってしまいます。お客様には最高の状態で召し上がって頂きたいと考えております。

・・・つまり、チンタラ喰ってるんじゃねぇよ、すぐ喰え、ということだ。蕎麦に対しての真剣さが窺えるし、実際僕も蕎麦という食べ物はそうだと思う。しかしこういうのをバーンと全面に出さなくてもいいのに、とは思う。

朴念仁が空いていれば、まだ入店してもいいかな・・・という気はあった。しかし混んでいたし、なんとなくそのままスルー。それよりも、このすぐ近くにうさんくさいお店があるという噂があり、そっちの方が気になっていた。

店名を「さくだ」という。こちらも蕎麦屋なのだが、超有名店朴念仁の目と鼻の先にお店を出すというかなり挑戦的な立地条件だ。

それだけならまだいい。その外観がすごい、というのだ。「屋台」を標榜しているらしく、到底お店とは思えないような外観なんだという。実際、食べログなどの口コミ情報サイトでお店の写真を見たときは、「へえ、こんな風変わりなお店もあるんだ!」と感心したものだ。

で、朴念仁を通り過ぎてその「さくだ」を探してみたら・・・

事前情報をある程度持っていた僕でさえ、ギョッとした。えっ、あの右前方にあるのが、噂の「さくだ」?

そこにあるのは、よしずで覆い隠された、謎の「立体物」だった。屋台であるかどうかさえ、怪しい。

近づいてみる。うん、確かに「十割そば さくだ」の看板が出ている。とはいっても、この外観はあんまりだ。期間限定営業の海の家でも、もう少しまともなものを作るぞ?「今週一週間だけの限定店舗なんです!」というならともかく、ずっとここでやっているお店でこの外観というのはすごすぎる。

冗談だろ?

まだこの時点で、信じられない。

うかつにお店に近づいたら、中にいるご主人と目が合ってしまい、入店せざるをえなくなってしまうかもしれない。それが怖いので、遠巻きにおそるおそる観察するのがやっとだった。

このお店近景自体は、口コミサイト等で見たことはあった。しかし、1枚前の写真のような遠景からの構図は初めて見たので、そのあまりにシュールな、場違いな光景にびびりまくったのだった。

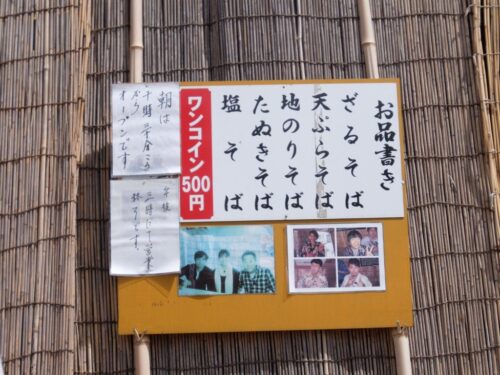

お品書きがちゃんと外に張り出してあるのが良心的だ。

ざるそば、天ぷらそば、地のりそば、たぬきそば、塩そば。どれもワンコイン500円だという。メニューがゴチャゴチャしていないし、値段は安い。だから、「まあ、うっかり外れクジをひいてもネタとして許せるか。」という気にはなる。

これが店の外にお品書きが出ていなかったら、絶対にお店に入らなかっただろう。まさかこの外観で「蕎麦一杯3,000円だよ!」なんてぼったくられることはないと思うが、それでも薄気味悪すぎるからだ。

ましてや今日は同行者が女性だ。別に「こじゃれたカフェで優雅なランチ」なんぞをする堅苦しい間柄の人ではないけど、こんなお店にご案内するのはさすがに気が引けた。

いったんお店の前を素通りし、それでもやっぱり立ち止まり、振り返る。さて、どうしたものか。

でも結局、中に入ることにした。こんなスゲーの見ておいて、「やっぱり入りませんでした。味とかはよくわかりません」と言うわけにもいくまい。食べてみてマズかったら、それはそれで伊豆旅行の思い出として後々の語りぐさにしよう。それくらいポジティブな決心が必要なお店。

店内はL字型カウンター席のみのシンプルな作り。よしず張りの屋台とはいえ、立ち退き命令が出たら即座に移動しますといった作りにはなっておらず、この地でどっしりと頑張る気満々な作りになっている。その証拠に、ちゃんと水道も敷かれているし、電気も通っている。あ、電気は屋台でありがちな発電機の音がしていたから、電柱から電線を引っ張っているわけではなさそうだけど。

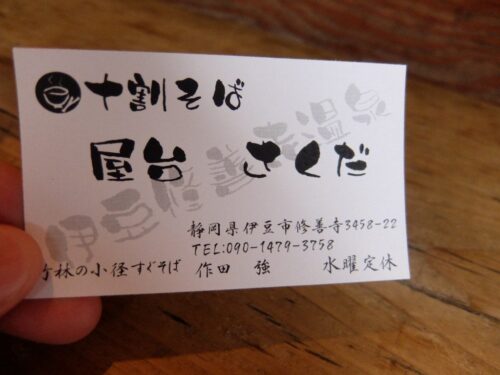

ちゃんと名刺まで用意してある。決してここのご主人、適当にお店をやっているわけではないようだ。しかし電話番号が携帯電話のものなので、カーナビで検索してもヒットしないはずだ。

着席すると、店主は「初めての方?」と聞いてきた。はい、と答えると、「それなら『おすすめ』がいいと思うなぁ。任せておいてくれれば、ちゃんと美味いの、出すから」という。ますます胡散臭い。おすすめにしたとたん値段が倍増したりしないだろうな?

でもこのおっちゃんの様子を見る限り、そんな腹黒さはなさそうだ。「おすすめ」を薦められて、断る理由なんて思いつかない。

「えっと、二人で別々のものを頼もうと思っていたんですけど」

「大丈夫、二つ別なのを作るから」

どうやら、「おすすめ」なるものは複数存在しているらしい。じゃあおすすめっていったい何だ?

このお店は十割蕎麦を標榜している。すぐ近くの朴念仁に対するあてつけのようだ。しかもこっちの方が値段が半額だ。ただし、さすがに手打ち!というわけにはいかないので、いわゆる「ところてん方式」で麺を抽出していた。

「京橋恵み屋」でその存在を初めて知って驚愕した仕組みだが、練った蕎麦生地の玉を機械に押し込み、ボタンを押すと冷麺のように麺が搾り出され、そのままぐらぐら湯だった釜にダイブする。麺を適切な長さで切断する仕組みまでは自動化されていないので、ときどきご主人は抽出中の麺を刃物ですぱっと切るということはやっている。いずれにせよ、表現上は「切り立て、茹でたて」であることには間違いない。

蕎麦が茹で上がるのを待っている間、ご主人は僕にぶっといわさびを渡し、「はい、お仕事ね」とすりおろしを指示してきた。

「丸くまわすようにね。ゆっくりと、力を入れすぎないで。ゴシゴシやると辛味が出てくるから」

という。いわれるがまま、しばらくの間わさびをごりごりとすりおろした。伊豆といえばわさびの産地。さっき、「わさびジェラート・茎入り激辛」ってのを食べたばっかりでわさびには愛着がある。

そうこうしているうちに、蕎麦が茹で上がった。小さな平皿に蕎麦を少々盛りつけるご主人。その後、まるで和食の板前さんが魚を焼く際に塩を振るかのように、高い位置からぱらぱらと蕎麦に塩をかけ始めた。おおう、塩で蕎麦を食べろってか。面白い。

しかもかけている塩が、アルペンザルツっていうのが個性的だ。アジシオだったりクレイジーソルトだったら「ちょっと待て」と言いたくもなるが、アルペンザルツってのがにくい。

最後に、さっきすりおろしたばかりのわさびをちょこっと載せて、われわれのところに供された。

「塩蕎麦。そのまま食べてね」

早速食べてみたが、うは、これは面白い。美味いぞ。蕎麦そのものの風味という点では、さすがに高級蕎麦屋のものとは比べ物にならないのだけど、なんだこの味?塩を振ったというのに、むしろ甘みを感じる。いや、言われなければ塩を振ったと気づかないくらいだ。

スイカの甘みを際立たせるために塩を振る。それと同じ考えなんだろう。蕎麦が隠し持っている甘みとうまみが、塩でうまく表現されている。こりゃすげえや。

「うまいっすねえ」

おもわずご主人にべたほめしたら、ご主人は「当然」とばかりに胸を張り、

「研究したからね。ほかにはないでしょ?」

とおっしゃっていた。

で、「おまかせ」として注文した蕎麦だったわけだが、この後メインディッシュとなるものが出てきた。どうやら、地のりそばとたぬきそば、らしい。

つまり、「おまかせ」にすると、本来の蕎麦の量を少し減らし、その分を前菜として「塩そば」にしてもらえる、ということらしい。うれしい配慮だ。

ちなみに、後からやってきた若い女性数名の客に対しても、「あなたたちこの店初めて?初めてだったら『おすすめ』ってのがあるので、それがおすすめだよ」と声をかけていた。

さすが若い女性だけあって、「えー!どうしよう!おすすめだったらそれにするぅ?」なんてきゃっきゃいいながら仲間で話し合っていたし、わさびを自分ですりおろせ、と指示されたら「すごーい、初めてー」なんてこれまた盛り上がっていた。

それを見ていた僕の連れは、「ああいうリアクションがあると、ご主人はうれしいでしょうね」とぽつりとつぶやいていた。僕らは、ご主人からのレコメンドに対して「お、おう・・・」と若干たじろぎながら応じていたからなぁ。

こちらがたぬきそば。

ぶっかけそばになっている。つゆは冷たい。たっぷりの天かすと地海苔、そして白髪ねぎがかかっている。

一方こちらは地のりそば。

地のりがたっぷりとかかっている。

ご主人に、

「地海苔って何ですか?西伊豆あたりで海苔が採れたりするものなんですか?」

と聞いてみたら、

「いや、板状に整形される前の海苔のことを地海苔って言うんだ。調べてみたけど、この海苔の産地は有明産だから」

とのこと。ああなるほどそっちの「地」なのか。「地元」という意味ではないのだな。いずれにせよ美味いからいい。

地のりそばはつゆに浸して食べるもりそば形式であり、たぬきそばのぶっかけ形式と対をなしている。双方食べ比べると面白いし、楽しい。おまかせにして良かったと思う。なによりも、塩蕎麦がとってもすばらしかったし。

感心しながら食べていたら、ご主人が何かの塊を包丁で削り、白っぽい塊をぽんと蕎麦の上に放り投げた。誇張表現でもなんでもなく、「放り投げた」。

何かと思って食べてみたが、よくわからない。見た目は牛脂のような白い塊だ。でも、黄色いものを削っていたように見えたので、これは甘夏か何かの皮部分?

聞いてみたら、レモンの皮だという。まじか。蕎麦の上にレモン?しかも白い部分?

「ゆずならともかく、レモンですか?蕎麦なのに?」

「見てよこれ。黒っぽい部分があったりするでしょ」

見せてくれたレモンは、確かにところどころ黄色の皮の中に黒い斑点があった。

「近所で無農薬でレモンを作ってるところがあるの。そこからもらってるんだ。朝とったばかりのやつを今こうして使ってるから、ぜんぜん苦くないでしょ?」

確かにそうだ。レモンの皮部分ってのは渋くて苦いイメージしかない。黄色い部分はまだ華やかな香りがあるけど、白い部分なんて硬くて吐き出す部分という印象しかない。

「いや、これって十分食べ物としておいしいですよ?」

「でしょ?無農薬の朝どれだからこそできるんだよ」

「へええええええ」

「どこ産だかわからない、いつ採れたものだかわからないレモンだったらこれはできないから。時間が経つとレモンの皮は苦くなるんだ」

あまりに僕らが感心しているので、ご主人はノリノリになってきて、さらにレモンの皮を厚めに削り、どんどん蕎麦の上に投げ込んでくれた。レモンの皮の白いところは酸味も苦みもなく、どちらかといえば「食感を楽しむ」食べ物ではある。でもさわやかな感じは十分にするので、このトッピングはとても良いと思った。

後からやってきた女性集団客も、「へー!すごーい」と驚きっぱなしだった。

お代は二名分できっちり1,000円。消費税分別途、なんてこともない。いやあ、すっごく良い体験をさせてもらった。楽しかった。これは地味に修善寺名物だ!

コメント