朽ちていく建物、護られる建物

2017年春。おかでんは珍しくやる気を出していた。むらっ気のある性格で、テンションが高いときと低いときに周期性があるのだけど、ちょうどテンションが上がり調子の時と春の訪れとが重なったからだ。

「ゴールデンウィークあたりに、アワレみ隊で一発なにかカマすか」

何かやる、といえばアワレみ隊活動しかあり得なかった。

30年来のつきあいになるアワレみ隊一派だけど、最近はすっかりその活動が控えめになってしまっている。お互い40歳を越え、気力体力財力の余裕というのが20代の頃と比べてなくなってきているからだ。もともと全国に散らばっているアワレみ隊メンバー、「ちょっくら会おう」というだけでも一騒ぎだ。これまで、長野界隈で蕎麦食べ歩きだのキャンプだのができていた方がむしろ凄いくらいだ。

ばばろあに至っては、長野でアワレみ隊活動をするために「前日のうちに名古屋入りし、しぶちょお宅で一泊し、それから当日を迎える」なんて有様。さすがに彼ももうこういう強行軍は難しい、と言っている。「アワレみ隊で集まるなら、名古屋以西にしてくれ」と。

日本において最大の都会である東京だけど、アワレみ隊においては「辺境の地」。

そんなわけで、なかなか活動ができていなかったのだが、このまま「なんとなく自然消滅」させるにはあまりに惜しい。僕らの「若気の至り」の集大成がアワレみ隊だからだ。組織とか人付き合いっていうのは、意識して続けないとどんどんじり貧になる。「親友だから、いつでもどうにでもなるさ」なんて甘く考えず、ちゃんと会う機会を作らなくちゃ。

で、あらためてアワレみ隊で集まるならどうする?となったとき、やはり「離島」というキーワードを軸に据えるのが一番収まりが良かった。「キャンプ」なんて軸にすると、資材運搬の問題が非常に大きいし、「温泉」とか「蕎麦」とかいったらきりがない。しかも集まろうとしている時期は、泣く子も黙るGWだ。下手な観光地や都会にはいないほうがいいだろう。

早々に賛意を表明してくれたばばろあと僕とで、検討を進めていく。

「トカラ列島」「五島列島」「甑島」「壱岐・対馬」「隠岐」

といった中国地方~九州地方の島々が候補として出てきた。一足飛びに「台湾」という提案もあったのだけど、これは今後の宿題として、先送りにした。今年4月、4年だか5年だかの長期海外赴任から戻って来たジーニアスが、「台湾なら俺も参加したいが、GWは帰国直後でいろいろあるので参加できない」と言ってきたからだ。ならばジーニアスが落ち着いてからでよかろう、というわけだ。

唐突に「台湾」と思うかも知れないが、東京、愛知、大阪、山口・・・と散らばっているアワレみ隊において、むしろ海外現地集合・現地解散の方がやりやすいという事情もあった。成田、中部、関空、福岡といった国際空港から飛行機で台湾へは容易にアクセスできる。むしろ、鹿児島からフェリーにのって翌朝到着、なんていうトカラ列島の方がよっぽどハードルが高い。

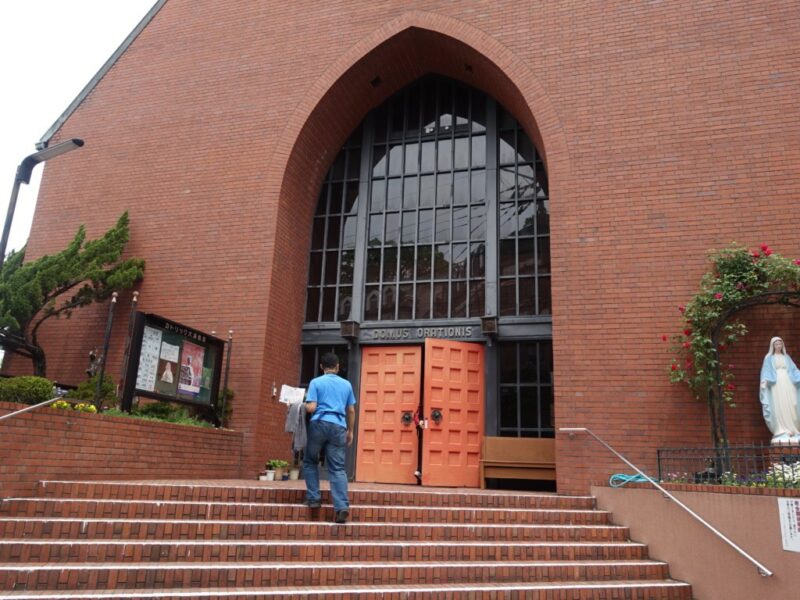

「なんかすげえところ来たぞ!」というワクワク感を感じるならば、やっぱり秘境中の秘境であるトカラ列島、「祈りの島」として列島中いたるところに教会が点在している五島列島が素晴らしい。

トカラ列島

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%90%E5%99%B6%E5%96%87%E5%88%97%E5%B3%B6

五島列島

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E5%B3%B6%E5%88%97%E5%B3%B6

そんな中、敬虔な・・・というか、むしろ敬虔すぎてギャグの領域ではないか?というくらいのカソリック信者、蛋白質が参加を表明してきた。彼は毎週末地元の教会に通い、時間が許せば一日二回もミサに出るというような男だ。だったら、「五島列島教会巡りの旅」がよろしかろう、という話になった。

念のために蛋白質に行きたい場所を聞いてみたら、五島列島で構わないという。しかし、「ついでに遠藤周作文学館に行きたい」とも付け足してきた。えっ、遠藤周作?

そういえば、マーティン・スコセッシ監督が遠藤周作の「沈黙」(隠れキリシタンの弾圧を目の当たりにした宣教師の話)をハリウッドで映画化し、つい先日公開されたばっかりだっけ。

これを契機に、すっかり蛋白質は遠藤周作ファン(というか、正確に言うと「遠藤周作の『沈黙』ファン)になっているらしく、遠藤周作文学館というキーワードが出てきたのだった。

えーと、それってどこにあるの、というと五島列島の対岸、長崎市の北側だ。あー、こりゃあ五島列島とセットで行くには結構キツいぞ。

旅の計画は遅々として進まなかった。とにかく五島列島は計画が立てにくい。なにげに島一つが結構デカいし、「列島」の名にふさわしくいくつもの島が連なっている。当然島を巡っていくためには船を使わなければならないし、島内の移動はレンタカーが必要だ。さらには、島内にたくさんある教会を巡ろうとすると、全く目処が立たない。

前日夜、全員が博多に集合し、24時ちょと前に博多港を出発するフェリーに乗って五島列島を目指す。そして早朝五島列島に到着・・・まではイメージが付くのだけど、さてそこからどうする・どうなるがさっぱりだ。

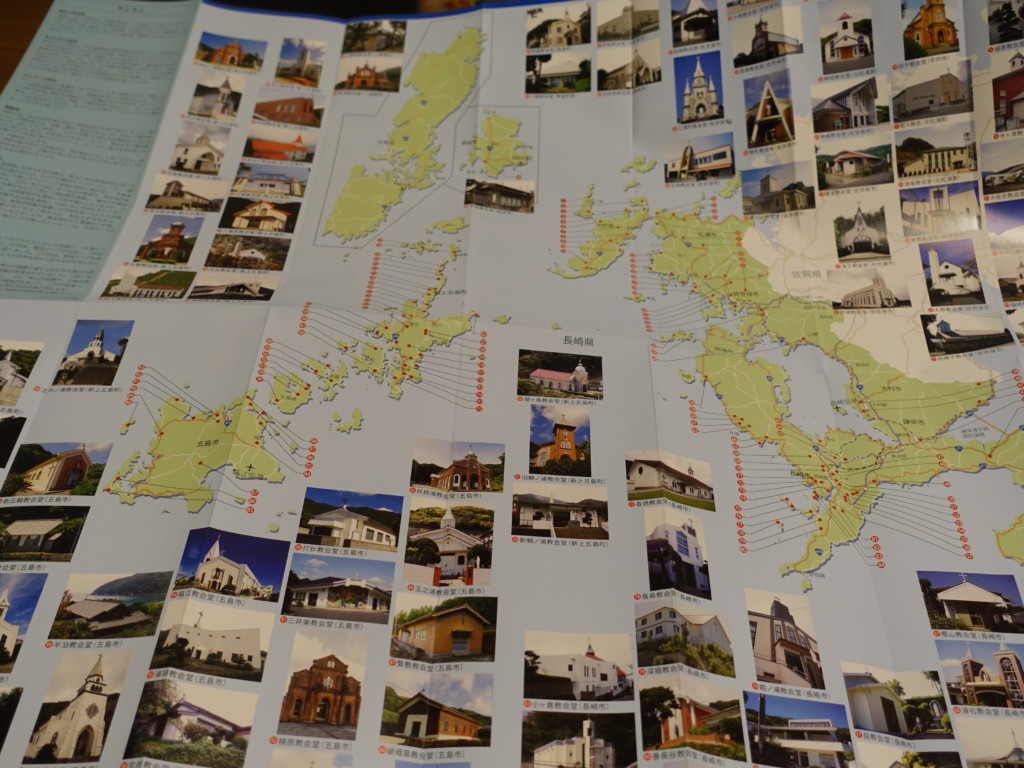

検討を促進させるために、「NPO法人長崎巡礼センター」というところに連絡をとり、「五島巡礼手帳」なるものを取り寄せた。値段は1,200円。これは、五島列島にある全53カ所の教会の紹介がされているだけでなく、スタンプラリー用の台紙にもなっている。スタンプラリー!・・・もう何を考えているか、わかるね?

長いつきあいのばばろあは当然僕の目論見に気がついていて、

「全部回るの、無理で?中には一つの教会に行くだけでホンマ1日潰れてしまうような所もあるんで?」

と言ってきた。それはその通りで、さすがの僕でさえも「完全制覇!」というのは最初から諦めていた。でも、この巡礼手帳を見て、教会ごとに特色がある建物にワクワクが止まらない。「これは美しい!」という教会だけでも、ベストセレクションとして訪れておきたいものだった。

ちなみになんで五島列島に教会がたくさんあるのかというと、もちろん信者が多いからなのだけど、明治時代になって禁教令が解かれキリスト教が解禁されると、これまで隠れキリシタンとして先祖代々耐えてきた人たちが嬉しくなっちゃって、この喜びを是非!と教会をこしらえたのだという。なので、サイズは小さいながらも、どれも気合いが入りまくった立派な教会だらけだ。よくもまあ、離島の集落単位でこんな立派なものを作れたものだ、と呆れるレベルだ。

よくわからんなりに旅の計画を練ってはいたが、そんな折、参加表明をしていたもう一人、しぶちょおが諸般の事情により参加できないということになってしまった。本人、とても悔しがっている。そりゃそうだ、五島列島なんて一生のうちに一度いくかいかないか、という場所なので、アワレみ隊企画として教会巡りで島内をウロウロしちゃったら、もう次がないかもしれないからだ。

だったら五島列島もまた今度にしようや、とばばろあから提案があり、結局離島企画は取りやめとなった。というのも、五島列島ツアーだと3泊は確保しなくちゃいけないし、移動と宿泊に結構お金がかかる。なんやかんやで、10万円くらいは費用としてかかってしまいそうだからだ。さすがにこれだけの巨費を費やすからには、参加希望者全員が集まれるときの方がいいに決まってる。

・・・で、結局ここで思い出されたのが、

「そういえば蛋白質、『遠藤周作文学館』に行きたいって言ってたな」。

結局、長崎に行くことになった。

あれこれ調整した結果、今回は3泊4日の旅、参加者はおかでん、ばばろあ、蛋白質の3名、行き先は長崎/佐賀ということになった。

ざっくりとした旅程はこうだ。

[1日目] 長崎集合。 午前、高校の修学旅行で訪れた長崎市街を再訪し、「昔はどうだったっけ?」と思い出す旅。 午後、軍艦島上陸ツアー。

[2日目] 午前、長崎市街観光、遠藤周作文学館。 午後、外海エリアの教会を巡りつつ、「日本最後の炭鉱があった島」池島へ。

[3日目] 午前、池島炭鉱ツアー。 午後、嬉野温泉へ。湯豆腐。

[4日目] 未定。佐世保に行くか、吉野ヶ里遺跡の方に行くか。 解散は新鳥栖駅の予定。

「軍艦島(端島)」と「池島」、両方の炭鉱の島を巡る旅ということになった。すなわち今回は「祈り」と「掘削」がテーマ、というわけだ。

軍艦島のツアーはもちろん大人気で予約が取れなかったのだけど、執念でキャンセル待ちをゲットすることができた。池島も、島内に宿が取れて一安心。

池島というのは軍艦島と比べて知名度が低く、知らない人も多いと思う。しかし、実はメジャーになりすぎた軍艦島なんかよりもよっぽど興奮が止まらない島として、僕らは以前から目をつけていた場所だ。今回、その両方を訪問することができて、本当にラッキーだ。

池島とはなんぞや、という話はおいおい説明していく。

3泊目に嬉野温泉泊というのはちょっと場所としておかしいのだが、僕が嬉野温泉に泊まったことがない上に名物である「温泉水で煮込んだ湯豆腐」を食べたいと所望したので、ばばろあがセッティングしてくれた。ばばろあは、今回ほとんどの旅のコーディネートをしてくれ、本当に助かった。

「GWじゃし、大陸からよぉけ人が来とるけぇ、全然宿が取れんのよ!どこもアウトで、ようやく取れた嬉野温泉の宿は、『熊本地震の影響で温泉の配管が壊れて、お湯が出ません。風呂は外の共同浴場を使って下さい。そして素泊まりのみです』っていうところじゃったで」

ばばろあが目を丸くしながら熱く解説してくれる。3泊もの宿を確保するのに、結構手こずったらしい。

さあ、アワレみ隊2017、全員43歳の中年独身男性による旅が始まる。

2017年05月02日(火) 1日目

06:17

我ながらビックリするくらいの早朝に、羽田空港にいる。

朝6時17分。

今日はまだ平日。有給休暇を取得し、この日からアワレみ隊の旅が始まる。

本来であれば、「この日の夜までに全員博多に集合。深夜のフェリーで五島列島に行くぞー」という予定だった日だ。しかし五島列島計画が潰えた後も、そのままこのド平日である5月2日が旅行の初日となっている。

というのも軍艦島のツアー予約が取れたのが、この日の午後だからだ。GW中だなんて、当たり前だけどツアーの空きなんてありっこなかった。平日だからこそ、滑り込みセーフでツアー予約が取れたんだ。ならばこの日から、しかも早朝から東京を発つしかあるまい?

とはいえ、この日は朝4時半起床。笑っちゃうしかない。これから3泊4日の旅行だぞ?体力持つのかね、ホント。

蛋白質は居住地である大阪を昨晩のうちに出発し、深夜高速バスで長崎入りを果たすのだという。今頃、高速道路をひた走っていることだろう。朝8時には長崎に着くという。

山口のばばろあは、前日も休みをとっていて、昨晩は佐世保に泊まったらしい。なんで佐世保?・・・いや、疑問に思う必要はない。行動派の彼が動き回るのは、「城跡」か「砲台跡」巡りと決まっている。きっと、佐世保界隈にまだ見ぬ砲台跡を発見したのだろう。

ばばろあは、長崎空港に到着する僕を車で拾い上げ、長崎駅まで運んでくれることになっている。そこで蛋白質と合流する。

06:18

この時間に羽田空港に到着していられるって、いいよな。眠いけど、朝この時間から旅先に向けて移動できれば、昼前から現地で大暴れできる。昼飯はご当地グルメで!なんて言わず、なんなら遅い朝飯をご当地グルメで!とすることだってできる。

しかも、早朝の便は昼間よりも値段が安い。いいこと尽くめだ。

東京界隈に住むなら、「早朝の新幹線・飛行機に乗ることができる場所」がええのぅ、という思いを新たにした。究極的には品川界隈、っていうことになるんだろうけど、さすがにあそこは住みにくそうだ。ビジネス街すぎる。

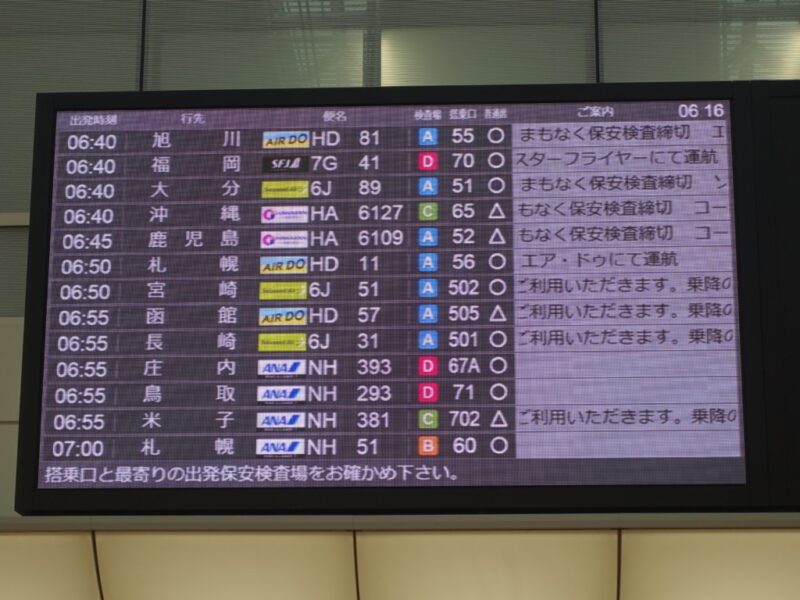

えーと、今回乗るのは、06:55のソラシドエア長崎行き。ソラシドエアに乗るのは初めての体験だ。

宮崎に本社がある航空会社で、昔は「スカイネットアジア航空」って名前だったよな。いつの間にか「ソラシドエア」という微妙にカッコいいような可愛いような名前の会社になっちゃった。エアドゥやスターフライヤー同様、単独での経営が難しかったのでANAの出資を受け、予約発券システムなどはANAのものを使っていると聞く。

やっぱり、ガッチリとマイル制度や予約システムを固めているJAL/ANAには勝てないってことだな。そりゃそうだ、マイルがたまりもしない航空会社など、使うのに躊躇してしまう。

それでも今回ソラシドエアを使ったのは、東京発で長崎に最速で着く便がそれだったということと、案外お値段が安かったと言う理由だ。

18,790円。

「安くないだろ馬鹿」と言われそうだが、いや、長崎に行く飛行機って、余裕で2万円を越えてくると思っていたのでこの金額が燦然と輝いて見えた。ただし朝7時前に羽田を発つという、都内在住でも乗れる人が限られてしまうような便だけど。

さすがソラシドエア、飛行機は沖止めだ。成田空港のLCC同様、ボーディングブリッジは使わない。バスで、ターミナルから離れたところにぽつんと駐機している飛行機に向かうことになる。

羽田空港第二ターミナルにおいて、「500番台」のスポット名が付いているのは、バス乗り場ですよっていうことだ。

06:37

501番ゲート、長崎行き。まだ改札を開始していない。

自動改札機の奥すぐのところに、空港内を走りまわるバスが待機している。

ソラシドエア、ANAのシステムを使っているだろうから、いわゆる「SKiPサービス」(スマホ画面などに表示された二次元バーコードを自動改札機に読み取らせるチケットレスサービス)が使えるのかと思ったが、使えなかった。極力余計な機能はANAから拝借せず、コストを下げているのだろう。

バスの待合所に、そば・うどんを扱っているANA FESTAを発見。

朝飯抜きで、昼に長崎で胃袋フルスロットル!ということを考えていた。しかし搭乗手続きはまだ始まっていないようだし、ここで「転びキリシタン」ならぬ「転びアワレみ隊」。蕎麦をつるつるッと手繰っておく。栄養をつけておかなくちゃ、これからの長丁場をフルパワーで動き回れないってば。

「誤魔化してはならぬ」フェレイラは静かに答えた。「お前は自分の弱さをそんな美しい言葉で誤魔化してはいけない」

(遠藤周作「沈黙」)

このとき食べた蕎麦の記録はこちら。

あわせて読みたい

ANA FESTA 羽田バスラウンジフードショップ

2017年05月02日 【店舗数:408】【そば食:676】 東京都大田区羽田 たぬきそば アワレみ隊の長崎ツアーがあるため、早朝の羽田空港にやってきた。朝6時55分の飛行機に乗...

06:54

搭乗開始となり、あわてて食べかけの蕎麦をすする。優雅な朝ごはんのつもりが結構あわただしくなった。もっとも、たぬきそばを食べて「優雅」なんて嘘に決まってるんだけど。

バスに乗って、沖止めの飛行機に向かう。笑っちゃうくらい、遠い。

こんなに遠くまで駐機スペースがあるのか、と驚かされるくらいだ。

スルスルとバスがターミナルから遠ざかっていき、エアドゥやソラシドエアの飛行機が見えてきたな、と思ったら、さらにその最果ての地まで案内された。

07:00

なにしろ、これだ。

飛行機の中から撮影した写真だけど、はるか向こうにエアドゥの飛行機が何機か見え、羽田空港第二ターミナルはかすんでしまうくらいの遠方だ。(写真右奥にあるのだけど、小さくなりすぎてぜんぜん見ていない)

てっきり、このままバスで長崎まで行っちゃうのかと思ったぜ。

「機材の都合上、飛行機は利用できなくなりました。つきましてはこのままバスで皆さまを長崎までご案内します」

とかなんとか言って。

2016年の熊本地震を受けて、登場口にはくまモンが「がんばるけん!くまもとけん!」と旗を振っていた。

くまモンは力強い顔をしていて、頼もしい。

こういう表現、いいな!と思った。むしろ、「支援してください」というスタンスより、応援したくなる。

ただ残念ながら今回のアワレみ隊の舞台は長崎県・佐賀県だ。熊本の頑張りはまた今度、応援させて欲しい。

ソラシドエア、初搭乗。

そら豆色をした座席カバーが印象的。

普段乗っているANAと比べてシートが分厚い気がするけど、気のせいかもしれない。見慣れないので、ついきょろきょろしてしまう。やめろ、いい歳をしたおっさんがきょろきょろすると、不審人物だ。

09:08

観念して、あとはもうずっと機内で寝ていた。なにせ、朝が早すぎだ。ちょっとでも寝ていないとこのあとの3泊4日がしんどくなる。

ドリンクサービスがあったようだけど、寝ていたのでどんなものがあるのかわからなかった。

目が覚めたのは長崎空港着陸のため高度を下げ始めたところだった。

長崎空港といえば、大村湾の海の中にある海上空港。大村にあるボートレース場の上空を飛び、海に突っ込むかのような見え方で空港に着陸した。

アワレみ隊、長崎上陸!

個人的には、長崎県に足を踏み入れるのは高校2年生の修学旅行以来だ。そういえば、「最近ぜんぜん行ってないなぁ都道府県ランキング」では今回の訪問地・長崎/佐賀がベスト1位(26年ぶり二度目)だ。ちなみに同率1位で鹿児島県があるので、今回の旅で鹿児島県が単独1位に躍り出ることになる。まってろ、いずれ行くから。開門岳登りに行くから。

09:12

長崎空港ターミナル。

大きな鐘楼がそびえているデザイン。教会が多い土地柄を反映してのことだろう。

まさかあれが管制塔・・・なわけ、ないよな、さすがに。鐘風の建物のなかに管制官がひしめいているわけはない。

空港の近くで待機していたばばろあと合流するため、しばらく待つ。

エントランスには、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産 世界遺産登録を実現しよう!」というのぼりが立っていた。

あれっ、そんな名前だったんだ。

五島列島の教会群を世界遺産にしよう、という動きがあるのは知っていたけど、あれは「隠れキリシタン」の史跡ではない。どうしちゃったんだろう。

調べてみたら、以前は「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」という名称で世界遺産登録をしようとしていたんだけど、あれこれあって、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」に変更されたらしい。単に教会があります、というだけだったら、キリスト教社会であるヨーロッパの人からすると「当たり前やんけ」ということなのかもしれない。それじゃ弱いので、「弾圧を受けながらも信仰を続けた」ということに主眼を移したのだろうか。

「天正少年使節のまち 大村」

と書かれた看板が空港前に掲げてあった。おー、そういえばそうか。というか、そうなのか。

天正遣欧少年使節団なんて、学校の歴史の授業で覚えたっきりだ。それ以降20年以上、ひたすら脳の奥深くに沈殿したままですっかり忘れていた。そういえば習ったなあ。ジュリアンとかマルチノとかそういう人だったよな(やっぱり記憶が曖昧)。

こうやって忘れられていた記憶が呼び覚まされるんだから、町おこしなり地域活性というのは愚直なまでに基本に忠実でなければならんということだな。

・・・で、「天正少年使節のまち」にはなにがあるの?え、使節団の4名の像?そいつァいいや(棒読み)。

飛行機の中から見えたボートレース大村のほうがよっぽど興味深いけど、いずれにせよ今回大村市はスルーだ。ばばろあと合流して、すぐに長崎へGOだ。

10:06

ばばろあと会ったのはいつ以来だろう?

「おう」

「よう」

といったそっけないあいさつでの再会となった。今更の腐れ縁なので特に気恥ずかしさなどはないけど、さりとていったい何から話せばよいのやら、状態のお久しぶりだ。

「最近、どう?」

と聞くには「最近」の幅が広すぎる気がする。後で思い出してみたら、2013年の神島再訪のとき以来だった。

あわせて読みたい

アワレみ隊結成20周年記念

発祥の地・神島再訪 日 時:2013年(平成25年) 05月03日-06日 場 所:三重県鳥羽市 神島、三重県伊勢市 伊勢神宮 参 加:ちぇるのぶ、おかでん、ばばろあ、しぶちょお...

まず、車内で今回の旅について再確認を行った。予約のほとんどをばばろあ任せにしてある今回の旅なので、内容の再確認をしておく必要があるからだった。

アワレみ隊のメーリングリストを通じて蛋白質には旅のリクエストやこれまで立てた計画の同意を求めていたのだけど、彼からはほとんど反応がなかった。今回の長崎行きについては、信心深い蛋白質が喜ぶような内容(長崎の教会巡り等)にしたいと思っていたので、リクエストがなかったのはちょっと意外だった。というか、ちゃんとメールを読んでいたのかどうかも怪しい。

アワレみ隊のメンバーは、いくら「親兄弟の次に付き合いが長いヤツら」とはいえ、住んでいる場所も、職業も、収入も、家庭環境もバラバラだ。「昔のよしみで、阿吽の呼吸で通じ合う」なんてことはない。ニュータイプじゃないんだし。

価値観や金銭感覚の違いというのはもはや決定的で、たとえばどういう店でメシを食うのか、どういう宿に泊まるのかというのはちゃんと事前にすりあわせをしないといけない。最大公約数でみんな納得、というのはなかなか難しい。

その点、ばばろあに手配を任せると気が楽だ。彼のセンスと僕のセンスは結構違うのだけど、十分僕の許容範囲にある場所をチョイスしてくれる。さらに、僕とかがゴネても、「ええじゃん、これで」という彼独特の強引さで話がまとまるので、それはそれで話が早いな、と僕は思っている。

僕だったら、「折角なんだから宿メシを堪能したい。一泊二食付き、温泉宿がいい」なんて考えるが、ばばろあは違う。彼は日本各地の砲台跡巡りで日々旅を重ねているので、「宿泊は素泊まりで構わない、メシはスーパーの惣菜でオッケー」という考えがある。蛋白質は・・・どうなんだろう?このあたりがよくわからない。なので事前に聞いておきたかったのだけど。まあ、連絡なきは良き知らせ、ということでこの旅については賛同しているのだろう。

蛋白質から、前日夜に大阪を出た深夜高速バスは無事に長崎駅に到着したという連絡が入った。

ばばろあから

「我々が長崎市街に到着するまで、路面電車の一日乗車券でも買って浦上天主堂とか見て回ったら?わしらと合流したあとは軍艦島行って、次の日は長崎を発つことになるけえ、見たい教会とかあるんじゃったら初日の午前中に行っといた方がええで」

と伝えてあったのだけど、どうもそこまでの気力はなかったようだ。

「駅前のネットカフェに行ってシャワーを浴びます」

と言う。さすが43歳、夜行バスの直後にウキウキで観光、しかも一人で、というテンションにはなれなかったらしい。

しかも彼の場合、4月29日、30日と広島に帰省し、大阪に戻り、5月1日は何食わぬ顔で仕事をこなし、その日の夜にまた移動を開始し、今日5月2日に長崎だ。恐るべきことに、広島帰省も夜行バスを利用しているので、「一人水曜どうでしょう」状態。どれだけバスが好きなんだ。というか、これはさすがに若者でもキツい。

4月28日 夜行バス泊 4月29日 実家泊 4月30日 夜行バス泊 5月01日 夜行バス泊 そして今日長崎、ここから3泊4日の旅。家の布団ではぜんぜん眠れない日々。

きっと、隠れキリシタンの弾圧に思いを馳せ、自らもその苦しみを少しでも追体験しようとしているに違いない。そういうことにしておこう。

ちなみに蛋白質と合流したら、案の定というかなんというか、彼の目の下が若干黒ずんでいた。ああ、クマが出来る一歩手前じゃないか。旅の初日なのにアンタどうなってるんだ。しかし本人は「シャワーを浴びてすっきりした」と余裕の発言だった。顔は疲れていたけど。

10:17

長崎駅はJR長崎本線の終着駅だ。レールはどん詰まりになっていて、旅情を感じる。

高校の修学旅行の際、この駅前で福砂屋のカステラを買った記憶がある。バスガイドさんに「どこのカステラがおいしいんですか?」と聞いたら、「福砂屋だ」と教えてくれたからだ。カステラといえば文明堂しか知らなかった僕にとっては初耳のメーカーで、なんだか通な商品を買った気になって高揚したものだ。

その福砂屋は当然今でも長崎駅前のビルに入っているのだけど、四半世紀も前のことなので全く様子が変わってしまっていた。といっても、そもそもぜんぜん当時のことを覚えていない。

今回の旅は、「修学旅行に行った場所を巡り、当時の記憶を呼び起こす」という目的もある。実はアワレみ隊、昨年秋に奈良界隈の旅を行っている。僕は都合がつかず不参加だったのだけど、ばばろあ、蛋白質、しぶちょおが「中学校の修学旅行の地・奈良」を探検した。今回はその第二弾、という位置づけだ。

「でも、そもそもどこのホテルに泊まったかさえ、覚えていないんだが」

「わしも」

「わしも」

全員一致して、宿泊したホテルさえ覚えていなかった。どのあたりにホテルがあったか、ということも記憶が曖昧だ。駅前だったような気がするけど、その程度の記憶では、「当時泊まった宿」の確定は無理だった。

修学旅行のお約束といえば、消灯時間以降に繰り広げられる、「夜更かしをする生徒 VS 見回り先生」の構図だ。悪事が見つかった生徒が廊下に正座させられている、なんて姿は風物詩ともいえるレベルだ。

一方僕がいた班はというと、僕の発案により「先生の裏をかくぞ!」と早々に就寝していた。22時前にはきっちり明かりを消し、本当に寝た。・・・そのかわり、深夜2時に起き出し、そこから朝までカードゲームやボードゲームをやっていた。朝6時過ぎ、起床時間になって「先生が来るぞ!」の声であわててゲームを片付ける、という日々だった。

そういう記憶は残っているものの、後の記憶は相当曖昧だ。前日雲仙から移動してきた我々は、長崎で半日の班ごと自由行動が付与されていた。そこで、中華街で昼メシを食べ、グラバー邸やオランダ坂に行ったのは覚えている。浦上天主堂とか平和記念公園には行っていないし、出島跡にも行った記憶はない。何をやっていたんだろう??

久しぶりの長崎散歩で記憶がフラッシュバックしてくれるといいな、と思っている。さてどうなるか。

10:30

ばばろあの車は、まず今晩の宿の提携駐車場に向かった。いったん車を停め、そこからいろいろ歩いて見て回ろう、という段取りだ。本日のメインイベント、「軍艦島上陸ツアー」は14時から3時間で、それまで3時間ちょっとの時間がある。

駐車場の前には、情報密度がやたらと多い通りがあった。電柱と電線が多いのに加え、飲み屋を中心としたお店の看板が連なっているからだ。

このあたり、夜歩くと風情がありそうだ。

東京にはこういう風景、減った気がする。東京の繁華街だと、雑居ビルとして天高くそびえてしまうからだ。このように「3階建て程度の建物が連なる飲み屋エリア」って、案外少ないのではないか。思わずものめずらしくてきょろきょろしてしまった。

「おい蛋白質、これも教会か?」

「ちゃうわ!『スナック』って書いてあろうが」

「そうなのか。でもこういう名前がつくのは長崎ならでは、なのかな?」

「さすがにそれはないと思うけどねぇ・・・」

ちなみにマリア様信仰があるのはキリスト教の中でもカソリックの特徴だ。プロテスタントにはその考えはない。あくまでもキリストだけを信仰するという考え方らしい。

「おかしいじゃないか、三位一体説で父と子と精霊は一体である、というのはともかくとして、マリア様を信仰する根拠はなんだ?神様なのか、あの人も」

「いや、マリア様はこちらの言葉を神に『取次ぎ』してくれる、とされているんだよ」

「ええ?取次ぎ?なんだそれは、口利きみたいなものか」

たとえが下品だな、と自分でも思うが、「取次ぎ」という概念は予想外だった。どうやら、自分の祈りをマリア様が一緒になって祈ってくれる、みたいな意味合いもあるようだ。

だから、日本の仏教のように、大日如来とか薬師如来とか、いろいろな仏様がいて、それぞれ信仰対象となるというのとは違うっぽい。マリア様は畏敬の対象ではあるけど、信仰の対象というわけではない、という理解でよいのだろうか。

「このお店の中に入ると、生きたマリア様が出迎えてくれるんだろうな」

とかいろいろ思いついたことがあったけど、口にはしなかった。信仰と絡む話なので、あんまり茶化していい話題ではない。

この日の宿泊先、「ホテルマリンワールド」。

名前からして、海沿いにあってヨットハーバー併設、というリゾートホテルを想像していた。しかし、場所は内陸だし、リゾートホテルとも違う。

出島跡からさほど遠くない場所にあるので、昔はここも海だった・・・その頃からある宿に違いない・・・とか妄想たくましくしたけど、別にどうでもいいか。

ホテルは丘の中腹にあり、駐車場があるところからはエレベーターでいったん5階まで上がる必要がある。5階がフロントで、そこから上がホテルだ。

天窓、ギリシア建築風の柱といった装飾が施された廊下を歩く。景気が良かった昭和時代に建てられたのかな?と思っていたが、開業したのは2012年だという。えっ?まだ5年しか経っていないの?

それにしてはずいぶん味わい深いんだけど、昭和回顧趣味だろうか?

10:37

確かに、フロントに行ってみると壁やらカウンターが新しい。年季が入っくすんだ感じのホテルとはぜんぜん違う。新しい、というのは本当らしい。

その割には、なんだろうこの貫禄は?

・・・調べてみた。僕、我慢するのが苦手なので。調べちゃった。

この建物、昔は「マリンワールドビル」という雑居ビルで、なんと100店舗以上もの飲食店が入居していたんだそうだ。マジか!この巨大ビルが雑居ビルだったの?そりゃあすげえ。外観では、最初っからホテル用に作られたとしか思えないのに。

で、テナントが減っていき、空部屋が目立ってきたので、中華系資本が建物を買い取ってホテルにリニューアルしたんだそうだ。へー、びっくりだ。それでホテルの開業が2012年、ということなんだな。なので建物自体はもっと古い。

それにしても、長崎って景気がすげー良かったんだろうな。100店舗以上入居できる巨大雑居ビルが丘の上におっ建ってしまうくらいなんだから。三菱重工の造船マンなんかが夜な夜な飲み歩いていたのだろうか?

10:47

荷物をフロントで預かってもらい、身軽になった我々は町歩きを開始した。

歩き始めてまもなく、病院が見えてきた。何の変哲もない病院なのだけど、なんだかちょっと違和感を感じる。気のせいだろうか。

蛋白質が、

「これ。ほら、『十』の字がちょっとヘンだと思わん?」

と言う。言われてみれば確かにそうだ、なんだかバランスが悪い。横棒の位置が上にずり上がっている感じ。

「あ!そうか、これって十字架なのかな」

「ここの病院、キリスト教系なのかもしれんねえ」

なるほど、面白いな。

10:48

「やや!ここにも十字架が!これもキリスト教系か?」

「違う違う、十八銀行っていったら明治時代からある銀行だぞ。さすがにこれはキリスト教ではないぞ」

「紛らわしいな」

「どこも紛らわしくないだろ」

「グンニーモ?」

「んぶんぶ」

折角だから、「営業中」と縦書きされた札も、「中業営」としてほしかった。

「自動車の車体に、逆向きで会社名を書くってのは今でも時々みかけるけど、喫茶店でこれって意味があるのか?」

「レトロ感があるんだろ」

「んぶんぶ、が?」

「グンニーモ、いいじゃないか」

10:52

「蛋白質、これは教会か?」

歩いている途中で見つけた、重厚な建物。

「いや・・・さすがにこれは違うと思う。教会らしさがない」

「じゃあなんだろう?こんな大げさな建物、教会くらいしか思いつかないんだが」

遠巻きに眺めていたら、蛋白質が「あっ!」と叫んだ。

「あのシャッターの上に赤いランプがある!これ、消防署だ」

「えええ?これが消防署?なんでこんなに大げさなんだ」

あとで知ったが、正確にいうとここは新地用水ポンプ場、という場所だった。

さすがに長崎とはいえども、ちょっと歩いただけで教会に行き着く、というほどではない。

10:58

オランダ坂にやってきた。

石畳の風情がある、長崎を代表する観光地のひとつ。急な坂だけど、歩くのに難儀するというほどではない。

「高校時代ここを歩いたはずなんじゃけど、全く覚えとらんねえ」

うん、確かにオランダ坂を訪れたのは全員共通の認識なんだけど、たぶんいろいろな観光地巡りの途中の「通過点」扱いで、大して思いいれもなかったのだろう。

確かに、「風情」なんて言葉を臆面なく言えるようになったのって、30歳を過ぎてからだと思う。10代の洟垂れ小僧の分際で、この坂のよさは理解できなくて当然だ。「単なる坂」にしか思っていなかったと思う、当時は。

オランダ坂を上ったところに、洋館が建っていた。「東山手十二番館」というらしい。「ほほう」と唸りながら遠巻きに眺めていたが、入場無料ということだったので中に入ってみることにした。

これから3泊4日の長丁場だ。初日午前の今から、あちこちの観光地で入場料・入館料を払っていたら、いくらお金があっても足りない。最初はどうしても慎重になる。

11:00

十二番館からオランダ坂の先を見たところ。

正面左の丘にある白い建物に、聖火台のようなものが見える。避雷針にしては変な形だ。

「なんだかあの塔、途中で折れているように見えるな」

「白いし、観音様かな?ナントカ大観音って名前の像が日本のあちこちにあるよな」

「ああ!マリア様だ!あれはマリア像だ」

蛋白質がぽんと手を打つ。えっ、あんなところにマリア様?

確かによーく見ると、それがうつむき加減のマリア様だということがわかった。いや、でもまだ観音様という可能性も捨てきれないぞ。

その疑問に白黒はっきりつけたのが、この建物が「海星学園」という学校であったということ。蛋白質はそれを知りにっこりと微笑み、「ほらみてみぃ」と言う。

「海星、ってマリア様のことなんよ」

えええ?そうなの?どういうことだ。

「航海中における海の星のように、我々を導いて下さるマリア様、という意味でね」

ということはあの学校は女子高なのだろうか、と思ったが、男女共学だった。あれっ、そういうものか。でも、運営母体は「マリア会」で、まさに学校の名前どおりだった。

11:03

長崎はアップダウンが激しい町だ。山が迫っていて平野部が狭く、しかも発達した尾根が長く伸びている。お陰で道路が複雑に入り組み、町がややこしいことになっている。

地図をみただけでは直感的によくわからない。だからこそ、町歩き好きにはたまらないエリアだと思う。歩けば歩くほど、いろいろな発見があるだろう。

今いる東山手十二番館やこれから訪れるグラバー邸といった洋館は、見晴らしの良い丘の上にある。

「武器を売って儲けた人たちはこうやって人々を見下ろしていたんだよ」

と言いながらここからの景色を眺めていたら、自分も悪人になった気になる。

一方蛋白質はというと、現在地が把握出来ず四苦八苦していた。手元のスマホで地図を表示させ、「ええと、南があっち・・・」

ばばろあが即座に「ちゃう。こっち」と違う方向を指さす。蛋白質は、「ええと、あれがコレだから」と言いながら、スマホをぐるぐると回し始めた。

「えっ、蛋白質って地図を読むとき、地図を回す人だったの?」

「そう。最近特にわかりにくくなってきて」

「まだボケる歳じゃあるまいに。東西南北の絶対感覚がないのか」

「それがないんよ~」

と苦笑しながら、スマホの向きを変えながら確認していた。結構大変そうだ。端から見ていて「スマート」、ではない。

この後我々はグラバー邸を目指し、その後山を下って大浦天主堂に行く段取りになっていた。見晴らしの良いこの地から、場所を目視確認しておく。

「案外距離あるな?どうしたもんかな」

この後の時間が気になるばばろあが、やきもきする。

「大浦天主堂、行ってる暇がないかもしれんで?ここからグラバー邸までここを下って谷に下りて、そこから向こうの山の上までいかにゃならんのよ」

確かに遠い気がするけど、ここからタクるわけにもいかない。

「まあいいか、最悪大浦天主堂からタクシー捕まえれば軍艦島ツアーの乗り場にはすぐ行けるだろ」

ばばろあは頭の中で素早くシミュレーションをする。一方の蛋白質は、相変わらず場所の特定に苦戦中。

「おい蛋白質見えるか正面の建物が。どうもトンガリ屋根が2つ見えるんだが、あのどっちかが大浦天主堂だと思うんだよ」

「どれが?」

「ほら、正面に」

「えーと」

「いや、スマホ見るんじゃなくて、まず目の前の光景をだな」

ばばろあが蛋白質を熱血指導中。

「それにしても不思議だな、なんでトンガリ屋根が二つもあるんだ?」

しかも、そのうち一つは、なにやら巨大な入母屋造りの和風建築にくっついているように見える。なんだあれ。和洋折衷か。

そこでようやく蛋白質のスマホが役に立ったのだが、どうやら正面に見えるトンガリが大浦天主堂で、その手前にたまたまお寺があるのだった。重なって見えるだけで、場所はちょっと離れていた。さすがに「一階はお寺、二階は教会」なんて建物は長崎とはいえ存在しないだろう。

そしてもう一つのトンガリは、大浦天主堂すぐ近くにある「大浦教会」なんだという。え?教会って隣接するような場所にあるものなのか?宗派が違うのだろうか。

11:14

なにやらオランダ坂は若い女性の往来が多い。インスタ映えするので撮影に来た観光客です、というわけではなさそうだ。見ると、オランダ坂の脇に女子大学があった。そこの学生さんたちだった。

「活水女子大学」という名前で、なんだか不思議なネーミングだ。それもそのはず、「活水」とはヨハネによる福音書4章10節にある

イエスは答えて言われた、「もしあなたが神の賜物のことを知り、また、『水を飲ませてくれ』と言った者が、だれであるか知っていたならば、あなたの方から願い出て、その人から生ける水をもらったことであろう」。

を由来としているからだ。へええ、ここにもキリスト教。長崎にいると、本当にいたるところがキリスト教だ。キリスト教のテーマパークのようだ。

洋館を見ながら、先に進んでいく。このあたりは洋館が多い。

11:33

オランダ坂をそのまま進み、いったん谷に下りる。

途中、「東山手洋風住居群」という場所があり、洋館がまるで一戸建て分譲団地のように並んでいるのを見学したりした。住居群から坂の下を見下ろすと、そこには明るい色をした屋根の孔子廟。もう、何がなんだかごちゃ混ぜだ。さらにはキリスト教文化があちこちに息づいているわけで、とても面白い。

谷を下りたところには、路面電車の電停があった。石橋、という名前らしい。ちょうどここが終点になっていて、線路がぶっつりと途切れていた。

「線路の終点って、ロマンだよな」

心底そう思うのだが、この考えに賛同してくれる人ってどれだけいるだろうか?

さっき、JR長崎駅でまさに線路の突き当たりを見たばっかりなので、今日はなんだかロマンが満ちあふれている。ロマンポルノだ。いや、全然違うけど。どさくさに紛れて何を言い出すんだキミは。

11:35

グラバー邸がある山にはここから取り付くことになるのだけど、遠方からも目立つ怪しいアーチ状の建物が見えていた。どうやらここにはエスカレーターか何かが備わっていて、階段をヒイヒイ言わなくてもスイーっと上に行けてしまうらしい。すげー。

その途中ループ橋のようなものがあるが、あれは歩道らしい。車いすの人向けに、バリアフリーで上まで登れます・・・というわけではなさそうで、おそらく展望台的な意味合いの方が強いんだと思う。推測だけど。

おう、「グラーバースカイロード」という名前なんだな、ここ。

グラバー園までこれでぐいーっと行ける。あれ?斜行エレベーターなの?これ。それは随分お金をかけたものだ。

「一体いくらかかるんだろう」

と思いながらエレベーターホールまで行ってみたが、料金所は存在しなかった。なんと、無料らしい。

「すげえな、無料かよ」

「無料にでもせにゃ、観光客は山の上まで登ってこないんじゃろ」

「そうか、で、エレベーターで客を引き上げてから、グラバー邸のところで入場料をいただいてペイ、という仕組みか」

エレベーターは1基しかない。なので、既に出払っている場合、戻ってくるまでに随分と時間がかかる。これ、観光客が多い時期なんて長蛇の列ができるんじゃあるまいか?「混んでいるから、歩いて階段を登ろう」と気持ちには今更なれない距離と斜度なので、ひたすら待ち続けるしかない。

さすが斜行エレベーター。矢印表示が「上」と「下」ではなく、「左斜め上」と「右斜め下」だった。

「この山は5階建てなんだな」

「まさか途中で下りられるわけないよな?」

「途中で下りてどうすんだよ」

しばらく待って、ようやくエレベーターに乗車。エレベーターはさほど大きくないので、こりゃあ混むときは混むぞ。GWみたいな時は。って、あれ?今ちょうどGWか。その割にはさほど混んではいない。平日だからだろうか。

エレベーターには円い窓がついていて、そこから潜水艦に搭乗している気分になりながら外を眺めることができる。

外では、階段で頑張ってはみたものの、途中で力尽きて苦笑いをしている人を何人か見かけた。頑張れ、頑張れ。僕らはお先に失礼しますけれど。

11:42

グラバースカイロードを上りきったところ。

やあ、一気に開放感ある景色になった。

というかなんだこりゃ。まるで平野がごとく、山の斜面であるべきところに建物がびっしり植わっているぞ。

「長崎は坂の町」とは聞いていたけど、確かにこりゃあ・・・凄すぎる。

ここまでミッチミチに家が詰まっているということは、コイツァものすごい人口が住んでいるに違いない。軍艦島どころの騒ぎじゃない人口密度に違いない。

・・・えっ?長崎市の人口、42万人?あれ、思ったより少なかった。ここまで斜面を切り開くフロンティアスピリットがあるくらいだから、よっぽど土地が足りないのだろうけど。恐らく、単に「平野がほとんどないから、斜面に住まざるをえない」というだけなんだろう。

11:45

大浦天主堂が眼下に見える。まってろ、あとで行くぞ。

「こりゃあもうタクシーで軍艦島ツアーのところに行くしかないな、昼飯は手続きを終えてからだ。場合によっちゃあ、昼飯抜きじゃね」

ばばろあが時計を気にする。あれっ、気がついたらもう正午近い。13時20分までに受付をしておく必要があるので、あと1時間半くらいだ。確かにこれからおちおちメシを食べてる場合じゃ、なさそうだ。

11:46

グラバー園入口。グラバー邸を始めとし、いろいろな洋館があるこの丘広範囲を「グラバー園」とし、公園として整備していた。・・・有料で。

ああそりゃそうだよね有料だよねと。

グラバー園、修学旅行のときも訪れたはずだけど、どうだっけなぁ?お金を払った記憶はないので、ここの入園は学校が払ったんだと思う。自由行動で各自自腹だったら、多分訪れていないと思う。

だって、現に40歳を過ぎた「遅すぎた青年」たちが、

「うお、有料だぞ、どうする?」

なんて顔を見合わせているくらいで。

一方ばばろあはというと、カネを払って当たり前だろ、とばかりにぐいぐいと中へと入っていった。かっけー。僕も入園料610円にビビらない大人に早くなりたいです。

お金を払って中に入る。

「素晴らしいな、鯉が泳ぐ池があるよ」

お金を払った以上、最大限楽しまないといけない。なので、どうでもいい「鯉」に驚いたり褒めたりしてみる。こういう意地は、本当に人生の中で本当にエネルギーを使う。やめとけ。

山の斜面にぽつぽつと建物が点在するグラバー園だが、その最上部にあるのが「旧三菱第2ドックハウス」だった。

「見ろ!グラバーよりも、最後は三菱の方が偉かった、というわけか!」

と思ったが、この建物はその名前のとおり三菱造船のドック脇にあった船員宿舎を、ここに移築したものだった。元からあったわけじゃない。

久しぶりに3人揃っての写真。

赤の他人からしたら、「いい歳こいたオッサンの写真」に過ぎないだろうが、僕らからしたら30年来の親友。オッサン化していくのも、お互い平等な「進化」であると思いつつ、その進化論を記録として留めておく。

11:59

グラバー園の中に、「祈りの泉」という場所があった。

山の斜面を石組みで整地し細工を施し、水が壁面を伝わるようにしてある。

「どうだ蛋白質、祈りを見事に表現していると思わないか?」

「うーん、どこがだろう?」

蛋白質が唸り声を上げながら、解説と泉とを見比べている。

「隠れキリシタンの苦悩と救いがテーマだぞ。まさに今回の旅で蛋白質が学びたかったことズバリじゃないか」

「いや、そうかもしれないけど、さすがにこれでは」

「祭壇下部の荒々しい陶板は地下に隠れた信者の厳しさを象徴します、って書いてあるよ」

「そんなの、作者がそう思ったならそうなのかとしか・・・」

「まざまざと見ちゃダメだ、感じるんだ」

さすがに信者である蛋白質であっても、「なるほど!それはごもっともだ!すげえ!ジーザス!」みたいに手を叩くことはなかった。まあ、そりゃそうか。彼は「敬虔」ではあるけれど、「盲信」しているわけではないので。

12:01

旧リンガー邸。

このグラバー園には、グラバー邸のほかにリンガー邸、ウォーカー邸、オルト邸といった外国人さんたちの洋館がある。

「このあたりは西洋人に人気の高級住宅地だったのかな?」と思ったが、単にグラバー園を整備するにあたって移築してきたということだった。

リンガー、というからには、長崎ちゃんぽんでおなじみの「リンガーハット」と関係があるのだろうか?リンガーさんの帽子、という意味に違いない!

・・・まじか?今適当に言っただろ、お前。正直に言え。

はい。適当でした。

でも半分は当たっていたのでびっくり。リンガーハット社のオフィシャルサイトで確認したら、長崎を代表する大商人であるリンガーさんの名前にあやかったんだという。でも待ってくれよ、リンガーさんの肖像写真を見ると、全部つるっパゲ丸出しなんですが。帽子、かぶってないんですが。

これが大いなる誤解で、「ハット」というのは「小さな家」という意味なんだそうで、「リンガーさんの小さな家」が「リンガーハット」の由来だという。へー。

あれ?ということは、宅配ピザチェーンの「ピザハット」というのは、ピザの小さな家ってことだろうか?いや、あれは違うな、ロゴマークに帽子の絵が描いてあったはずだ。じゃあ、江戸幕府が制定した「ブケショハット」は?・・・違う違う、それは「武家諸法度」だ。

12:04

入園した時にもらった、「これでキミもグラバーさんになれる紙」を顔につけ、記念撮影。最近はいろいろ考えているものだねえ。こういう「SNS映えするもの」を入場券と一緒に渡すあたり、時代の流れに沿っている。

12:06

旧オルト住宅。お茶の輸出で財を成したイギリス人、オルトさんの家。

この界隈に移築している家は、開国とともに来日して成功した人のものなのでいちいち立派で、デカい。感覚が麻痺してしまう。

入口のところに青いTシャツのばばろあが立っているが、それと比べてこのひさしの位置の高いことよ。

当時の日本で「豪商の家」といっても、天井の位置がここまで高いというのはあまり見たことがない。当時の日本じゃ、お寺くらいじゃないか?こんなに高いひさしは。

なんて無駄な作りなんだこの家は!?と当時の人はビックリしたにちがいない。

12:10

おっと、今度は21世紀の僕らがビックリする番だ。「西洋料理発祥の地」という看板が出ているぞ。

「あれ?西洋料理発祥の地って・・・山猫軒じゃなかったっけ?」

随分記憶が混同している。「山猫軒」というのは、宮沢賢治「注文の多い料理店」に出てくるお店の名前だ。あれも確かに洋食屋だけど。

日本人初の西洋料理コック、草野丈吉のレストラン「自由亭」を移築したものだそうだ。今は2階が喫茶店になっている。

当時の西洋料理ってどうなっていたんだろう。調味料もなけりゃ、肉もなかなか手に入らない。だいたい、胡椒で肉を味付けました、っていうだけでも調味料慣れしていない日本人は「うわっ、なんだこれは!スパイシー!」と叫んだかもしれない。いや、さすがに「スパイシー!」とは言わないとは思うけど。

「隠し味に味噌を使っています」くらいの裏技はやっていそうな気がするけど、どうなんだろう?むしろその最初期だからこそ、愚直なまでにオリジナルな西洋料理を出していたかもしれないし、よくわからない。

どんどん階段を下っていく。

最初に一番高いところからスタートしているので、下りていく一方で楽だ。これ、逆方向からやってくる人は大変だ。お年寄りには酷な観光地といえる。金比羅さんに詣でるようなものだ。

と思ったら、ちゃんと動く歩道が別の場所に完備されていた。そりゃそうなるよな。

12:11

これが旧グラバー住宅。

ベタベタな観光地なので、建物そのもののうんちくは割愛。

アワレみ隊メンバー同士の性格や立ち位置がよくわかる構図の写真。

ばばろあはこういうとき、常にぐいぐい前へ進んでいく。後ろを振り向かないし、躊躇はしない。蛋白質はその後に続く。そして最後に僕は全員の顔色をうかがいつつ、カメラを手に最後尾を勤めている。

旧グラバー住宅の中に、「150年前の西洋料理」という紹介があった。先ほどの山猫亭・・・じゃなかった、自由亭で扱っていたような食べ物がこれ、というわけだ。

「なんか茶色いな」

「ああ、全体的に茶色い」

「豪華!・・・と一瞬思ったけど、どうなのこれ」

三人揃って、人様の料理に難癖を付ける。すいません、そんなことをやっちゃあいけないんでしょうけど。

「お皿が素っ気ない、というのが当時の限界なんだろうな」

「一人一つずつ、吸い物椀みたいなのがあるんだな。和風の器だけど、下が洋風でチャンポンになってる」

「で、あのフタをとると中から茶碗蒸しが出てくるのだろうか?」

いちいち興味津々だ。

茶色い料理その1。

「タルトみたいなのがあるけど、色が悪いな。これはリアルにこんな料理だったのか、それとも食品サンプルが劣化してこういう色になってしまったのか」

解説を見ると、「かぼちゃやにんじんを使ったタルト」なんだそうだ。なるほど、カボチャではこういう色になるだろう。当時の、苦心して料理を作っていた様がまざまざと想像できる。

その奥には「ラーグー」、多分今で言うところの「ラグー(煮込み料理)」がある。鳥、椎茸、葱を煮込んだものだそうだ。西洋料理で「椎茸」って食べるんだっけ?東洋独特のキノコだと思っていたけど。これも、食材がないから「ジャパニーズポルチーニ茸」とかなんとか思い込んで、なんとか作ったに違いない。涙ぐましい。

「こんな料理って、日頃から食べてたのかな」

「さすがに毎日は無理だろ」

「だよなあ、そもそもご飯もパンもないぞ、このテーブルには」

ばばろあとひそひそ話をする。

こういう料理を食べながら、ワインをぐいぐい飲んで過ごしていたのだろうか。体を悪くしてしまいそうだ。もっと野菜を食べなさい、と思うけど、どうなんだろう?大根とかサツマイモを食べたいと当時の西洋人は思っただろうか?

グラバー住宅の玄関から、長崎湾を眺める。いい景色だ。

12:24

展望台には、双眼鏡が設置されていた。それを見た蛋白質、

「おお!双眼鏡があるぞ!折角だからね、旅のお約束だからね、これはやっておかんと」

ととても喜んでいる。

「100円玉、入れるところがあるはずなんだよね。あれ・・・?あ、あったあったこれだ」

100円玉投入口を発見して蛋白質はむしろ「我が意を得たり」と目を輝かしている。そして財布をまさぐり、100円玉を探し出した。

「え、100円入れるの?」

「お約束はやっておかんと」

ばばろあと僕は顔を見合わせる。「100円取るのか!相変わらず観光地はいい商売やってるよなあ」と苦笑しながらスルーするのがこの展望台双眼鏡のお約束だと思っていたのだけど、むしろ「100円払うというお約束」を喜んでいる人が身近にいたとは。

「どうだ、見えるか?」

「うお、何か目の前に邪魔する物が!」

「おっさんおっさん、やめとけ。わずかな時間しかないんじゃけえ、邪魔したら可哀想じゃろうが」

僕が双眼鏡の前に立ちふさがるという「お約束」をやって、ばばろあからたしなめられた。

グラバー園の展望台正面には、三菱重工の造船所があり、護衛艦が二艘停泊していた。

一方の蛋白質はというと、たまたま僕が遠い山の上に仏舎利塔らしきものを見つけたので、その捜索に気を取られていた。

「蛋白質、あの山の上に白いものが見えるんだよ」

「どれ?・・・よくわからん。ええと、もっとこっち?」

「そっち。あんなところに白い人工物があるといえば、仏舎利塔なのかなあ?と思うんだけど、確認できるか?」

「どれだろう・・・」

しばらく探す蛋白質。

「ああ、あったあった。あれはなんだ、仏様がいるぞ?」

「えっ、仏舎利塔に?」

「いるぞ、塔の中にいるのが見える」

とかなんとかやりとりしているうちに、時間がきてしまい双眼鏡停止。

「ああー!」

結局彼は、100円を払ってひたすら仏舎利塔を眺めていたということになってしまった。

グラバー園内

グラバー園内

石を組んだだけのアーチがあって、思わず一同感嘆の声を上げた。石の重みだけでバランスがとれていて、これが接着剤のようなもので固定されているわけではない。長崎の観光名所のひとつ、眼鏡橋と同じつくりだ。近くでみるとすごいものだな。

12:30

グラバー園の出口にあったお土産物屋。

軍艦島Tシャツが売られていた。誰が着るんだよ、これ。そして誰が買うんだよ。「軍艦島!!」なんて書かれているぞ。あと、軍艦島キャップとか、誰が買うんだよ。謎過ぎて、何度も疑問型で文章を書くぞ。ホント。

ただし、右側のTシャツはちょっと欲しくなってしまったのは内緒だ。東海林さだお風の絵で、ちょっと味わいがある。ただし、これを見て「ああ、軍艦島をおもしろおかしく表現したんだね」と気づく人がどれだけいるだろうか?

「変な軍艦巻きだなあ」と思われて終わりな気がする。

グラバー園を出ると、そこは観光客向けのお土産物屋さんが並ぶ通りになっていた。びいどろがたくさん売られていて、ぺこんぺこんと音を立てている。

ここでフラッシュバックした。ああ!そうだ、長崎土産としてびいどろを買って自宅に持ち帰ったぞ!と。

最初は嬉しくて、ついついペコポコ鳴らしていたんだけど、当たり前だけどすぐに飽きた。そんな懐かしい思い出。

ちなみにセットで思い出したのが、雲仙で買ったお土産が「かにみそ」だった。荒波と大きなカニが描かれたパッケージで、大ぶりな容器だったことを覚えている。高校2年生のころなんて、酒のお供になる珍味、「かにみそ」は食べたことがないし見たこともない。しかし、一匹しかわずかしか取れない稀少品であるということは知っていた。

「稀少品のかにみそが、こんなに大きな容器で!しかも安い!」と興奮して買ったっけ。しかし家で開封してみたら、「たっぷりのお味噌と、カニをほぐした身が少々混ざったもの」だったので仰天した。そりゃあ安いわけだ。「カニの味噌」ではなく、「カニ&味噌」だったというわけだ。大人って怖いな、と青年おかでんは思った。

さらについで話をすると、同じく雲仙で買った土産が「湯の花」だったんだけど、見事にこの湯の花で家の浴槽が傷んでしまい、大変気まずい思いをした。温泉成分が強すぎたらしい。雲仙には嫌われているらしい、僕。

12:34

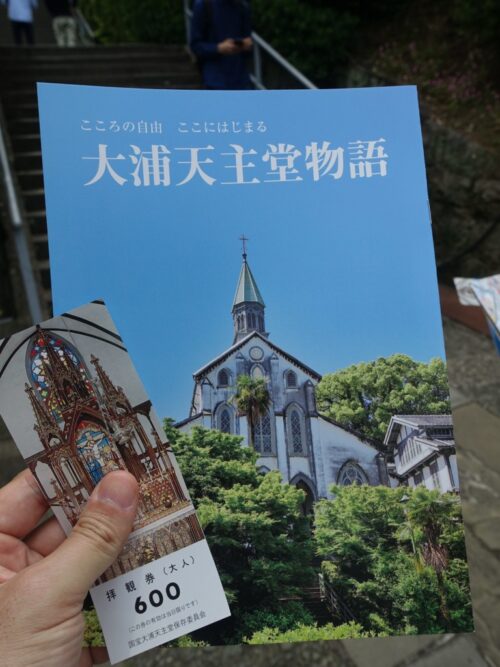

グラバー園を下ったところに、大浦天主堂がそびえていた。

修学旅行の時にグラバー園に行ったのだから、当然ここにも立ち寄ったのだろう。しかし、「立ち寄った」という記憶すら全く残っていない。そうなると、修学旅行って本当に「修学」の意味があったのだろうか?と考えてしまう。同級生との思い出作りにはなったかもしれないけど、肝心のその「思い出」さえ曖昧だし。

つくづく思うのは、こういう旅の記憶ってのはちゃんと記録として残しておくべきだなと。最近はデジタルデータで保存するのは簡単なんだし。

よく、「観光地で写真ばっかり撮っているヤツは馬鹿だ。写真を撮るのに夢中で、それしか目的がない。心にしっかりと刻めばそれでいい」と偉そうに語るヤツがいるけど、僕はそれには反対の立場だ。もちろん言いたい事の本質は全く「その通り!」と思う。でも悲しいかな、人間の記憶ってすごく弱いのよね。すぐに忘れてしまう。しかし、写真があれば記憶を呼び覚ますきっかけになる。

写真を撮ることが目的化してしまうのは良くないと思うけど、記憶の補助として写真を撮るというのは、むしろ賛成だ。僕がこのサイトをやっているのは、まさにそういう「記憶の補助」としての写真を一般公開しているに過ぎない。(なので、決めッ決めの、カッコいい写真というのは全くない。ぱっとカメラを出し、1秒で撮影、1秒でカメラを片付けるという撮り方をしているからだ)

それはともかく、「うおっ」と思わず声を上げてしまったのは、この施設には拝観料がかかるという事実を知ったからだ。しかも、600円。うまいとこ、つくなあ。1,000円だったら諦めるし、300円だったら無条件で払う。でも、600円というのは、「払うか、払うまいか」と悩んだ末ギリギリ払っちゃう値段だ。そういえばさっきのグラバー園もこの値段だったな。

「どうする?入る?」

お互い顔を見合わせる。建物が立派だし、外から眺めるだけでも十分満足度が高い建物だ。中に入っても、所詮は教会なので何十分も滞在できるような場所ではない。

「まあ、折角だからねえ・・・」

結局、「折角だから」という観光地における殺し文句が口から発せられ、中に入ることになった。ホント、観光地っていうのは、この「折角だから」という言葉に感謝しなくてはいけない。

大浦天主堂を下から見上げたところ。金色に「天主堂」とい文字が光る。

「天主、というのはイエス・キリストのこと、でいいのか?」

蛋白質に、念のために聞いておく。

ラテン語の「ゼウス」が日本語で訛って、「天主」になった、というのが正解らしい。つまり、キリスト教における「神」だ。

ええとややこしいな、キリストは神なんだっけどうだっけ。「三位一体」だから、父と子と精霊は一緒?だとすると天主=神=キリスト、ってことか?

やめだやめだ、このあたりは下手な解釈をここで書いても嘘になりそうだ。

「ゼウス」と聞くと、ビックリマンチョコのキャラクター「スーパーゼウス」を条件反射で思い出してしまう。あの素っ頓狂な顔を思い浮かべると、なんだか微笑ましくって敬虔な気持ちにはなれなくなってしまう。

マリア様がお出迎え。そういえば、「白いマリア様」以外を見たことがない。処女懐胎でイエスを産んだ、清廉の象徴ということで「白」を用いているのだろうか?このあたり、蛋白質に聞いておけば良かった。きっと意味があるのだろう。

その点、日本仏教における路傍のお地蔵さんって「灰色」だよな。日々信仰すること自体が大事なのであって、外見の色には拘らなかったのだろう。お地蔵さん一体を立派にすることよりも、ずらっと並べて「数で勝負」っていう節が日本人にはある。

大浦天主堂は、幕末にフランス人宣教師が長崎に駐留するフランス人向けに作った教会だったが、浦上の隠れキリシタン15名がこっそりやってきて、信仰を告白したということで「信徒発見」の地として知られる。日本では禁教令があってキリシタンはもういない、とされていたのに、実は長崎には多くの隠れキリシタンが存在していた!という事実はバチカンまで届き、時の教皇をも喜ばせたという。

「めでたし、めでたし」で話が終わるのかとおもったが、後日談を調べて見るとそうでもなかった。時はまだ禁教令が解除されておらず、このあと浦上の信者たちは弾圧を受け、拷問を受けたという。その数、3,000人以上だというから一体どれだけ「隠れ」てたんだと驚かされる。それだけ信仰というのは深く人間の心に根ざす、ということだ。

天主堂内の写真撮影は禁止。これは国宝の建物だから、というだけでなく、どこの教会も同じ。

かたわらに、マリア像がある。「信徒発見」の際、浦上の隠れキリシタン15名は神父に対し「私の胸、あなたと同じ」と信仰を告白したのち、「サンタ・マリアの御像はどこ?」と尋ねたという。戦時中に被爆しているため傷んではいるけど、その時のマリア像が現存している。

キリスト像を祈らせて欲しいと願ったのではなく、マリア像を望んだというのが興味深い。長年潜伏している間に、信仰の対象がマリア様にシフトしていったのだろうか?神父のような信徒を導く人がいないし、発覚を恐れて聖書の類はほとんどなかっただろう。そもそも識字率が低い当時だと、聖書があったとしても読めない人の方が多い。口伝で江戸時代を乗り切ったのだから、随分オリジナリティのあるキリスト教になっていたのではないかと想像するが、どうなのだろうか。このあたりの話は、当然ながら大浦天主堂のパンフレットには載っていない。

12:42

大浦天主堂を出て、微妙な顔をする僕の顔にすぐ蛋白質が気がついた。

「おかでんも気がついたか。聖体がここにはなかったな」

そう、大浦天主堂には聖体のありかを示す赤いランプが、祭壇には見当たらなかったからだ。

「たぶんここではミサをやっていないと思う。だからすぐ隣にもう一つ、教会があるんじゃないかな」

カソリックにおいてミサを執り行う上では、聖体(てっとり早く言うと、パン)が必須となる。参列した信者に神父が与える,という儀式があるからだ。その聖体を置く場所には、聖体ランプと呼ばれる明かりが24時間灯っていて、ミサが行われていない時に訪れた信者は、このランプに向けて祈りを捧げることになる。

今回の旅で訪れた教会のどこだったか、「信者でない人がミサ中に聖体を受領しないでください」といった注意書きが書いてあった。聖体を頂けるのは、信者に限定される。僕自身何度となくミサに参列したことはあるが、もちろん一度たりとも「聖体」を食べたことはない。間近で見たことさえない。遠くから見る限り、せんべいのような姿形をしていて、いわゆる普通のパンとは違うようだ。

「あのパンは一般でも買うことができるんだよ」

「えっ、そうなの?ご自宅でも聖体を食べることができるのか!」

買わないけど、気になるといえば気になる。

「いや、買えるのは単なるパンだ」

「??」

「聖変化させて、初めて『聖体』になるの。それまではただのパン」

何を言っているのかよくわからなかったのだが、つまり、『聖変化』なるプロセスを経て、「ただのパン」はイエス・キリストの体と同一になるということらしい。キリスト教信者において、この「聖変化」したパンは既にパンではなく、主の肉体そのもの、ということになる。「主の体という概念」というなまっちょろい話ではない。「そのもの」だ。

なるほど、そりゃそうだ、キリスト教の信者さんだって普段からパンを食べる。それは「単なるパン」だ。聖体というのは、全く違うものだということだ。

こうなると、ミサが執り行われる教会にも行ってみたくなった。大浦天主堂のすぐ向かいにある教会にも行ってみた。こちらは「カソリック大浦教会」という。

「一階に土産物屋がテナントで入ってるぞ?」

観光地らしい俗っぽさもある。

「ああ、ほら、これこれ!」

蛋白質がにっこり微笑んで振り返る。彼が指さす先には、教会の掲示版があった。ミサのお知らせなどが貼ってあった。

「教会といえばこれなんだよ。必ずこういうのが入口のところにある」

それにしても、人の気配がない。こちらは観光地ではないからだ。れっきとした、信者のための施設。入って大丈夫だろうか。

「大丈夫、教会は原則いつでもオープンだから」

信者である蛋白質がいるから心強い。はっきりいって僕とばばろあは「観光」だけど、蛋白質はれっきとした「信仰」だからだ。

珍しく彼が率先して中に入っていき、居合わせた教会の方に確認をとっていた。オッケー、とのことで中に入らせてもらう。

広いお堂の中で、静かな時間を過ごす。蛋白質は最前列までいき、黙想をしていた。

教会を出てきて、蛋白質が晴れやかな顔をしている。

「お祈りができて良かった」

そうか、それは良かった。ここ数日、夜行バスの連続で心も体も休まるときがなかっただろうから。

12:49

「それはそうと、急がんと」

ばあろあが時計をちらっと見る。軍艦島上陸ツアーの出航は14時。メシ喰って、ツアーの手続きを行って・・・という時間を考えると、もう余裕がない。

「路面電車で移動しようかと思ったけど、こりゃタクシーだな。割り勘にすれば大してかからんじゃろ。いったんツアーの手続きを済ませてから、残りの時間でメシを喰おう」

御意。では車が走る通りに出よう。

道中、ビルの向こう側へ突っ切れる、トンネルのような通路があった。その通路には「真言宗大谷派 妙行寺」と書いてある。どうやら、このビルの向こう側にお寺があるらしい。

「ああ!思い出した。さっきオランダ坂のところで見た、入母屋造りのデカい建物ってこのお寺だったんだ!」

ビルの中に参道があるって、斬新だな。

車の通りに向かう道。観光客が大浦天主堂とグラバー園に向かう際の目抜き通りということになる。

左の建物がカソリック大浦教会。カソリックの教会で、一階部分にテナントが入っているという作りのものは初めて見たので驚いた。

12:51

「おう、なんだこれは」

看板にマリア様の絵が描かれているな、と思って読んでみたら、

「フランスよりルルドの水 届いております」

と書いてあった。

ルルド、といえば難病も治るとされるわき水が出る場所だ。カソリックの巡礼地として世界的に名高い。

・・・が、その水をこうやって日本でも買えるのか。

「これってご利益、あるのか?現地に行ってこそナンボじゃないの?」

「うーん」

蛋白質はそれ以上語ろうとはしなかった。

というか、「ご利益」という言葉を使う時点で、キリスト教的ではないものの考え方だな。

12:57

車道に出たらすぐにタクシーが見つかったので、軍艦島ツアーの受付までダイレクトに運んでもらった。わずか5分。あっという間だ。

道中、運転手さんに「どうです?GWの景気は」と聞くと、「あんまりですねえ」とのこと。まあ、この手の話題を運転手さんに振ってみて、「もう、ウハウハっすよ!」と答えた例は一度もない。バブル期でもない限り、常に「微妙な景況感」というのがタクシー業界の常なのだろうか。

長崎から出る軍艦島のツアーは、4つの会社が実施している。それぞれ特徴があるので、どれが良いのか見比べてみるといい。個人ブログなどでも、4つのツアーを徹底比較しているサイトがある。ただし、世界遺産であるということもあり大変な人気だ。現実的には「空席があって、予約が取れるツアーに参加」ということになるだろう。

4つのツアーはそれぞれ発着場も集合場所も違う。間違った場所に行ってしまい、慌てることがないように気をつけないといけない。タクシーで行き先を指示した際も、正しく場所が伝わるように気をつけた。

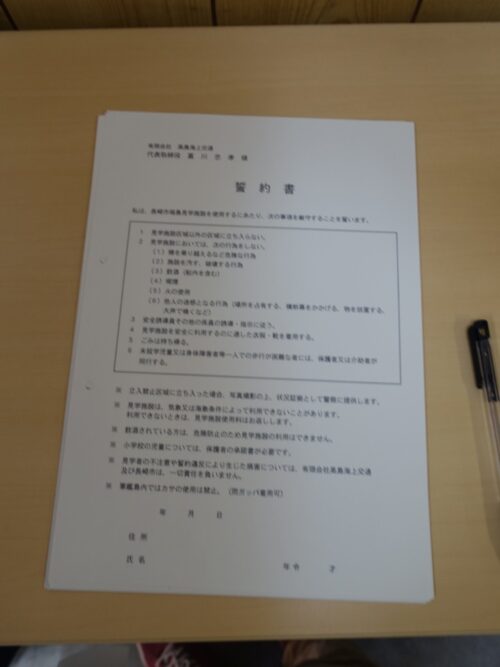

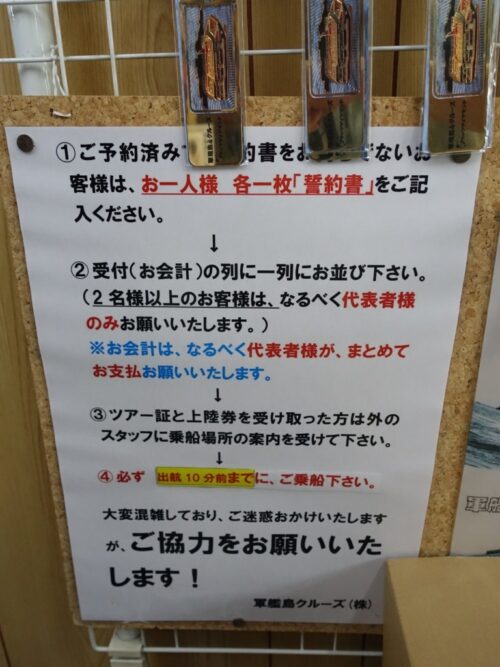

今回利用する「軍艦島上陸クルーズ」は、1日2回のツアーを実施している。午後は14時出航なのだけど、受け付け開始は13時からだ。ツアー参加にあたっては誓約書を書かなければならないので、自宅で誓約書をプリントアウトしていない人は、13時20分までに受付を済ませるように・・・と指示を受けていた。誓約書準備済みの人は、13時40分までに受付だったと思う。

13時前に受付場所である事務所に入ろうとしたら、「受付はまだはじまっていないので、外で待っていてくれ」と指示された。しかも、壁沿いに一列に並ぶようにと言われた。細かいな、と思ったが、その理由はすぐにわかった。

まだ出航前だというのに、どんどん人がやってくる。うお、我々はたまたま早く到着しちゃっただけだけど、確信犯的に早く来る人もいるのか。

待っている間、クルーズの航路を示す地図を確認しておく。

軍艦島、というのは長崎市街からはけっこう離れている。長崎からツアー各社が就航しているのは、単に観光客の利便性を考慮しているからで、軍艦島から近いから、というわけではない。

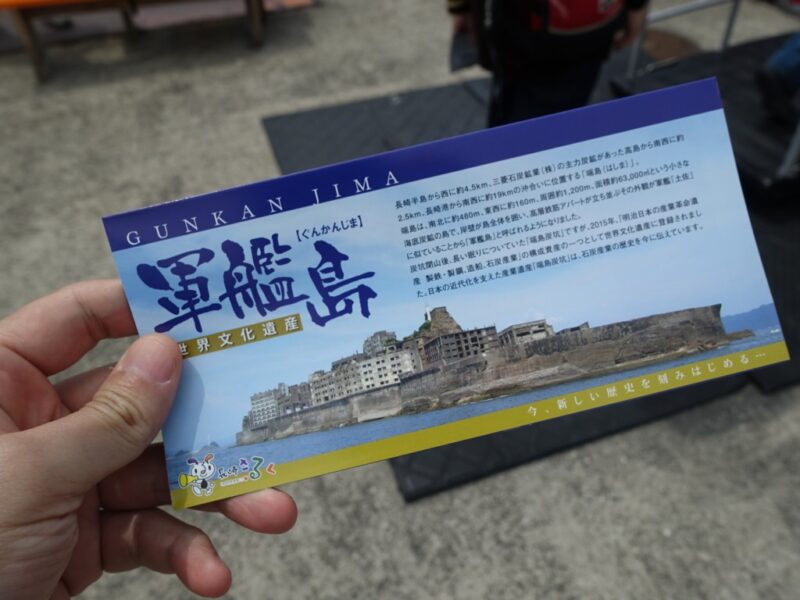

湾の最奥にある長崎港から出港し、伊王島の横をすり抜け外海に出て、いったん軍艦島の手前にある「高島」に立ち寄る。ここも軍艦島同様、炭鉱の島だった場所で、炭鉱資料館が存在する。そこで炭鉱について学んだあと、軍艦島へ。このツアーでは実際に島に上陸することができる。そして長崎へと戻る、という3時間コースだ。

以前の軍艦島は一般人立ち入り禁止だった。しかし最近は、観光客が安全に歩ける歩道が島の一部に整備され、公認ツアー参加者に限り上陸が認められている。それでも一日あたりの上陸人数制限があるはずだ。軍艦島に上陸できる、というのはとてもラッキーなことだ。

ツアーによっては、軍艦島には上陸せず、島周辺をぐるっと回るだけ・・・というものもあるので注意が必要だ。船に乗ってから「えっ?上陸できないの!」とびっくりしないように。

13:04

受付が開始となったので、誓約書を書く。

受付の段取りが書かれた掲示。

受付終了後、我々が受け取ったもの。

「軍艦島上陸クルーズ」と書かれた、首からぶら下げるストラップ。そして軍艦島のチケット。なんだこのチケットは?

どうやら、どのツアーであっても、軍艦島に上陸するためにはこのチケットが必要となるらしい。300円となっているこのチケット代は、軍艦島の維持整備のために使われるのだろう。

というわけで、ツアー代金はクルーズ料金3,600円+端島見学施設使用料300円=3,900円、ということになる。

13:06

手続きを早々に済ませたので、昼飯を食べることにする。長崎ならではの食を!なんて贅沢にお店選びができるほど時間はない。この界隈でお店を探さないと。

「暑いねー」

ばばろあがつぶやく。なんだ藪から棒に。

「ちょうどこの真向かいに、『生ビール半額』って書かれているお店があるんよ」

「おう、そういうことか」

「既に結構歩いとるからね?」

「いいね、飲んじゃえよ」

「でも残念、さっきの誓約書に『酒を飲んだ人はダメ』って書いてあったんよ」

「ああ・・・」

でももっと残念なお知らせが。ビールはともかくメシだけでも、とお店に突撃したら、お店の営業は夜だけだと。ありゃ。別のお店を探さないと。

13:08

「あそこに立て看板が見えるぞ!あれは飲食店に違いない」

はるか遠くに、飲食店のメニューボードとしてよく使われる立て看板を発見した。遠いなあ、と思いつつも歩いて行ってみた。あんまりここで昼飯を悩んでいたら、時間が足りない。

「あれ」

「おう」

てくてく歩いて辿り着いたそのお店は、ウエディングドレスのお店だった。

「全く僕らに縁が無いお店じゃないか!」

諦めて次のお店へ。

13:09

途中見かけた、路地。海沿いから一本入った道。

びっしりと並ぶ小さな中層階ビル。そして空を覆うような電柱と電線。とても印象的な光景。

東京界隈では、こういう光景はちょっと記憶にない。

13:12

ようやく見つけた、ラーメン屋でお昼ご飯を。むしろ、ラーメンの方がさっと料理がでてきてさっと食べられて、ちょうど良かったと思う。

13:28

ラーメン屋さんなのに「日替わり定食」なるものがあったので頼んでみた。700円。

出てきたのは「生姜焼き定食」だった。お味噌汁のかわりにラーメンがまるごと一杯付いてくるというガッツリっぷり。いやー、これで700円は安いぞ?というか、なんでラーメン屋で生姜焼きがあるんだ?という嬉しい大誤算。

ラーメンは当たり前のように豚骨スープ、というのが「ああ九州に来たなあ」という気にさせられる。

13:48

食後、指定された船着き場へ向かう。

岸壁には、「軍艦島上陸クルーズ」と書かれた、黒と赤の船が停泊していた。

「あちゃあー!もう人が一杯だ!」

「嘘だろ、まだ15分近く前だぞ?」

見晴らしが良さそうなデッキ席は既に人が鈴なりだ。遠目でも、これ以上人が乗れないのは明白だった。

「折角、さっき『船のどっち側に座れば景色が良いんだろう?』って議論してたのに~」

道理で、13時の受け付け開始時点で人がわんさかいたわけだ。僕らはその後優雅にランチを喫食していたけど、他の人たちは早々に船着き場に行き、いい席を確保しようと行列していたに違いない。

「おい、わしら乗れるんか?」

デッキ席のみならず、船内の席も人また人。座れる気配が全然しねぇ。

まさかつり革につかまって立ち席、というわけではなさそうだが、バラバラに座ることになるっぽい。それは残念だ。もっと早く着いておけばよかった。

ちなみに「ブラックダイヤモンド」とは、「炭」の別名だ。これから炭鉱の島に向かうので、そういう船の名前にしたのだろう。

軍艦島のリーフレット。受付時にもらったもの。軍艦島の歴史などが簡単にまとめてある。

12:53

結局我々はほぼ最後の乗船となり、操縦席と客席の間の通路にかろうじて座る場所を確保できた。

進行方向とは逆に向いている&タラップがあるため、ご覧の通り視界は非常に悪い。

在りし日の軍艦島の写真。

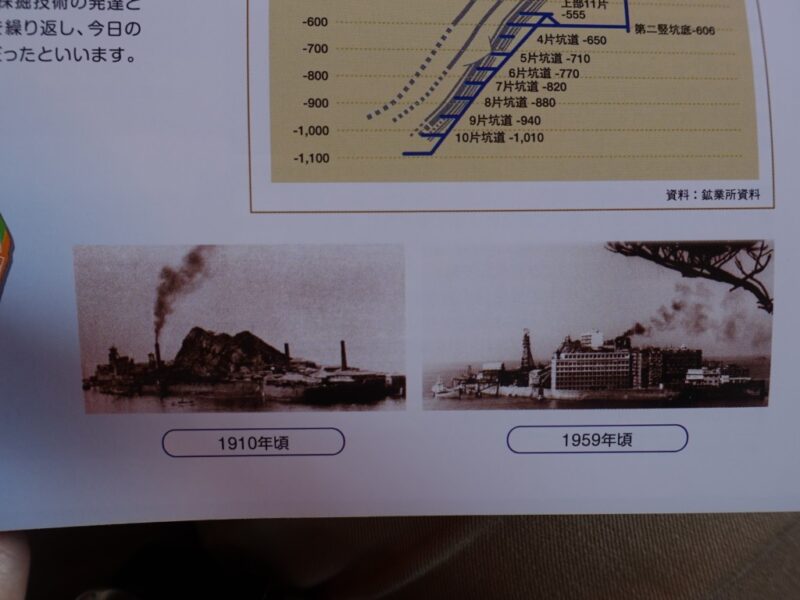

端島、通称軍艦島はもともと岩礁に過ぎなかった。しかしその周辺に良質な鉱脈があるということで開発が進み、岩礁周辺を埋め立てつつ発展していった「炭鉱のための人工の島」だ。

1910年当時の写真は、その岩礁がまだしっかり見えているが、右側の1959年頃の写真では、ほとんど岩礁が見えなくなっている。これは別に岩礁が壊されたからではなく、周囲に建物が建ち並んだために隠れてしまったに過ぎない。

狭い人工島に何千人もの人が住むために、密集した高層マンションが建ち並び、その様が遠くから見ると軍艦のようだったので「軍艦島」。

14:04

船は軍艦島に向け定刻出航。

・・・しかし、景色がやっぱり見えない。

ガイドさんがあれこれ周囲の景色について解説をしているのだけど、スピーカーが我々のいる通路には設置されていないため、あまり聞こえない。かろうじて聞こえる一部の単語を頼りに、右を見たり左を見たり。

14:05

というわけで、かろうじて風景を見ている蛋白質。

ベンチ席のすぐ隣には別の方も座っている。なので、身を乗り出して景色を見ようとすると邪魔だ。なので、「見たいけど、タラップの隙間からしか見えない。身を乗り出したいけど、隣の人の邪魔になる」という状況に悶悶とし、縮こまって外を眺めている図。

14:06

船の進行方向右側に、若干不格好なクレーンが見えてきた。これはグラバー園などからもよく見えるクレーンで、「ジャイアント・カンチレバークレーン」という名前がついている。

三菱の造船所内にあり、現役で動いているものだけど、これも世界遺産。

「えっ、世界遺産?」

いったいどこに世界遺産が潜んでいるか、油断も隙もあったもんじゃない。これから行く軍艦島も世界遺産だけど、目の前にも世界遺産があったとは。

昔は、世界遺産を巡る旅というのは対象がごく少なかったから「よし、全部回ろう!」という気にもなった。しかし今じゃ、狭い日本でもいたるところに世界遺産があって、しかも一つ一つが(歴史的意義はともかく)小粒なので、さすがにありがたみが薄れてしまっている。

「どうせ新しい観光名所を作りたいっていう地元の思惑でしょ?」と薄ら笑いを浮かべて、世界遺産という言葉を眺めてしまう始末。(これはかなり偏見に満ちている、よくない物の考え方であると自分でも思う)

しかしこのジャイアント・カンチレバークレーン、見る人が見ると大変に素晴らしい遺産なのだそうだ。100年以上も前のものが現存し、しかも今でも現役で動いているというのが凄いし、この手のクレーンは今では世界を見渡してもほとんど残っていないのだそうだ。

そういえば、原爆や空襲の被害に遭ったはずなのに、まだ動いているというのはとんでもない強靱さだ。あらためて考えてみて、「戦前からの大型機械が未だに動いています」ってあんまり記憶にない。なるほど、確かにこれはすごい。こういうのを「稼働遺産」と言うらしい。納得だ。

ちなみにこのジャイアントカンチレバークレーン、「ハンマーヘッド型起重機」というカテゴリに入る機械らしい。ハンマーヘッド!言われてみれば、カナヅチに似ている。

14:07

しばらくは三菱重工長崎造船所の景色をお楽しみ下さい、状態。

こいつぁいいや、軍艦島までひたすら海を突っ走るだけじゃなく、港の町・長崎を海の上から楽しめる。まさに「クルーズ」だ。軍艦島に興味がない人でも、乗る価値はあると思う。

目の前に、巨大な冬瓜みたいなのが乗っかった船がある。LNG船だろうか?そしてその後ろには三菱のマークが目立つ建物。

14:09

軍事機密とかあったもんじゃない。護衛艦が停泊していても丸見え。

いや、「見られたぐらいでアウト」な情報って、そもそも軍事機密じゃないな。

むしろ、専守防衛の組織である自衛隊の場合、周辺国に自国の装備を見せびらかし、「攻めてくるなよ?攻めてきたらコイツで反撃しちゃうからな?絶対来るなよ?」とPRしておかないといけないのかもしれない。

それはともかく、戦時中に戦艦武蔵が建造されたドックを通過。護衛艦か駆逐艦かわからないけど、現在は灰色の船を作っている真っ最中。あそこで働いている人は、身辺調査を公安にされたり、日本国籍でないとダメとか制約があるのだろうか?

14:10

「すごい差があるな」

丘の上に巨大な、屏風のようなマンション。そして丘の中腹に民家が密集している。何か押井守の世界に出てきそうな構図。

マンションは風光明媚だとは思うけど、車が必須だと思う。ちょっと買い物に行こうと思っても、自転車ではしんどい。ちなみにこのマンション、2004年築。3LDK67平米で1,850万円。おひとついかがでしょう。

14:12

ガイドさんの喋りが若干聞き取りにくいのに加え、我々は進行方向とは逆向き、さらには視界が非常に悪いところに座っている。常にガイドさんの解説から時差があって、その景色を見ることになる。なぜなら、ガイドさんは進行方向の前方に見えてくる景色について、先回りして解説しているからだ。

ガイドさんの解説から遅れて1分ないし2分くらい経って、ちらっと隙間からそれらしき景色が見える。

「多分これだよな?さっき言ってたのって」

「じゃろうねえ」

推理ゲームと化している。

14:12

船は、「女神大橋」という橋の下をくぐっていった。

コメント