2018年09月16日(日) 2日目

07:35

2日目朝。

月形町多目的アリーナが窓から見える。月光仮面のように三日月がトレードマークらしい。

体育館にしてはやたらと天井が高い。なんでこんなに高いのだろう?と思ったら、

「土間の体育館。冬でも野球・サッカーなど本格的な練習に最適です。」

と公式webサイトに書いてあった。屋内で野球やサッカー!そりゃデカいわけだ。

北国の人からすると「何を今更」と思うのかもしれないが、僕は「冬は雪が降るので、野球やサッカーは屋内でやることもある」という発想がなかった。ちょっと驚いた。

08:11

月形温泉ホテルの朝ごはん。

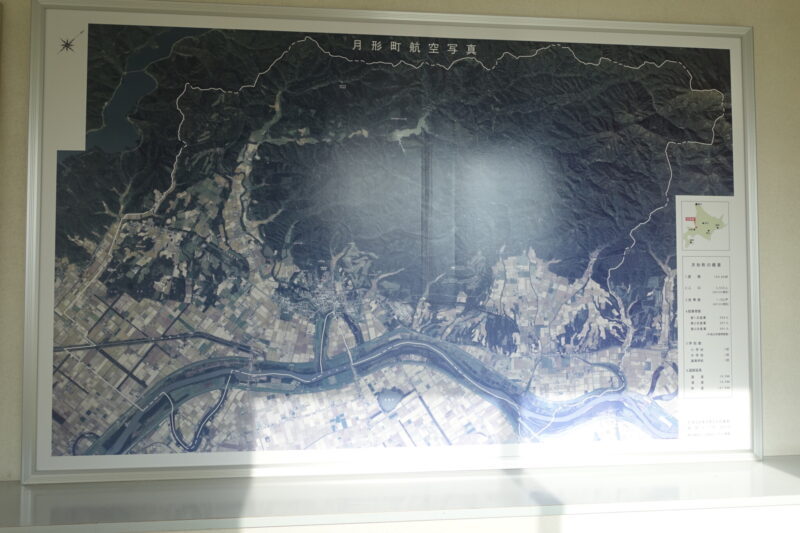

月形町の航空写真があったので思わず撮影したが、今改めて考えてみるとGoogleマップで見れば済む話だった。

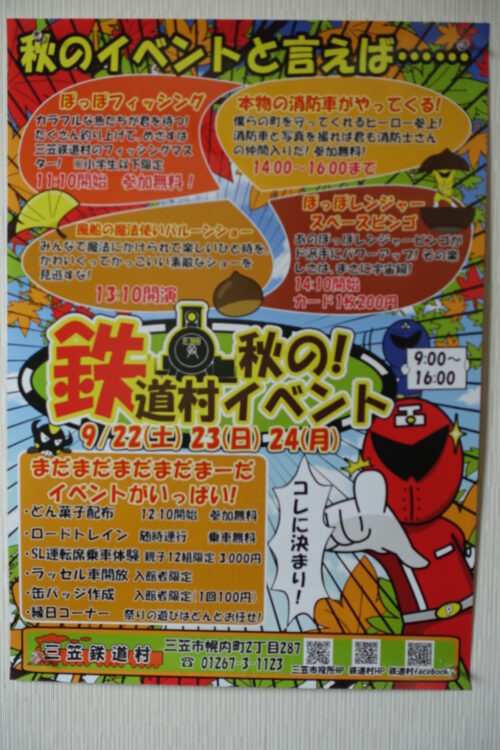

「秋のイベントといえば」ということで、「秋の!鉄道村イベント」というポスターが貼ってあった。この近所だろうか?と思ったら、どうやらちがうらしい。「三笠市幌内町」にあるという、三笠鉄道村で開催だそうだ。

コメント