14:18

探検ついでに風呂場の中も確認したかったのだが、現在は女風呂の営業時間。このタイミングで中に入ると、

「キャー、のび太さんのエチー」

と大変な騒ぎになってしまう。後で男風呂に切り替わるまで、待とう。

風呂場を後にし、その隣にある洗面所とトイレを見学する。

やはり匂いの問題とかあるので、少しだけ居住エリアとは離れた場所にある。

まず、洗面所がある。

そこから右奥が男子トイレ、左奥が女子トイレと分かれている。つまり、洗面所は共同。

「この水は飲料に適しません」

という張り紙が張ってある。天水や沢水をそのまま飲用に使っている山小屋はたくさんあるが、ここではわざわざ「飲用に適さない」と言っている。ということは、本当に適さないのだろう。

念のため、「多分大丈夫だろう」という勝手な判断で飲むのはやめておくことにした。

14:18

男子トイレ。

ちゃんと水洗だ。節水にご協力ください、という張り紙を張っている山小屋とは思えない立派さ。便器のすぐ真下が谷底、なんていうことはない。今でもそういう「自然放流」型のトイレを持つ山小屋はいくつもある。環境に悪いから、ということで徐々にそういうのは減りつつあるが、トイレの改修はとんでもなくコストがかかる話。バイオトイレを導入すればいいじゃない、なんて軽々しく言えないのが現状。

14:19

トイレを後にし、個室棟の探索を行う。

まっすぐな廊下の両側に、個室が並ぶ。

部屋をできるだけ広く使うために、ザックを外に置いている人が多い。

山において、ザックというのは無防備だ。貴重品を入れていればもちろん危険だが、下界ほどのリスクはない。だから、平気で野ざらしにする。

14:20

まだ客が訪れていない部屋を覗き込んでみた。

床に布団3つ、そして棚の上に布団1つ。4人部屋らしい。

立場が偉い人が上に寝るのだろうか。

14:20

こちらの部屋は、先ほどと少しレイアウトが違った。

二段ベッドに、床に布団1式。こちらは3人部屋か。

このほかにも二人部屋があるし、パーティーの規模に応じて使い分けがされているようだ。

個室はさすがに寝袋ではないし、布団が折り重なるようにはなっていなかった。

同行者のいびきや寝言が問題でなければ、さぞや快適な夜が送れることだろう。

14:23

宿泊棟は2階建てになっている。ぐるっとひととおり宿泊棟の諸君を激励したのち、本館に戻って食堂に行ってみた。この時間、食堂は談話室として開放されている。食事の準備が始まると追い出されるらしい。

山小屋によっては、「食事時間以外は食堂内立ち入り禁止」というところも多い。宿泊客がいると、もろもろの準備に支障が出るからだ。しかし、この山小屋ではOKというのは、食事がバイキング形式であるということも大きな理由だろう。何しろ、卓上への配膳はセルフだから。

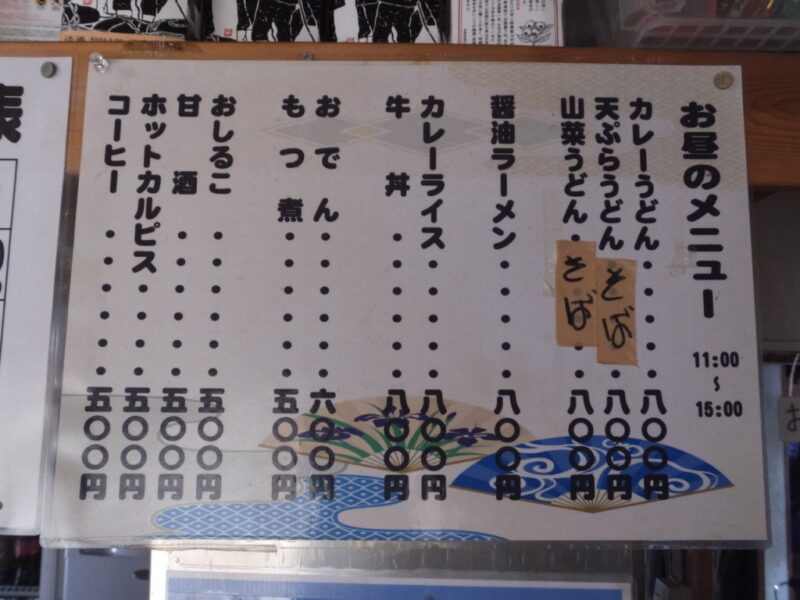

この山小屋では、ランチメニューを扱っている。お昼ごはんを提供する山小屋というのは人が多い山域では珍しくなく、こういうのをうまく活用すればザックに詰め込む荷物を大幅に削減できる。「山に登るときは、山頂でヤッホーヤッホーと叫び、レジャーシートを広げておにぎりを食べる」というのはごく一部の例だ。今度、「山小屋で昼飯」を前提に行程を組んでみよう。

さて、この小屋で提供している料理は、うどん、ラーメン、カレー、牛丼・・・と、ド定番なものばかり。いろいろ制約がキツい山小屋なので、マニアックな料理や手間がかかる料理は提供が難しいということだ。まあ、中には「自家製焼きたてパンを出す」とか、トリッキーなことをやってるところもあるにはあるのだが。

ちなみにうどんやカレーなどは800円。場所が場所だけに、値段についてはいいっこなしだ。

14:24

もちろんお酒だって売ってるぞ。

昨シーズンまでだったら、いの一番に「ビール物価」を確認するのがおかでんの山小屋滞在第一歩なのだが、断酒してしまったので正直どうでもいい。

山小屋に着いたら、過去の経緯からお酒が飲みたくなるのだろうと思っていたが、全くそういう気は起きなかった。完璧に、お酒については諦めがついてしまっているからだ。

おかでんの性格は、白黒はっきりさせないと気がすまない。グレーってのは大嫌いだ。

それは、一連のこのサイトの文章を読んでいればよくわかるだろう。

そんなわけで、お酒に関しても、「飲まない」ことになったら完膚なきまで徹底してしまうのだった。だって、そう決まったんだもん。異論を差し挟む余地なんてない。

おかげで、酒が飲みたくて悶々とするようなことは一切なくて、苦労知らずだ。でも、あれだけ愛したビールをこうもあっけなく「なかったこと」にしてしまっている自分に、ちょっと寂しさは感じる。

で、話を戻すと、この山小屋でのビール価格は缶ビール500円、生ビール800円だった。おや、生ビールも扱っているのか。いいね。

ほかにも、ワイン、日本酒、焼酎が売られていた。ワインはグラス売りのほかにボトルでも売られており、うれしそうに買っているおっちゃんを見かけた。酒盛りはさぞや楽しかったことだろう。

14:24

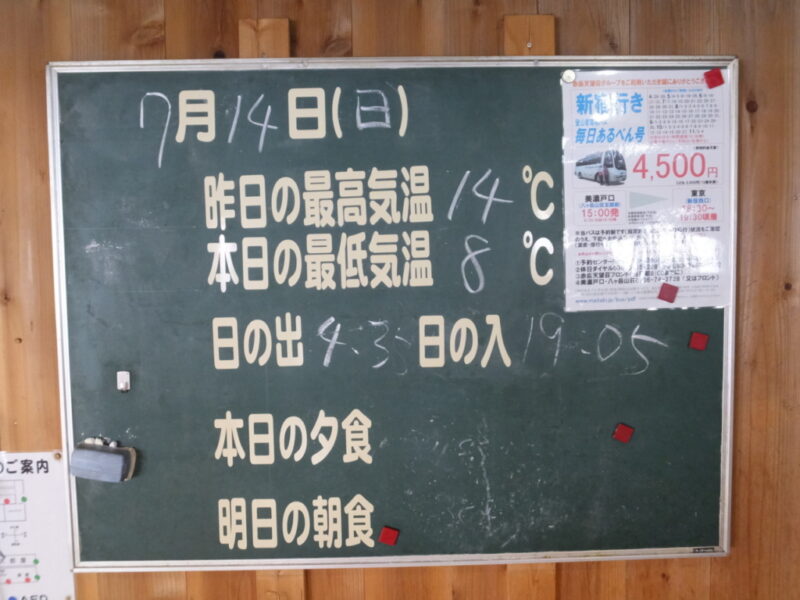

下界じゃ35度を超えるような気温だというのに、さすが山の上だ、気温がとても低い。

昨日は最高気温が14度だったようだ。一日天気が優れず、気温が上がらなかったらしい。今日も多分同じような状況のはず。既に結構、冷える。

14:24

食堂の様子。

テーブル席と、お座敷席がある。

早く到着した人たちが、既に生ビールを飲みながら本日の反省会を開いていた。

まだ日没までは時間があるので、明日赤岳山頂を目指す人は、もう一段階高いところにある山小屋「赤岳頂上山荘」に向かっているかもしれない。この時間は、宿泊客の数は少なめ。

14:25

食堂から厨房を覗いてみたところ。

厨房は小さい小部屋だったのが印象的だ。

何しろ、お皿をたくさん並べて、それに一つ一つ盛り付ける・・・といった作業が発生しない。バイキングだから。調理が済んだ料理は、バットにどかんとよそえばOK。だから、厨房は小さくて済むのだった。なるほど、賢い。

ただ、バイキングの場合、手間は省ける代わりに必ず廃棄ロスが出る。その処理はどうしているのだろう?まさか、遅い時間に食事をする人たちには、料理の品数が少ないとかいうわけにはいかないだろうし。

14:25

食堂の片隅には、山積みになった缶ビールのケースが。

山の上まで重たくてかさばるビールを運び上げるのは相当手間だと思うが、何しろ需要がとてもあるものなので、売らないというわけにはいかない。そして、高値を設定しても、買う人はいやな顔ひとつせずに、買う。手間だけど、儲かる・・・というのが、ビールだと思う。

多分小屋の人にとっては、焼酎とか日本酒が売れてくれた方がありがたいと思う。なにしろこっちは、空き缶が出ない。

14:28

内部探検はほぼ済ませたので、小屋の外に出てみよう。

外は、ガスが立ち込めたり、薄らいだりを繰り返していた。時々、はるか下に行者小屋が見えたりする。おー、あんなところから登ってきたんか、と感心する。こういうとき、山屋というのは達成感を静かに感じるわけだ。

山小屋の奥に、赤岳のてっぺん付近が姿を現した。ここから結構ぐいぐいと登っていかないといけないらしい。でも、ここからものの1時間で山頂だ。息が上がりながらの登山は、あと少しだけ。

14:32

ほら、行者小屋が見えた。

この高度差。先ほどの地蔵尾根が急な階段続きだったわけだ。緩斜面をチンタラ登っていたら、いつまで経ってもこの標高は稼げなかった。

14:32

八ヶ岳の主脈、北側を眺めたところ。

今回は赤岳のピンポイント登山だけど、いずれは八ヶ岳を数日がかりで南北縦走してみたいものだ。八ヶ岳には山小屋がたくさんあるし、風呂を備えているところも多い。楽しい山歩きになりそうだ。

14:34

食堂からコーヒーをくんできて、赤岳山頂と対峙して座り込んだ。

ここで流れる雲をぼーっと眺めることに決めた。

食堂でぬくぬくとしていても良いのだけど、それじゃ、標高ゼロメートルでもここでも大差はない。せっかくだから、「今俺は山の上にいるぞ!」ってことがわかる、屋外にいたいものだ。

この山小屋はさほど広くない稜線上に位置しているため、残念ながらベンチなどの設備はない。適当に、階段を椅子代わりにして座り込む。

14:34

赤岳山頂のてっぺん、ガスが晴れてきた。

リアル山頂はここからは見えないようだ。もう少し奥まったところにあるはずだが、でもほぼ目の前に見えるのが山頂と思って間違いあるまい。

登り甲斐がある斜面だ。明日朝は、ここを1時間弱登れば、あとは下る一方。

「もうあまり登ることはない」

という事実は、大いに気持ちをリラックスさせる。いくら山好きだからって、ひたすら登り続けることを愛しているわけじゃあない。楽できるところは楽したい。

14:37

ご自慢のデジカメで超望遠してみた。

なにせ、前回那須岳で風におあおられてデジカメを完膚なきまで壊してしまったので、今手にしているデジカメは新品だ。ズームだってさくさく動くぜ。ただ、「どうせこれもすぐに壊れるんだろう」と見越して、ハイエンド機種は買っていないんだけど。

で、望遠レンズで捉えたのは、赤岳頂上山荘。その名の通り、山頂のすぐ脇にあるという、「人間は神をも恐れぬのか」と思わせる山小屋。

「つらい、キツいのは今日限りにしたい。明日は楽したい」という向きの人は、あの山小屋まで頑張って登ろう。実際、この時間でも赤岳頂上小屋を目指してえっちらおっちら登っている人が急斜面に結構張り付いていた。

14:45

山小屋の裏手でプロパンガスのボンベを見つけた。普通なら見落としてしまうものだが、おかでんは気になった。

こんな長くて重たいものは人力でここまで担ぎ上げるのは無理だ。ヘリコプター輸送ならではの光景。

電気だってもちろんある。大きな発電機が唸っていた。こちらは軽油か灯油かなんだかで動くはず。そういった燃料もここまで運び上げないといけないのだから、つくづく山小屋の維持運営ってのは大変だ。物流網が整備されていないと、成り立たない。

そんなわけで、「なれ寿司」にでもなれとでも言うのか、というくらい人を詰め込む劣悪環境でも結構な宿泊料金が請求されるのは仕方がないわけで。

おかでん、ビールを飲まなくなった関係で、山小屋での散財がぴたっと止まってしまった。だから心穏やかに、「山小屋って高いのは仕方がないよ。うむ」とか言ってられる。でもビール飲んでた頃は、「ビールをもう少し安く!これじゃ心行くまで飲めない!」といいつつ、それでも心行くまで飲んじゃって財布すっからかん、という事態になっていたという。

14:35

しばらく外で風に当たっていたら、みるみるガスは晴れていった。

おっと、西側には諏訪湖が見えるようになったぞ。ふもとまですっかりガスが切れたわけだ。いいねえ。明日、山頂に到達したときは360度の絶景、お願いします。

14:54

いい加減寒くなってきたので、山小屋の中に戻る。

これからしばらくの間は、食堂で時間を過ごそうと思う。で、風呂が男女入れ替わったところで風呂に入ると。

食堂は空いていたので、隅っこのテーブルに陣取る。

卓上にいろいろ調味料が置いてあるのだが、ポン酢、マヨネーズ、醤油、七味唐辛子というラインナップだったのが不思議だった。マヨラー歓喜。

七味唐辛子は、いかにも長野、ってことで八幡屋磯五郎の缶だった。もっとも、中身まで八幡屋磯五郎なのかどうかは不明だけど。

コメント