1カ国目:ベンガル語科『মজা!』

11:08

ぐるっと円形広場を見渡して、空いていそうなところを探す。

ざっと見た感じ、ドイツ語科の列が長い。これは例年通りだ。・・・ああいや、もっとすごいのがあるぞ、ロシア語科はかなり長蛇の列だ。

この時間にして既に列が長い、ということは、この後正午過ぎにはますます混むことが予想される。なので早いうちに訪れておこう・・・というのは甘い。むしろ、今のうちに列が短いお店を一気に巡ったほうがいい。そうしないと、いずれどのお店も等しく待たされることになる。

空いているお店を適当に見繕って、あちこち行脚するのはまだやめておきたい。どのお店に行ったのか、途中でわけがわからなくなるからだ。できるだけ、時計回りで順番に、というルールでお店を巡りたいものだ。

そんなわけで、「ここから先、数店舗はスルスルとお店巡りができそうだ」と判断して一店舗目に選んだのが「ベンガル語科」。昔、こんな語学科あったっけ?あんまり記憶にない。

そもそも、ベンガル語ってどこの国の言葉なのか、日本ではあまり馴染みがない。正解は、バングラデシュ界隈の言葉なのだけど、それを聞いても「マニアックな言葉だな」と思うだろう。でも実際は、2億人が使っているというのだから、日本語なんて目じゃないぜ!という巨大言語なのだった。さすがバングラデシュ、人口密度がダテに高い国じゃないぜ!

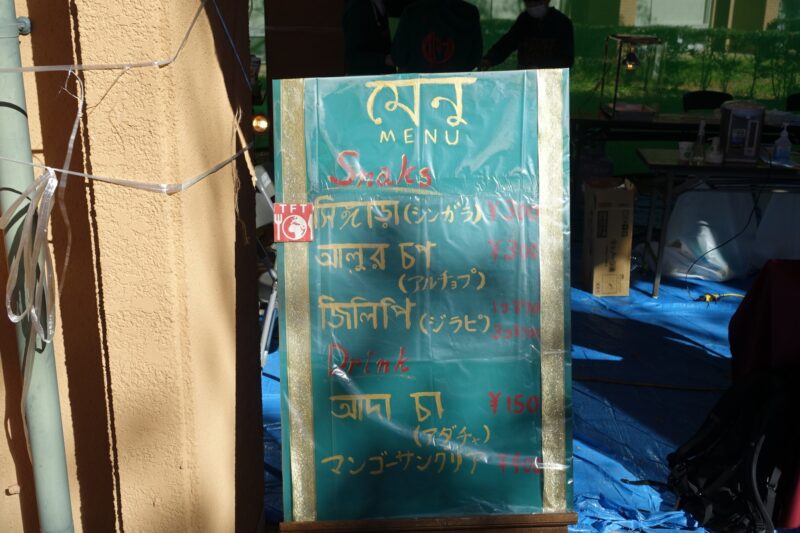

お店の名前は・・・ううん、読めない。ペルシア語みたいな感じの文字。右から読むのか、左から読むのかさえもわからない。

いやー、わからんぞこれは。せいぜい、「マンゴーサングリア」くらいしか、理解できない。

シンガラ、アルチョプ、ジラピ、アダチャ・・・。

ホットサービスの入れ物に入っている、真ん中のプレッツェルみたいなのが「ジラピ」。

塩っぱいスナックかと思ったら、油に水溶き小麦粉を流し込み、揚げたものをシロップ漬けにしたものなのだそうだ。甘いのか。

最初の一軒目から甘いのを食べる気分じゃないな。

結局、二人で相談して「アルチョプ」を頼んだ。

「アルチョプ、ください!」

「アルチョプって言いたいだけじゃないんですか、それ」

はい、よくわからないまま、名前だけで選びました。ちょっとはにかみながらオーダー。おいおっさん、はにかんでるんじゃねぇよ状態。

「ほう、これが」

実物を手にして、ようやく「アルチョプ」なるものをなんとなく理解する。どうやらコロッケらしい。

食べてみたら、ジャガイモのコロッケだった。しかし、食感が独特だ。

「・・・これ、やたらと中のイモが粘りますね。マッシュポテト?」

その通りで、アルチョプというのはスパイスと混ぜたマッシュポテトを揚げたものなのだそうだ。

中身はこんな感じ。

うまいか、と言われると、たいしてうまくない。マッシュポテトよりも、日本のコロッケみたいに粗みじんのじゃがいもの方がうまいと思う。

でも、こういうのこそが現地の味なんだろう。そう思うと、この「違和感」こそが外語祭の楽しさの根源だ。「おう、世界中のうまいモン、持って来いや」というのは傲慢だ。我々は顕著な気持ちで、様々な国の食文化を学ばせてもらうつもりでないといけない。

2カ国目:ポーランド語科『Pyszny』

11:10

ベンガル語の右隣が、ポーランド語だった。

外観を見ても、どこの国だかわからない。でも、この国の国旗って、白と赤の二色なのだった。それさえ知っていれば、遠くから見ても「ああ、ポーランド語だ!」とわかる、はず。

相変わらず店名は読めない。無理に発音しようとして、「んんんんぅふぅ」と身もだえてしまった。やめろやめろ。

いよぅ。

発音しがいのあるメニューが並んでいるぜ。ジュレック、ピエロギ、ポンチキ、ナレシニキ。

「5杯しかお酒が飲めないなら、せめて度のきついやつを」と息巻いていたやすさんは、「スピリタスが飲める!」と意気込んでいらっしゃる。そう、度数96度という悪魔のアルコール、スピリタスはポーランドのお酒。

やすさんがスピリタスを頼んだら、「何で割りますか?」と学生さんからにこやかに質問された。どうやら、度がきついお酒は割って出すように、という指導が学祭本部から指導が入っているっぽい。

「割らなくていいです、その分量を増やしてください」というのはダメらしい。割り材は、りんごジュースまたはジンジャーエール。

やすさんはしぶしぶジンジャーエール割りをチョイス。

ぐいっと朝っぱらからの一杯をひっかけるやすさんだったけど、飲んだあと

「うーん、薄い。割らなくていいのに」

とぼやいていた。

ちなみに「一人1日5杯まで」のアルコールパスポート、度数が高いお酒は一度に2マスを消費するというルールになっているらしい。スピリタスを原液で出します、なんてことになったら、一度に5マスを使ってもまだ足りないくらいだ。割って提供する、というのはしかたがないのだろう。

ちなみに、比率はスピリタス1にたいしてジンジャーエールが9。まあ、だいたい10%弱に度数を抑えられたというわけだ。このおかげで、1マス消費で済んでいる。

もう一つ、食べ物を買っていた。

「ナレシニキ」。

その言葉を言いたかっただけちゃうんか、と言われたら、もう何にも返す言葉がねぇ。その通りだ。

シンプルに、クレープだった。中にラズベリーを入れてもらった。

3カ国目:フランス語科『Bleu Blanc Rouge 』

11:23

ポーランドの次は、フランス。

ようやくなんとなく読める店名に出会った。「ブルー・ブラン・ルージュ」で合ってるかな?

ラタトゥイユ、キッシュ、フォンダンショコラといった馴染みの名前が並ぶ。

ラタトウィユ風トマト煮込みは、「牛肉増量」という張り紙が貼ってあった。

学生さんに「これ、本当?」と聞いたら、学生さん、心底嬉しそうに「本当です!昨日よりも何割か増えてます!」と教えてくれた。どうしたんだろう、発注量を間違えてしまったのだろうか、とおじさんは若干心配になったけど、嬉しそうに教えてくれたのでたぶん大丈夫だろう。

というわけで、ラタトゥイユを頼んでみた。

写真がピンボケしてしまったけど、これが本当に具だくさんで美味しかった。

「野菜の食感がとても良いですね」

「若干煮込まれていないような印象を受けるけど、むしろこれくらいの堅さが残っているほうがおいしいです」

二人そろって、具を絶賛。しかも、シャバシャバしておらずスプーンが立つほどの具だくさんだし。

(つづく)

コメント

コメント一覧 (2件)

言いたいだけちゃうんかオーダー、良いですねぇ。

町中華をはじめ外国の料理を出すお店のメニューには、料理の真名をカタカナ表記するのを義務化してほしいなどと思ったり。

私も漢字表記がカッコよかったりとか、変な名前~♪ で注文するときたまにあるので。

不思議と自分に合わなかった『ハズレ』でも腹立たないんですよね。

忘れたころにまた頼んでるまであるw

ティータさん>

ルーローハン、というのは日本でも定着してきた料理ですが、たとえばお店のメニューで「ルーローファン」と書いてあったらどうだろう。嬉しくなって、きっと「ルーローファン!ください!」とファンという言葉を強調しながらオーダーするに違いない。