12カ国目:チェコ語科 『Czech it Out』

12:54

チェコ語科。

チェコ、といえばもちろん日本人が大好きなビール「ピルスナー」発祥の地として名高い。

僕がお酒を飲めていた頃は、ここで「ピルスナー・ウルケル」を飲むのが好きだったっけなぁ。ずいぶん昔の話だけど。

お店の看板である横断幕も、女性がビールジョッキを持っている絵が描かれている。何か言っているけど、チェコ語なので全く理解できない。「おいしいよ!」とでも言っているのだろうか。きっとそうだ。

・・・というのはあまりに無責任なので、この言葉をGoogle翻訳にかけてみた。

na zdravie ⇒ 健康状態

なんだこりゃ。

お前に健康を気にされたくないわ。

ああ違う違う、きっとこれは乾杯の挨拶なのだろう。「皆さんのご健康を祝して!」みたいな意味合いなんだと想う。

それにくらべて、日本語の「乾杯」という言葉のなんたる火の玉ストレートなことよ。「杯を乾かす」だもの。そりゃあ、アルハラとか一気飲みとか、あって当然の文化だよな。

ここはもう、お酒がのめるやすさんにビールを飲んでいただくことで1カ国クリア、としたいところだ。30カ国をふたりで目指す以上、そういう国があっても構わないだろう。

でもちょっと待って欲しい、メニュー看板の一番下に「お食事とセットで900円」と書いてある。セットになると安くなるらしい。むむむ。

シュトュルーデル、というりんごのパイが山積み。

やや。ピルスナー・ウルケルの生ビールがある!

やるなあ。たぶん、この学祭で唯一の生ビール提供店だと想う。樽で手に入るのか、ウルケルって。

というわけで、ウルケルの生をやすさんがゲット。

さすがにお値段は高く、700円。学祭物価にしてはかなりの高級品となった。

ただし、食べ物とセットで900円。

で、食べ物がこれ。

フレビーチュキー、という料理。

これもまた「言いたかっただけちゃうんか」メニューで、心地よく注文させてもらいましたよ、ええ。

チェコで愛されるオープンサンド、なのだそうな。なんだよそれ。

上に載っているのはニンニクのきいたポマザンカ!

と「びっくりマーク」付きで紹介されている謎の食材「ポマザンカ」。なんのこちゃわからなかったが、どうやらこのマヨネーズみたいな白いものがそれらしい。

Googleで検索しても、わずか3件しか結果が出てこないという、日本ではかなりマニアックな食材。パンにつけて食べるものだそうだ。

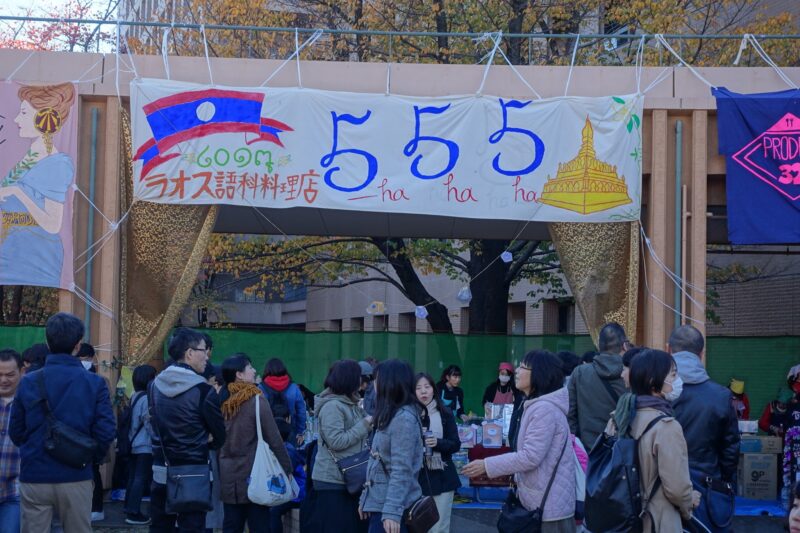

13カ国目:ラオス語科 『555(ハハハ)』

12:54

ベトナムに「888(バーバーバー)」というビールがあるけれど、それをもじったのか「555(ハハハ)」と名乗る、ラオス語科。

「某イッテQで話題の国」と、さっそく時事ネタを取り入れている。

ちょうど先日、日本TV系列「世界の果てまでイッテQ!」内コーナー「世界で一番盛り上がるのは何祭り?」で紹介された「ラオスの橋祭り」がでっち上げのやらせだった、という疑惑が出て問題になったばかりだ。

笑ってしまった。

やややや。

ここもセットメニューがある。まいったなあ、30カ国を目指すために、極力1国あたりの食べる量飲む量は減らすつもりだたのに。ここに来て、セットメニューが目立ち始めた。

というわけで、つい。

ラオスのビール「ビアラオ」と「ラープ」。

ビールは僕の胃袋にまったく入らないので、その分全てがやすさんに向かっていく。

やすさんはずいぶん満腹感を覚えてきた、と言う。そりゃそうだ。

「あまりトイレにいかないんですよ。人によってはビールを飲んだらすぐにトイレに行く人、いますよね?でも自分は全然トイレにいかないので、どんどん溜め込んでしまうんです。だからあまり食べられない」

やばい。まだ全体の半分にもたどり着いていないのに。

14カ国目:朝鮮語科 『produce32』

13:06

この頃は、二人がかりで別行動を取ることが増えてきた。二人で2つの屋台にわかれて並び、早く料理を購入できた人がもう一人と合流して並びつつ食べる、ということの繰り返し。

朝鮮語科は、店の遠景を撮りそびれた。

それにしても、何を頼もうか。なじみ深い料理が多いので、「わっ、これは珍しい」というものがあまりない。

チーズタッカルビなんて頼むと、一気に満腹中枢を刺激しそうだ。

なので、ホットクでちょっと落ち着く。これはこれで粉物なので、お腹に溜まるのだけれど。

(つづく)

コメント

コメント一覧 (2件)

言いたいだけちゃうんかオーダー、良いですねぇ。

町中華をはじめ外国の料理を出すお店のメニューには、料理の真名をカタカナ表記するのを義務化してほしいなどと思ったり。

私も漢字表記がカッコよかったりとか、変な名前~♪ で注文するときたまにあるので。

不思議と自分に合わなかった『ハズレ』でも腹立たないんですよね。

忘れたころにまた頼んでるまであるw

ティータさん>

ルーローハン、というのは日本でも定着してきた料理ですが、たとえばお店のメニューで「ルーローファン」と書いてあったらどうだろう。嬉しくなって、きっと「ルーローファン!ください!」とファンという言葉を強調しながらオーダーするに違いない。