23カ国目:ドイツ語科『ゲーテのお品書き』

15:32

例年、大行列ができている屋台、それがドイツ語科。

ずばり、ビールとソーセージが売りのお店だ。やだー、ド定番にもほどがあるじゃないですかー、と思う。

せっかく外語祭に来ているのだから、もっとエスニックな、オリエンタルな、エギゾチックな国と料理を探せばいいのに、と思う。でも、ドイツ料理が持つ魔力に、人々は抗えないのだろう。実際僕も、「ヴルスト」と呼ばれるドイツのソーセージは大好きだ。

こうして、行列はどんどん長くなっていく。長い行列を見ても、諦めずにさらにその最後尾に並ぶ人が後を絶たない。

店名は「ゲーテのお品書き」。

ゲーテが、実物よりもつぶらな瞳で何かを見ている。

メニューは、

- 「ブルスト」と呼ばれるソーセージ各種

- アプフェルシュテゥルーデル

- グラーシュ

- シュニッツェル

- プレッツェル

といったところ。

おそらく大半のお客さんは、ブルスト狙いだ。さすがに、これだけの行列に並んだ挙句に「すいません、プレッツェル1つください。」はないだろう。

さすが大人気店舗だけあって、ブルスト(茹でる)、シュニッツェル(揚げる)、グラーシュ(煮る)、アプフェル(焼く)と調理方法が様々だ。人気には理由がある。

どうやら、ビールは8種類も取り揃えていたらしい。さすがだ。

この1店舗だけでビール飲み比べをやろうとしても、アルコールパスポートを1日分使い切ってもまだ足りないくらいだ。

ドイツビールは大人気らしく、売り切れが続出していた。今日の分が売り切れたのか、それとも最終日までの分もが売り切れてしまったのかは不明。

受付は、「前売券」コーナーと「レジ」に分かれていた。

全ての屋台がそうではないけれど、一部の屋台では「前売券」を持っている客向けの専用窓口を用意しているところがあった。

前売券、というのがあるらしい。どうやら、事前に学生向けに前売券を販売してして、一般客と比べて少し割引になるようだ。

やすさんが長時間並んでようやく入手した、ブルスト2本。白と茶。

・・・ざっくりしすぎる名前の付け方だけど、ええと、なんだっけこの名前。

白いのが「ヴァイスヴルスト」で、茶色いのが「フランクフルター」だったっけ。いやもう、適当っす。

24カ国目:インドネシア語科 『Masakan Indonesia』

15:36

インドネシア語科。

立派なメニューボードを抱えたお兄さんがやってきた。

インドネシアといえば、「ミゴレン」「ナシゴレン」「サテ」のイメージがあるけれど、サテどうしたものか。

お兄さんに「どれかおすすめ、あります?」と聞いてみたら、「ピサンゴレンが良いです」と笑顔で答えてくれた。

メニューを見ると、「揚げバナナ」と書いてある。

「んー、バナナかぁ。バナナはもういいや、って感じなんだよねぇ」

「そうですか、おいしいんですけどねえ」

我々二人、羊肉料理なら何度食べても全く抵抗感がないのに、バナナ料理になったとたんに「いや、もういいです」という気分になる。バナナが嫌い、というわけではないのだけど、結構ねっとりと味覚に張り付き、胃にも溜まる感じがあんまりありがたくなかった。特に30カ国巡り!と意気込んでいる我々にとっては、なおさら。

せっかくなので、気になっていたことを学生さんに聞いてみた。

「なんでインドネシア語を学ぼうと思ったんですか?」

すると学生さんは、

「インドネシアに興味があったもので」

という解答をし、結局僕のモヤモヤは何も解消されなかった。まあ、そりゃそうだよな、興味があるからだよな。

結局、我々は「ホワイトコーヒー」なるものを頼んでみた。

もう固形物が胃袋に入らない!というわけではないのだけど、ミゴレンとかサテというのは結構おなじみな料理なので敬遠させてもらった。

厨房の様子を見ていると、粉末のインスタントコーヒーを紙コップにスプーンで入れ、そこにお湯を注いで出来上がりだった。手っ取り早い飲み物らしい。

ミルクコーヒーといった風情。白っぽく、砂糖が既に入っていて味は甘ったるい。なるほど、これがホワイトコーヒーなのか。

・・・と思って完全に油断していたけど、今この文章を書いている途中、「ホワイトコーヒー」の正体を始めて知った。

このコーヒーは、珈琲豆を焙煎する際にマーガリンを混ぜるのだそうだ。そうすることで色が浅く焼きあがり、苦味も抑制されるのだとか。そこに練乳を入れて飲む。焙煎の際にマーガリン!?見たことも聞いたこともないやり方だ。

で、なんで「ホワイト」なのかというと、焙煎の際にマーガリンしか混ぜません、という「素」の状態を意味してるのだという。いやいやいや、何を言っているのかよくわからないぜ。なんでマーガリンが混ざっているのに「素」なんだよ。調べてみると、元々この国では、珈琲焙煎ではマーガリン、砂糖、小麦を混ぜるのが普通なのだそうだ。

もう、わけがわからん。面白いねえ、他国の食文化って。

25カ国目:ウルドゥー語科『シャーリーマール 』

15:48

ウルドゥー語、ってどこの国の言葉だっけ?と首をひねる。

たぶん、外語祭にいくたびに、同じ疑問を感じ、そして解決しているんだと思う。つまり、毎回忘れてる、ってことだ。

そりゃそうだ、ウルドゥー語に関する話題って、僕の日常生活では100%存在しない。

で、結論として、ウルドゥー語というのはパキスタンと、インドの一部で使われている言葉だということを、学ぶ。

人生死ぬまで学び続けないといけないな。覚えるそばから忘れる。

パキスタン料理といえば、日本ではよく「インド・パキスタン料理店」のようなくくりにされてしまって、パキスタン料理専門店というのは見た記憶がない。

僕自身は、埼玉県八潮市にあるインド・パキスタン料理店「カラチの空」でビリヤ二を食べるのが大好きだ。

さすがにビリヤニは手間がかかる料理なので、このお店での取り扱いはない。

カバーブ、サモサ、パコーラーといった料理が並ぶ。

またカバーブを買ってしまった。一体何カ国目だろう?

もういっそのこと、各国のカバーブ、ケバブ、キャバーブと呼ばれる羊肉の串焼き料理を一気に集めてきて、食べ比べしてみても面白いだろう。スパイスがきいている料理なので、国によって使っているスパイスの種類や味付けが違うはずだ。

26カ国目:中国語科『よっチャイナ!』

15:54

この時間になっても我々が未訪問なのは、どれも列が長いお店。

なので、二人で手分けして、列に並ぶ。「ソロ活動」の時間が増えてきた。

時系列が若干前後するけど、やすさんがドイツ語科に並んでいる間に、僕が「もうちょっと列が短いお店」をウロチョロして料理を買ってくる。

あれ?中国語科のお隣のモンゴル語科は、「完売」の看板を掲げてお休みに入ってしまった。

途中休みではなく、完売なのか。

遅い時間に行くと、こういう完売リスクがある。やっぱり、心行くまで世界食べ歩きをやるならば、朝のうちからの来訪が望ましい。

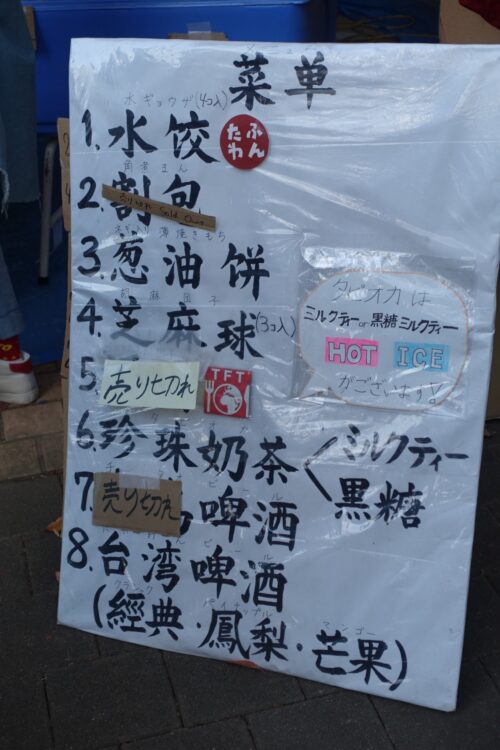

漢字中心のメニュー。

ビールは青島ビールと台湾ビールの2種類が置いてあった。青島の方は既に売り切れ。なんでだ、台湾ビールの方が珍しいので、そっちを頼めばいいのに。味の好き嫌いはあると思うけど。

水餃子を頼むのは、味の想像がついてしまうので別のものにしたかった。

そこで頼んだのが「葱油餅」。

小麦に油と葱を加えて焼いたもの。出来上がったものは、見栄えこそあまりよくないものの、香ばしい味わいだった。

しかし、26カ国目にしてこの料理はちょっと重たい。ずしんと腹に溜まった。

(つづく)

コメント

コメント一覧 (2件)

言いたいだけちゃうんかオーダー、良いですねぇ。

町中華をはじめ外国の料理を出すお店のメニューには、料理の真名をカタカナ表記するのを義務化してほしいなどと思ったり。

私も漢字表記がカッコよかったりとか、変な名前~♪ で注文するときたまにあるので。

不思議と自分に合わなかった『ハズレ』でも腹立たないんですよね。

忘れたころにまた頼んでるまであるw

ティータさん>

ルーローハン、というのは日本でも定着してきた料理ですが、たとえばお店のメニューで「ルーローファン」と書いてあったらどうだろう。嬉しくなって、きっと「ルーローファン!ください!」とファンという言葉を強調しながらオーダーするに違いない。