4カ国目:マレーシア語科『マレーシア』

11:24

遠目で見るとアメリカかと思ったら、マレーシア語科。

店名がそのまんま「マレーシア」で、一体どうしちゃったんだ、と心配になる。模擬店の店名決め、というのは学生たちにとって大事なイベントだろうに。

さんざん検討し、悩んで、もめた結果「もういいよ、国名そのまんまで『マレーシア』にしようぜ」と疲れ果てて決めたのだろうか。

「これはもう、頼む物は一つしかないではないか」

メニューを見て、思わず叫んでしまう。

もちろん、「ジュンポジュンポ・ピサン」に決まっている。

またか!言いたいだけちゃうんかシリーズ。いやもう、本当に言いたいんだ。

「テタレ」というのも、「手専門のタレント」の略っぽくて好きだ(実際に、そういうプロは多数存在する。指輪の広告とかに採用される)。でも、これは何かというと、甘い甘いミルクティーのことらしい。さすがにそれはちょっと今はいらない。

というわけで、ジュンポ!ジュンポ!ピサン!!!!ください!

学生さんに「ジュンポジュンポピサンってどういう意味?と聞いてみたら、マレー語で「ジュンポ」というのはバナナ、という意味なのだそうだ。それはなるほど、了解したが、なんで「バナナバナナ」と同じ言葉を繰り返すのだろう?

マレーシア人も、言葉のゴロを楽しんでいるに違いない。

で、現れたのが、これ。ローソンのからあげクンのような外観。えっ、これがバナナ?

食べてみると、まさにバナナ、というかこれ以上ないバナナだった。バナナと小麦粉を混ぜて揚げたもの。それ以上もそれ以下でもない料理。いやあ、すげえシンプルだわ。

やすさんは、

「実家で、ばあちゃんから『おやつよー』と言われて出される料理みたいな」

と形容していた。決してまずくはないのだけど、子供心にあんまり嬉しくはない、というレベル感の料理。

はっきりいって、日本人の味覚からすると、素朴すぎてウケないだろう。でも、そういう料理が食べられるのが外語祭の楽しさ、ということを改めて強調しておこう。擁護しているわけじゃないぞ?本当にそう思っている。

たぶん、こんな料理は、商売としてやっている料理店ではあまり売れないと思う。どうしても、日本人向けに味をカスタマイズしたり、それが難しいならメニューから消えてしまうはずだ。でも、外語祭はそういう「資本主義の論理」とちょっと違う重力が働く。なので、ジュンポジュンポピサンのような料理も、にょっきりと顔を出す。

5カ国目:フィリピン語科『SARISARI STORE』

11:30

フィリピン語科、だって。あれ?昔からあったっけ?この語科。

フィリピン語って、タガログ語のことか。フィリピンは英語も公用語になっている国なので、わざわざタガログ語を学ばなくても・・・と僕なんかは思ってしまうけど、しっかり科があるというのがすごい。さすが東京外語大だけある。

ちなみに僕は、中学時代の英語の教師がフィリピン人だった。けっこう訛りがある先生だった。

少人数の語科らしい。そのせいもあってか、女子学生が半ばやけくそのように大きな声で客を呼び込んでいる。でも、その言葉が「ウェルカム!」とか言ってるので、「なんだ英語じゃないか」と笑ってしまった。

ギナタンビロビロ、という「言いたいだけちゃうんかおじさん」にとって魅力的な名前の料理がある。

しかし、どうやらココナツミルクに紫芋などを入れたものらしい。甘いのはちょっとなぁ。

30カ国全店巡れるとは到底思っていないけど、できるだけのことはやりたい。そうなると、血糖値をばびゅーんと上げてしまう甘い料理は避けたいところだ。ギナタンビロビロ、言いたいけども。

でも結局言っちゃうんだろうなあ、まいったなあ、ギナタンビロビロ、と予習していたら、「現在仕込み中」とのこと。あら、注文しそびれた。そしてギナタンビロビロ、言いそびれた。

結局ここで買ったのは、やすさん用のサンミゲル(ビール)と、ビールのつまみとしてアドボ。

アドボ、というのはフィリピンの代表的な料理で、鶏肉の煮込みだ。うん、うまいうまい。

6カ国目:スペイン語科『¡salud!』

11:36

今度はスペイン語科。

スペイン語、といっても、スペイン本国だけでなく中南米の殆どがスペイン語圏だ。料理を提供する側としては、よりどりみどり過ぎてちょっと困るだろう。

スペイン料理、といえば「パエリア!」とか「ピンチョス!」というイメージがあるけど、中南米まで範囲を広げると、タコスやらなんやら、挙げていくときりがない。

というわけで、買ったのは僕用のインカコーラと、エンパナーダ。

エンパナーダは、揚げ餃子みたいな食べ物だ。

甘い甘いインカコーラをぐっと飲み、血糖値が一気に上がる。ライフガードを飲んでいるような気分だ。

7カ国目:中央アジア地域『シルクロード』

「中央アジア地域」というくくりで、お店が出ていた。

なんとなく地球儀上で「中央アジア」の場所ってのはイメージできるのだけど、じゃあどこの国なんだろう。「なんとかスタン」って名前がつくあたり、ということでよろしいか?

国ごとに言葉が違うと思うのだけど、一体どういうこっちゃ?と不思議だったけど、東京外大はなにも語学教育のためだけの大学じゃないのだった。地域文化を学んだりもするので、言語の枠を超えた「地域」単位の学習というのもあるのだろう。

屋台によって装備はまちまちだ。そして、厨房の規模、配置も大きく異なる。

やすさんは、この屋台を見て「厨房が整っている」と感心していた。コの字のキッチンの真ん中にカウンターを設置していて、学生さんたちはテキパキと動いていた。

語科によっては、厨房のレイアウトが微妙だったり、行列ができるほどの来場者をさばくだけの火力が圧倒的に不足していたり、人手が足りず少人数でおおわらわだったりしている。そういうのを見比べるのも、興味深い。無慈悲ではあるのだけど。

ここで初めて、羊肉が登場。

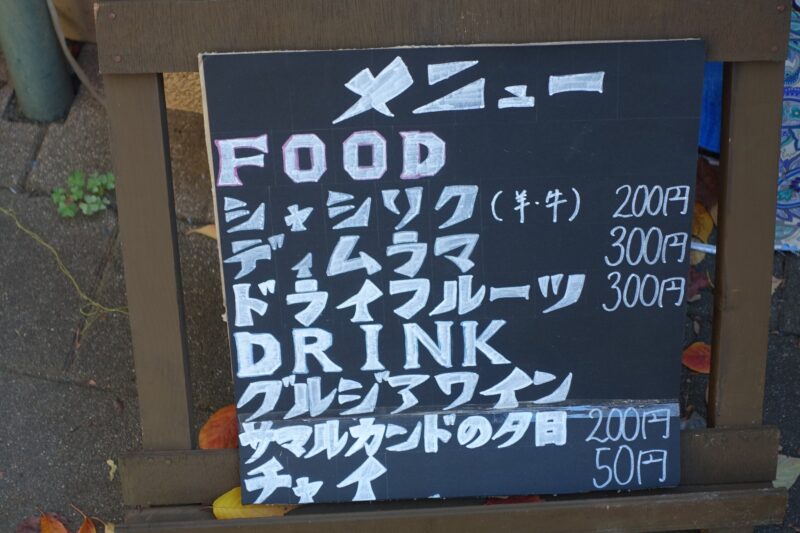

やすさんも僕も羊肉が大好きなので、シャシリクは頼んでおおきたい。シシケバブではなく、羊肉や牛肉の串焼きのことを指すらしい。

せっかくなので、羊と牛肉、それぞれ1本ずつもらう。

あと、今回の「言いたいだけちゃうんかい」道場は、グルジアワインの「サマルカンドの夕日」で決まりだ。

ディムラマ、という聞き慣れない料理も売られていた。これは写真を見る限り、肉じゃがのような食べ物らしい。

というわけで、シャシリク(羊、牛)とサマルカンドの夕日。

(つづく)

コメント

コメント一覧 (2件)

言いたいだけちゃうんかオーダー、良いですねぇ。

町中華をはじめ外国の料理を出すお店のメニューには、料理の真名をカタカナ表記するのを義務化してほしいなどと思ったり。

私も漢字表記がカッコよかったりとか、変な名前~♪ で注文するときたまにあるので。

不思議と自分に合わなかった『ハズレ』でも腹立たないんですよね。

忘れたころにまた頼んでるまであるw

ティータさん>

ルーローハン、というのは日本でも定着してきた料理ですが、たとえばお店のメニューで「ルーローファン」と書いてあったらどうだろう。嬉しくなって、きっと「ルーローファン!ください!」とファンという言葉を強調しながらオーダーするに違いない。