次はこれを再現してみよう。最終日前日、カレーの制作を終えたばばろあが「ロケット花火百連発をやる」と言い出したところ。ロケット花火の「しっぽ」部分を連結し、一回の着火で連射できるようにした。で、今政に着火しようとしているのがこの写真。ばばろあ、腰が引けている。

実際のところは、うまく発射できず、ほとんど単発となった。ただ単にうるさいだけ。

14:25

2013年のばばろあ。

ほぼ同じところで撮影しているのだが、浜辺の荒廃っぷりがよくわかる一枚。このあたりはブロックもなく、砂浜が残っている場所ではあるが、大ぶりな石がゴロゴロしている。「砂浜」としてはちょっときつい。また、流木や細かい木の枝がたくさん漂着しており、お世辞ともきれいとはいえない。ゴミはあまりないのだけど・・・。

やっぱりあらためて思う、この地は既にキャンプ地としては不向きだ、と。古里ヶ浜でももう少し別の場所であれば、まだテントは張れるかもしれないが、少なくとも20年前の約束の地、ここでは無理だ。

1993年のおかでん。

最終日前日の夜、「最後の晩餐」の最中。しこたま日に焼けたおかでんだが、唇までもが日焼けしてしまった。おかげで、始終ぴりぴりしている。ビールなんて飲んだ日にゃ、痛くてたまらない。で、この写真は、カールスバーグを一口飲んで、「いててて」となっている瞬間を捉えたもの。

写真で見ても、唇が赤く腫れているのがよくわかる。こりゃ痛いわけだわ。

14:55

2013年のおかでん。ちょっと首の角度があっておらず、再現性が低くなってしまった。浜辺に落ちていた何かの缶を手に、撮影。おかでんはデニムを履いていたのだが、再現性を高めるためにデニムを脱ぎ捨て、トランクス姿になった。今日に限って、ブリーフでなくて良かった。

14:58

さあ、再現写真を撮るべきものは撮った。そろそろおいとましようか。

最後、20年前に天幕を張った場所の上で、2013年版アワレみ隊の記念撮影。本当はこのほかにも、蛋白質、ひびさん、しうめえがいるのだが、今回は厳選4名ということで。

「もう、神島はいいかな・・・」

変わり果てた古里ヶ浜を見たわれわれは、そういう感想を漏らした。さらに20年後、この地を訪れることは多分ないと思う。では、20年後のわれわれは、一体どこで、何をしているのだろう?20年前、今のわれわれの事を想像できなかったように、今の僕たちも20年後の事は全く想像できない。

15:00

未練はあるが、これで最後にしよう。

さようなら、古里ヶ浜。半分海に沈んだテトラポットを振り返り振り返り眺めつつ、この地を後にした。

15:01

古里ヶ浜を後にしたわれわれアワレみ隊ご一行様は、浜のすぐ近くにある神島小・中学校にお邪魔してみることにした。ここは、水の補給基地として使わせてもらったところだ。

15:04

校庭に面した、水場。

天幕合宿において、ここの水道をライフラインとして使う腹づもりで現地入りを果たしたアワレみ隊。しかし、そういうキャンプ客の到来を見越していた学校は、蛇口を取り外して対抗していた。蛇口がないと、水を補給することができない!途方にくれたわれわれは、結局片道40分近くかけて、集落から山を登ったところにある八代神社の境内まで日参する羽目になった。

20キロある水タンクは、折りたたみができる反面、ぶよぶよした形状だった。このため、水をたっぷり入れた状態では、取っ手を持ってタンクを持ち運ぶのはとても難しかった。そのため、キャリーカートにタンクを載せ、タンクをロープでカートに縛り付けた状態で運搬をしていた。

5人の天幕合宿だと、20リットルの水は1日で消えてしまった。もちろん、使い切る程ではないのだが、2日もたせるのはちょっと無理だった。日陰がない砂浜なので、飲料用のお茶としての消費だけでも結構な量となったからだ。だから、毎日この「神社詣で」は行われる事になった。

・・・が、2日目にして、異常事態発生。水をいっぱいに詰めたタンクの重さに耐えかねたキャリーカートが壊れた。古里ヶ浜へ通じる道の途中で、立ち往生する水当番しぶちょお。しかし、そこにたまたま、学校の用務員さんが車で通りがかったのだった。事情を知った用務員さんは、アワレみ隊をアワレんでくれて、だったら用務員室に来い、少し水を分けてあげよう、と申し出てくれたのだった。

それから毎日、アワレみ隊は用務員室で水を分けて貰った。本当は内緒にすべきことなんだろうけど、もう20年も経った話で時効だろうから、しゃべっちゃう。その節は大変にお世話になりました!片道40分(往復80分)の水運搬を毎日やるのは相当キツかったけど、それが古里ヶ浜至近の学校で水が手に入ったのは、不幸中の幸いだった。

15:07

小中学校をしばらくぶらぶらした後、島一周の歩道に向かう。

島の東側は断崖絶壁になっており、このあたりは「カルスト地形」と呼ばれている。風光明媚な場所だ。

15:13

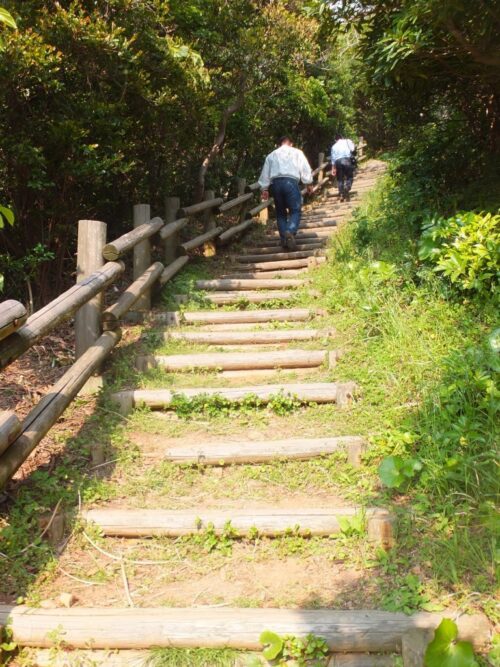

結構な坂を登っていく。

「こんなキツい坂、あったっけ~。覚えてない~」

とみんな悲鳴を上げながら、登っていく。

コメント