アワレみ隊は2001年に四国八十八カ所、2002年に高野山奥の院を詣で、すっかり線香臭い集団になってしまった。・・・ということはない。このまま「心霊スポット巡り」「霊的エネルギーが出ている場所を訪ねる」なんて企画を続けていたら、まさに胡散臭い組織だっただろう。しかし、健全な精神だったというか、日本人ならではの宗教に無頓着というか、それ以降宗教がらみの企画は行っていない。

ただ、八十八カ所を巡る旅はおかでんの人生の記憶にしっかりと銘記された、楽しい思い出となった。一生のうちに二度目があるかどうか。特にわれわれの場合、「タイムリミットに追われる」「最短ルートをカーナビと地図でにらめっこしながら決めていく」「寝場所探しに毎晩悩む」「食事」などの複合的要素があり、現代版オリエンテーリング的感覚で楽しめたのが良かった。「楽しめた。」と言ってしまうと、真剣な悩みを抱えつつ巡礼している人に配慮が足りないけど、実際楽しかった。

それ以降、今度は「秩父(埼玉県)34カ所観音霊場巡り」をGW中に実施しようか、などと真剣に検討していた時期もあった。秩父34カ所は総行程100kmちょっとだったと記憶しているいので、覚悟を決めれば歩きでも自転車でもイケる、とふんでいた。

しかし、企画は実施されないまま、時間ばかり過ぎていった。とはいっても、その間に『東北道の駅106カ所完全制覇』や『八丈島観光名所完全制覇』、『日本三大巡りの旅』といった「各所に散らばる目的地を完全に巡る」企画を実施していたので、その手の欲求は常に持ち続けていた事が分かる。そして、適度にガス抜きは実施されており、何ら不都合はなかった。

そんな中、あるルートから「倉敷(岡山県)に八十八カ所ができたらしい」という情報を聞いた。正確に言うと、今まで崩壊していたり区画整理のため撤去されていた巡礼地が再建され、無事昔通りに八十八カ所の体をなすようになった、ということだ。全国には、あちこちに「四国巡礼は無理なので、オラが地元にミニ八十八カ所を」という主旨のものがある。その一つ、ということになる。

倉敷といえば、「蕎麦喰い人種行動観察」に蕎麦屋が比較的多く紹介されているので読者は不思議に思っていたかもしれないが、実はおかでんにとってはゆかりの地である。広島出身のおかでんではあるが、何か折りがあると倉敷を訪れている。そんな「自分の庭とも言える場所」に八十八カ所が再興されたとなれば、征かぬ手はない。ちょうどゴールデンウィークは倉敷に立ち寄る機会を設定できたので、これ幸いとミニ遍路に挑む事にした。

2007年04月29日(木)

倉敷入りしたおかでんであったが、この時点で全く情報を持っていなかった。ネットで検索をかけてみたが、情報量が全然足りない。復興して間がない、ということもあるのだろうが、ミニ遍路で専門的に情報提供するサイトなんて無いのだろう。どこに札所があるのかが、一つもわからない。大丈夫か、おい。

倉敷市役所の観光課にでも問い合わせてみようかと思ったが、うーん、観光資源として認識していない可能性大だ。「何ですか、それ」と逆に言われそうだ。

この八十八カ所再興に尽力したのは、美観地区を見下ろす鶴形山の中腹にある「観龍寺」というお寺だという。ここに問い合わせるのが確実だろう。しかし、いきなりお寺に「頼もう!」と押しかけるのもなんだか気が引ける。

母親から「仏具店に行ってみると良いかも」というアドバイスを貰った。なるほど、確かに仏具店に行けば「倉敷遍路ガイド」なんてパンフレットが置いてあるかもしれない。良き助言哉。早速、商店街にある仏具店に行ってみた。

「ああー、聞いたことはありますけどガイドとかそういうのは置いてないですねえ」

店員さんは残念そうにそう答えた。絶対置いた方がいいぞ、営業上。観光資源としてPRして、巡礼者が増えたらおたくの売上上がるでしょ。

「ええと、ということはやっぱり観龍寺さんに行った方が良いってことですかね?」

「多分そうですねえ」

むむむ、結局観龍寺になるのか。なんだか緊張するがまあいい。せっかくなので、ここで巡礼グッズを買っておくことにした。

「ろうそくをあげるところなんてあるんですかねえ?」

「さあ・・・よく分からないですけど、無いと思いますよ」

「納め札は・・・やっぱりいらないですよね」

「線香は・・・あった方がいいか」

結局、店員さんが詳しくないので、線香だけ買うことにした。あと、頻繁な線香の出し入れがあるので、プラスチックの携帯用線香入れも。これがないと、細い線香なので鞄からの出し入れでボキボキ折れる。四国遍路で学んだことだ。

お線香には値段がピンキリであるのにはちょっとびびった。普段仏具店になんて足を踏み入れることすらないので、新鮮な驚きだった。ええと、何を買えばいいのかな。一番安いやつだと細くて折れやすそうなので、もう一ランク上のものにしてみた。うひょう、御利益ありそう。

高いお線香は、きっと良い香りがするのだろう。香道の道具を売っている店に行ったことがあるが、高いお香は本当にひっくり返るくらいの値段だった。お茶に傾倒すると財産を食いつぶすというが、お香も同じだろう。

まあ、今回は屋外だし、「おじゃましましたー」というあいさつ代わりのお線香なので、安めのもので勘弁してもらう。

仏具店から、観龍寺に向かう。

観龍寺に着いてみると、山門は既に閉じられており、通用門だけが開いていた。ありゃ、17時を回っている時刻なので、もう本日営業終了ですか。

とはいっても、まだ日没まで時間があるし、まさかもう就寝してます、とか夕餉の真っ最中ですという事はあるまい。失礼を承知で、お寺に入らせてもらう。

とはいっても、ええと、本堂の仏様にコンニチハしても意味がないわけで・・・ここかな、住職さん達が居住しているところは。

「こんにちはー、ごめんくださーい」

しばらくすると、奥からお坊さんが出てきた。やや怪訝そうな顔をしている。アポ無しで直撃する輩などそうはいないのだろう。「倉敷八十八カ所再興と聞いて飛んできました」と、我ながら間抜けな切り出しで、事情を説明する。

「何か、巡礼地を示したガイドのようなものがあればゆずって頂きたいのですが」

すると、そのガイドブックに相当するものは存在するが、ここには無いという。

なんと、お寺にもない遍路ガイドって何だよ。仏具店で売られていたわけでもないし、謎のベールに包まれた遍路みちだな。今度はこっちが怪訝な顔をする番だ。

聞くと、お寺の檀家さんの中で世話役をやっている人がいて、その人の手元にまだ冊子が有るはずだ、という。仏具店→観龍寺ときて、今度は世話役さんのところに行くのか。幸いにも、お坊さんがその方のところには電話で事前に連絡しておく、と気を利かせてくださった。ありがたい。聞くと、アイビースクエアの門のすぐ脇にある備前焼のお店だという。

アイビースクエアは旧倉敷紡績所だ。明治時代に作られた建物が残されており、赤レンガが特徴的な倉敷を代表する観光スポットの一つ。

その脇に・・・ああ、あった。備前焼のお店があるぞ。多分これだ。

「すいませーん、観龍寺さんからのご紹介でこちらに訪れたんですが、四国・・・じゃなかった、倉敷八十八カ所のガイドを頂きに参りました」

と告げたら、気のよさそうなおばあちゃんが出てきて、「先ほど連絡ありましたよ。若いのに殊勝ですねえ」なんて言われた。いや、もう若くはないんですけど。まあ、おばあちゃんの半分も生きていないので、若造といえば若造ですが。

いろいろ四方山話をしながら、倉敷の八十八カ所について聞いてみる。

「年に2回、春と秋に観龍寺さん主催でお遍路をやってるんですよ」

「えっ、でも一日では終わらないのでは?」

「いいえ、一日でやってますよ」

それはすごい。1カ所10分で移動できたとしても、88カ所ともなれば880分(14時間40分)かかるわけだから、実際はもっともっと短時間で札所間を移動できるのだろう。お遍路ツアーにはご高齢の方も参加されるのだろうから、かなりゆっくりと移動するはずだ。それでも1日で全部回れる、ということは・・・1カ所5分以内、か。こりゃあ濃密だ。御利益ありまくりだ、きっと。

ほかにも聞いてみたら、札所は山の中にあったり住居の脇だったりするので、火気禁止ということが分かった。え、ということはですね、先ほど買った線香は意味が無かった、と?あちゃあ。ミスった。

結局、お手製のガイドを2冊も貰ってしまった。恐縮することしきりだ。一冊は実家の仏壇にでも飾っておくことにしよう。

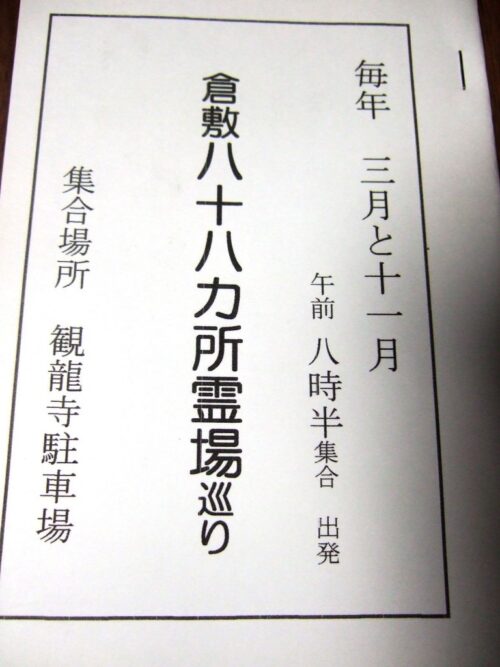

なるほど、「倉敷八十八カ所霊場巡り」と書かれた表紙には、「毎年三月と十一月、午前八時半集合・出発」と書かれている。出発する場所が「観龍寺駐車場」なのがなんとも現実的だ。

ちなみに、この記事を読んで、「自分も倉敷遍路をやってみたい」と思った方がいたら、安易にアイビースクエア前の備前焼店(すいません、お世話になったのに店名忘れた)に突撃しないこと。基本的に観龍寺の檀家を対象とした、年2回の遍路企画。このガイド、おかでんはただで貰ってしまったが、当然お金をかけて作っているものだ。ちゃんと事前に観龍寺さんに筋を通しておくべきだと思う。ガイドそのものの予備がない可能性もあるし。

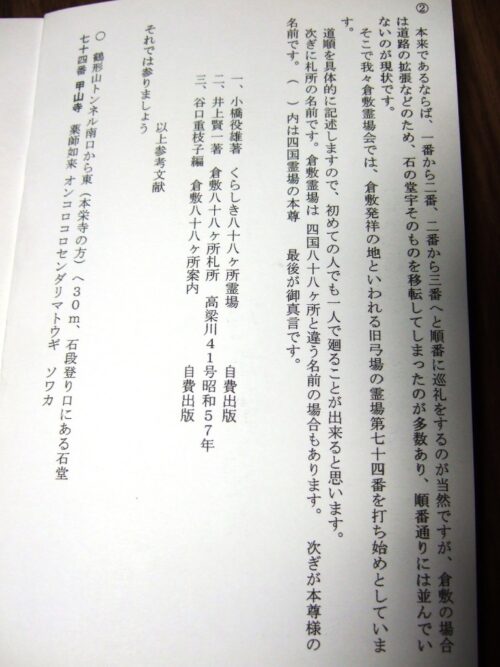

いかにもお手製感漂うガイド。そりゃそうだ、商売っ気出してカラー印刷、図解バリバリなものを作る予算なんてどこにあるんだ。だからこそ、2冊も貰って恐縮してしまうのだった。

冒頭にはこう記されてあった。

本来であるならば、一番から二番、二番から三番へと順番に巡礼をするのが当然ですが、倉敷の場合は道路の拡張などのため、石の堂宇そのものを移転してしまったのが多数あり順番通りには並んでいないのが現状です。

そこでわれわれ倉敷霊場会では、倉敷発祥の地といわれる旧弓場の霊場第七十四番を打ち始めとしています。

道順を具体的に記述しますので、初めての人でも一人で廻ることができると思います。

いきなり74番から始まるという変則プレイ。これは意表を突かれた。

で、その74番札所の名前が「甲山寺」。ご本尊は「薬師如来」。以降、全ての巡礼地は四国のそれと全く同じお寺の名前とご本尊を仰いでいる。さすがミニ遍路、こういうところはきっちりと元祖を踏襲するんだな。

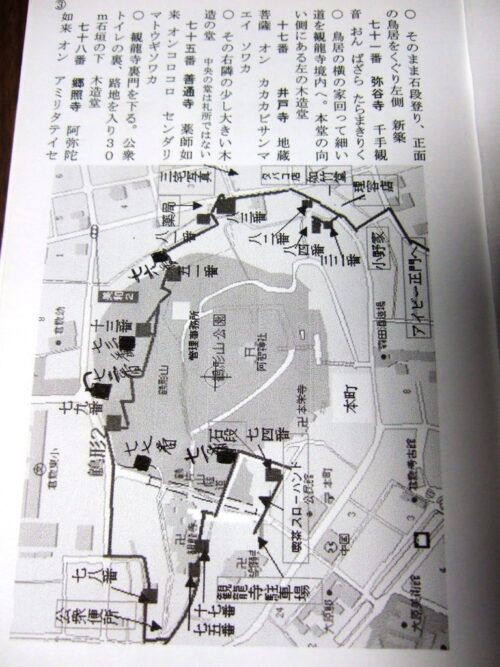

次のページからは、ずっと八十八カ所を巡礼するための道順が記されている。地図が付いているので助かる。

ちなみに、「出発場所」である観龍寺駐車場から、次の甲山寺までの道のりはこのように書かれている。

○鶴形山トンネル南口から東(本栄寺の方)へ30m、石段登り口にある石堂

七十四番 甲山寺 薬師如来 オンココロセンダリマトウギソワカ

スタート地点から30mで最初の札所ですかい。1日で巡礼できるから距離が短いとは分かっていたものの、この距離には愕然とした。短い。小学生が短距離走で走る距離よりも短いぞ。全力疾走したら5秒もかからず着いてしまうではないか。

しかしおっかしいなあ、(倉敷へんろにおける)甲山寺のあたりはよく知っている場所なんだけど、あんなところにお堂があったっけ?記憶が全くない。

危ないな、こりゃ「気付かずに通り過ぎる」リスクが随所に隠れているということだ。しかも、ページをめくっていくと途中から山岳ステージに突入して、舗装道路ではない山道の傍らに札所があったりするようだし。

山岳ステージと住宅ステージの複合、それが倉敷遍路。なかなか楽しませてくれそうじゃあないか。

2007年04月30日(金)

[0番札所:観龍寺駐車場]

快晴の中、遍路決行の朝を迎えた。日差しは強いが、まだやや肌寒い。その結果、服装は「長袖だけど短パン」という中途半端な出で立でおかでん登場。さすがに白衣は持って帰ってなかった。というか忘れてた。ちゃんとした正装すれば良かったか。お経だけはしっかり持って来ていたんだけど。

コメント