09:38

「ケーブル下」行きバスに乗り込む。

素っ気ない行き先だ。「御岳山口」とか、「御岳山ケーブルカー駅」とか、もう少し名前の付け方はなかったのだろうか。そもそも、ケーブルカーの駅は「滝本駅」という名前が付いている。「滝本駅行き」がシンプルで良かったのに。

御岳山ハイキングを考えている人は、そもそもある程度は下調べしているはず。なので、少々名前がわかりにくくても問題はない、ということだろうか?

バスは、交通系ICカードに対応していた。山間部を走るバスなので、現金オンリーだと思っていたのでちょっと意外だった。

09:51

バスは10分ちょっとで「ケーブル下」バス停に到着。

うん、確かにこれは駅から歩いてもバチはあたらない距離ではある。とはいえ、微妙に遠いので、バスがあるのはありがたい。

さあ、ケーブルカーだ。

ケーブルカーを使わないで歩いて登っていくことも可能。でも、そんな発想はみじんも起きなかった。楽できるなら楽をして何が悪い。という開き直りだ。

楽するのは邪道というなら、海抜ゼロメートルから登らないと全ての登山が邪道になってしまう。それは現実的じゃない。

・・・と、早くもケーブルカーに乗る気満々だったわたくしの眼前に提示されたのは、「この先約250m⇒」と書かれた看板だった。

あれっ、そうなの?結構歩くんだな。

道理でバスの行き先が「ケーブル下」なわけだ。「このバスはケーブルカーの駅に到着するわけじゃないよ」と宣言していたのだった。

結構急な坂を登っていく。

道路が凍結して車がスリップしないように、路面には溝が刻まれている。それだけ傾斜がきつい道だ、ということ。

前方にケーブルカーの滝本駅が見えてきた。

おお!?なんだありゃ。ケーブルカーの線路が高架橋になってるぞ。

ケーブルカーという乗り物は、山の急斜面に沿って上り下りするものだと思っていたけど、「高架橋の上を走る」場合もあるのだな。初めて見た、こんなの。

滝本駅前は確かに狭かった。バスが待ち合わせをしたり、展開するのは厳しそうだ。神社参拝者や関係者用の駐車場などもあるし。

駅の手前最後は、階段を登っていく。

階段の真ん中を仕切る手すりには、

→ PASMO(Suica)片道乗車

← 乗車券購入

と書かれている。えーと、「右側通行です」というわけではなく、どっちを歩いても構わないのか。で、この右と左の違いが一瞬よくわからない。

09:52

滝本駅。

ああなるほど、

- 交通系ICカードを持っている人はそのまま自動改札ができますよ、なので右側を歩いてね

- 現金払いの人は券売機で乗車券を買う必要があるので、左側を歩いてね

という意味だったんだな。

駅の結構手前からこの誘導表示が出ていたということは、混むときは随分と混むのだろう。階段のところまで長蛇の列ができるっぽい。正月は武蔵御嶽神社参拝客用に終夜運行すると聞いているので、そのときはすごく混むと思われる。

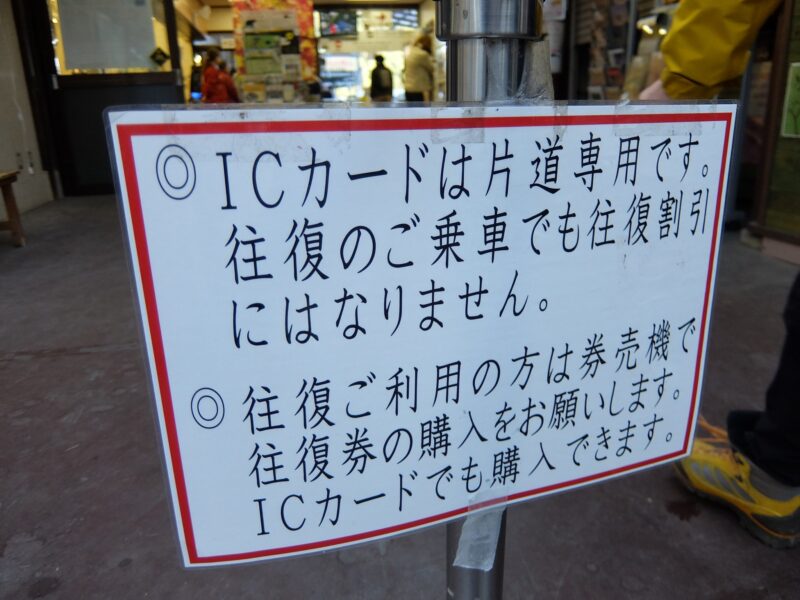

何々?

ICカードは片道専用です

って書いてある。えっ、今まさにPASMOで入場しようとしていたのに、どういうこっちゃ。

ああ、なるほど。

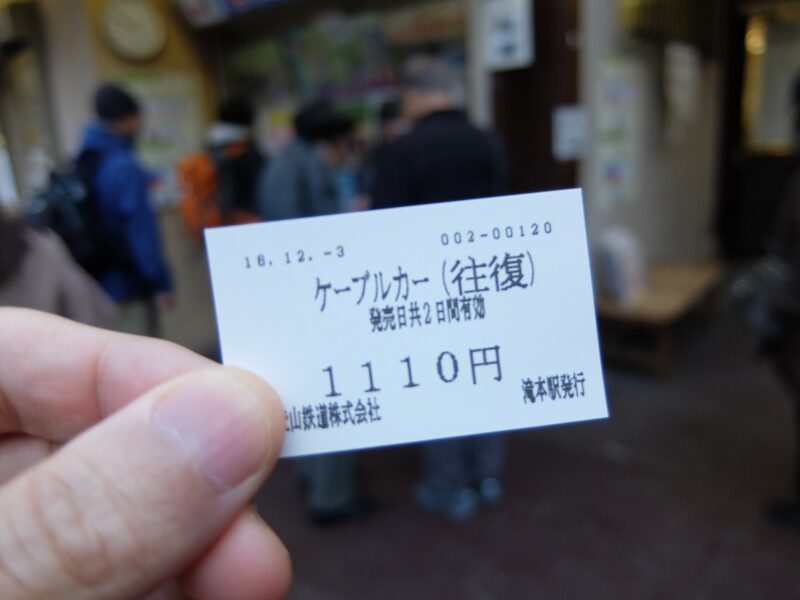

ケーブルカーの片道は590円だけど、往復きっぷを買えば1,110円になって70円お得になる。

で、交通系ICカードで自動改札を通ると、往復きっぷ扱いには出来ないので注意してね、ということだ。状況を理解したぞ。

往復券を購入。「下りくらいは歩いて降りよう」という発想は全くなかった。

それはともかく、ややこしいのが、この往復券を自動券売機で買う際、交通系ICカードで購入できるということだ。

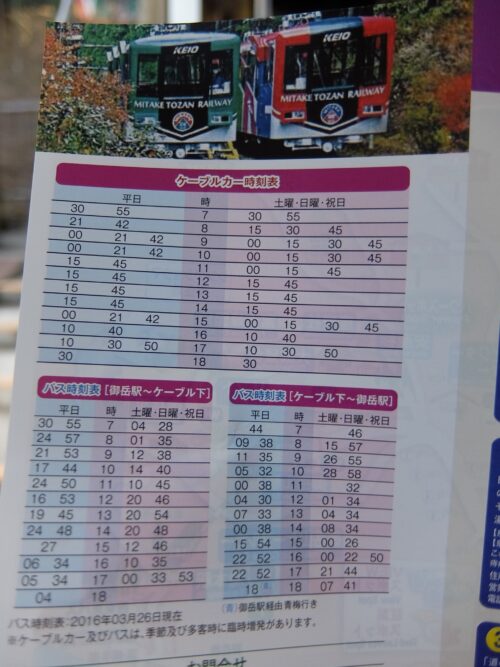

ケーブルカーとバスの時刻表。

ケーブルカーは「井戸のつるべ」みたいに、上り電車と下り電車が入れ違いに運行する。なので、ふもとの滝本駅と、山の上の御岳山駅とでは全く同じダイヤになる。当たり前だけど、なんだか不思議。

18時30分発のケーブルカーが最終便。しかしこの最終便で下山しても、平日の場合は終バスが出てしまったあとなので要注意。土日祝日ならギリギリ終バスが接続しているっぽい(18時41分発)。

週末のケーブルカーは、1時間あたり4本が運行されている時間帯もある。結構な多頻度だ。知らなかった、初めて登る山なので全く知識がなかったけど、そんなに沢山の人が訪れる場所だったとは。

(つづく)

コメント