10:18

さあ、武蔵御嶽神社に向けて歩いて行こう。

まだこのあたりは「山上集落」という雰囲気ではない。ケーブルカーの駅があって、そのお客さん目当ての売店があるだけだ。

ここからしばらく歩いた山の中に集落がある、というのはかなりワクワクさせられる。なにしろ、ここまでやってこようと思ったら、ケーブルカーか、先ほど見下ろした細い山道しかない。

「実は山の裏側に、もっと立派な道があるんです」

なんていうトリックはない。

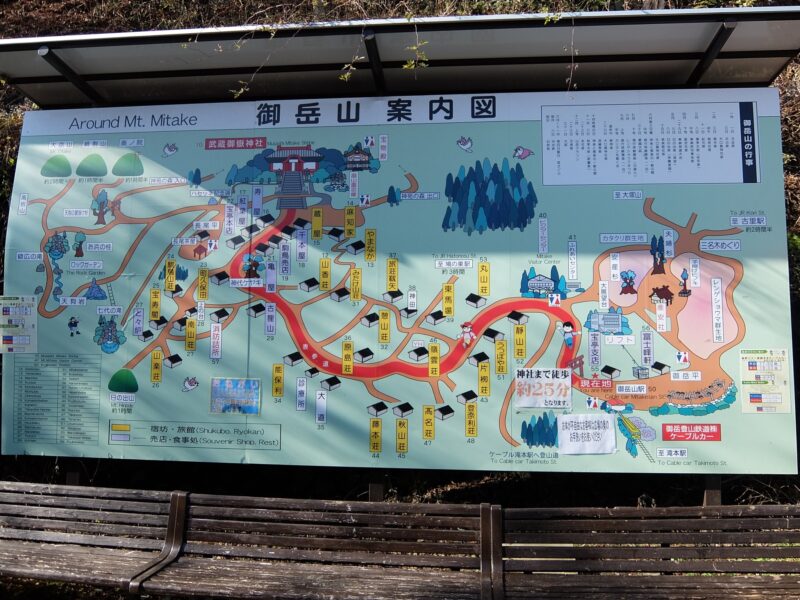

神社までの道は結構うねっているように見える。山の中だから高低差があるのだろうし、山の形に沿っているせいもあるのだろう。

普段、綺麗に区画整理された都会に住んでいると、こういう地図を見るだけでも楽しい。わかるかなあ?この心情。

神社までは25分、と書いてある。結構距離がある。

もう少し神社に寄せる形でケーブルカーを作れなかったのか?と思うが、多分それは無理だったのだろう。

「日本健康開発財団推せんコース」として、二つのルートが紹介してあった。初めて聞くぞ、そんな財団。

一つは、「青梅五日市金比羅山森林浴コース」。

秋川渓谷に向かって歩いて行き、JR五日市線の武蔵五日市に出るコースとなっている。9km、4時間半のルート。

このルートのことは僕は知らなかったけど、御岳山登山の際に武蔵五日市に抜けていくルートをとるのは結構メジャーだ。「つるつる温泉」という入浴施設があるので、そこでひとっ風呂浴びて、そこからバスに乗って武蔵五日市駅に行くことができる。

こんなところに温泉?と不思議に思うが、地下深くからポンプアップしているお湯だ。とはいえ、温泉の名前どおり、PHが9.9というアルカリ泉なのでかなりつるつるするはずだ。

バス待ちの時間を風呂で楽しめるし、次回御岳山を訪れる機会があれば、このルートをとってみたいと考えている。

ちなみに、「青梅五日市金比羅山森林浴コース」についても調べてみたら、こちらにも「瀬音の湯」という入浴施設があることがわかった。

いずれにせよ、武蔵五日市方面のルートは温泉が楽しめるということで、山歩きのモチベーションが上がるのは間違いない。

一方の僕はというと、ケーブルカー往復を前提とした、温泉も何もないシンプルなハイキングを計画している。

「青梅御岳山森林浴大塚山コース・ロックガーデンコース」

に書かれているルートの一部を歩く予定だ。

このルートは∞の形にルートが敷かれているけれど、僕はそのうちの右側、大塚山には行かない。左側の武蔵御嶽神社と、ロックガーデンと呼ばれるエリアをダラダラと歩くつもりでいる。

このコース全部を回ったって、2時間50分。面倒くさがらずに大塚山にも立ち寄れよ、と我ながら思う。でも面倒だから。なんかね、今日はそんなにガツガツ歩く気分じゃないんだ。山の上の集落を見られればそれで満足。

最近滅多に合わなくなったけど、山友達のコダマ青年は以前御岳山についてこう語っていた。

「御岳山?当然縦走でしょう。御岳山からそのまま西の尾根を伝っていって、奥多摩に下山するんだ」

「ええ?奥多摩まで?随分遠いんじゃないか?」

「いや、そんなにかからないよ、トータルで8時間もあればおつりがくる」

「さすがにそれはちょっと」

「おかでん、お前はそれでいいのかと。軟弱というそしりを受けても良いのかと」

こういう会話をしたのは、かれこれ10年以上も昔だったと思うが、今でもはっきりと覚えている。

コダマ青年から軟弱物扱いされたので、今回も直前まで「奥多摩まで縦走しようか・・・」と地図を眺めていた。しかし、山に行くのを正式に決めたのが前日だったこともあり、気力体力情報力という点で準備不足だった。さすがに道迷いして、変なところに行き着いてしまったら怖いので今回はやめにした。

標高が高い山よりも、こういう里山の方が情報武装をしておく必要がある。何しろ、獣道やら林道やら高圧電線メンテナンス用伐採やら、いろいろな道が途中にあって枝分かれしているからだ。よっぽど標高3,000mオーバーの山の方が、道の分岐は少ないし道標がしっかりしている。

ちなみに奥多摩駅まで縦走するルートだけど、こちらも温泉を楽しむことができる。「もえぎの湯」という施設が駅近くにあるので、ここで汗を流すといい。なんだ、御岳山界隈は温泉三昧なんだな。

10:19

歓迎、と書かれた大きなアーチにお出迎えされた。

山の中っぽくなく、唐突感がある。いかにも昭和温泉的な雰囲気。

いいよな、こういうの。

だって、「歓迎」のアーチの先は、建物が建ち並んでいるんじゃないぞ。普通の散歩道みたいな状態だぞ?

「えっ、歓迎って言われても、この先は単なる山じゃないですか?」

と思わせる、そのギャップが楽しみだ。

もちろん、山の奥にある神社やお寺で、山腹や山麓の駐車場に車を停めて、そこから山道を歩く・・・というのは珍しいことではない。でも、「歩いた先に神社仏閣がある」だけでなく、たとえ宿坊とはいえ「集落」がある、というのが興奮のるつぼですよ。

いや、るつぼ、っていうほどは興奮していないけど。でも、静かにエキサイティングですよ。いわゆるひとつの。

参道の手すりに、この界隈に棲む鳥の解説があった。

ありがたいのだけど、こういうのって実物を間近に見て、解説と交互に見比べないと全然覚えられないんだよな。

生まれつきの脳の欠陥なのか、僕は全く花鳥風月を覚えることができない。今ここで見た「ルリビタキ」の解説も、あと数分後には忘れてしまうのだろう。

以前、これじゃいかん、と思ってハンディタイプの植物図鑑を買おうと思ったことがある。山に登って、美しい高山植物を見た時に名前がわからないのは残念だからだ。

しかし、未だに買っていない。というのは、特に高山植物の場合、山域によって全く異なっていて、例えば長野県界隈の山で見ることができる植物と、関東エリアで見ることができる植物は違う。そういうのをどうすればいいかわからず、面倒くさくなってやめたのだった。

10:23

赤い鳥居が見えてきた。

その鳥居の奥に見える山。

右側のピラミッドのような美しい山も気になるけど、それよりも気になったのが正面の山だった。

あっ、民家がある!

平坦でもなんでもない、山の斜面に折り重なるように家の屋根が見える。

数十年前に廃村となった跡、なんかではない。今まさに人が生活を営んでいる、そんな現役バリバリの建物だ。

へえええ。本当に「山上集落」なんだな。「山中集落」じゃなくて、ガチで山の上だよ。

(つづく)

コメント