10:02

それでは少林山達磨寺の本堂を目指そう。

山の上にあるので、階段を登っていくことになる。

まずは「総門」をくぐる。

黄檗宗の特徴なのだろうか?なんとなく中国っぽい建物の作りな気がする。シャチホコのようなものが屋根の上に乗っかっているが、これは中国建築文化の影響のように見える(中国にも、シャチホコ的なものを屋根に乗せる文化がある)。

そもそも日本って、お城以外にシャチホコが乗っていたっけ?京都の鍾馗(しょうき)、沖縄のシーサー、その他地方の鬼瓦というのは知っているが、そういえばお寺の門にシャチホコって記憶にない。単に不勉強なだけかもしれないが。

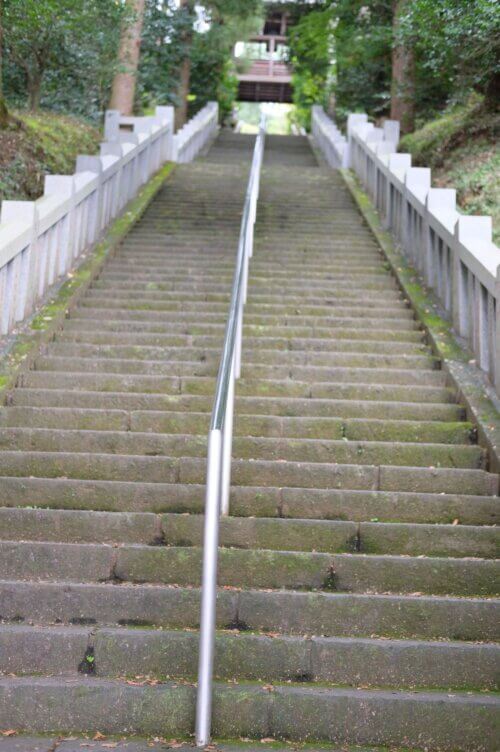

なかなかな石段。大石段と呼ばれていて、165段。

こういう石段があると、学生スポーツ選手のトレーニング場になりそうだが、最近は「ランニング禁止」とする神社仏閣の石段がちらほらある。参拝客の迷惑になる事例がでてきたのだろう。

大石段を上から見下ろしたところ。

「こんなキツい坂は登れない!」という人なら、この石段を大回りする「女坂」というのがあるのでそちらを使うことができる。

いやいや、この高低差そのものが厳しい、というなら、車でやってくればいい。駐車場は本堂の奥にある。

参拝客は、たとえ屋外であってもマスク着用。そしてなにも触らないにしても、手指を消毒。さらにはソーシャルディスタンスが要求されていた。

2021年クオリティだ。

一歩間違えれば、これに加えて「イソジンでうがいをしてください」なんていうお達しも追加されたかもしれない。イソジンがコロナウイルスを減らす、という本当のようで嘘のような話が当時出回っていたからだ。

地図上で「大講堂」と描いてある建物は、「坐禅道場」の表札がかかっていた。

10:08

本堂。「霊符堂」と呼ぶらしい。聞き慣れない表現。

本堂の建築様式は、先程の総門と違ってピシッと直線で構成された入母屋造。

ギョッとするのが、大小様々な達磨が本堂の軒先を埋め尽くしていることだ。遠くから見ると、一体何事だ!?とびっくりする。

神社なら、奉納された酒樽が積んであるような場所だ。それが紅白、それどころか緑や青、果てはゴールドのダルマが山積みなのだから。そしてそれらはみんな両目がしっかりと描かれており、こっちを見ている。ちょっと怖い。夜にここを訪れると、ダルマの目がギョロッと動き出しそうだ。

でも、両目があるということは満願成就で、ありがとうございましたと奉納された証拠でもある。縁起が良いものだ。

絵馬はもちろんダルマの絵。

もう、今更絵馬が風変わりな、その神社仏閣独特なデザインだったとしてもいちいち驚かなくなった。どこの宗教施設も頑張ってらっしゃる。

ぎゅうぎゅうに積み上がったダルマ。あっ、中には片目のダルマもあった。願いは叶わなかったけど、捨てるに捨てられずにこのお寺に奉納されたのかもしれない。

確かに、ダルマを粗大ごみとして廃棄するのは気が引けるよなぁ。ご近所さんの目もあるし。

どういうところがこのお寺にダルマを奉納しているのかと見てみたら、三越、カインズ、ソラマチなど錚々たるお店などだった。あとは学校の野球部など、スポーツ系。

本堂の隣には、「達磨堂」というのがあって、中には達磨がまつられていた。

真言宗のお寺だと、本堂の近くに「大師堂」というのが必ずあり、弘法大師をまつっているのと一緒だ。

10:21

さあ、達磨寺を後にして山岳ステージに入っていこう。

スマホのGoogleマップのナビ機能を使いながら、進んでいく。こういう道は細かく分岐があったりして道を間違える可能性がある。注意して進もう。

(つづく)

コメント

コメント一覧 (2件)

応仁の乱の西軍の総大将山名宗全につながる山名氏は、この地方の豪族が発祥だそうです。

歴史を感じる地名ですね。

ゆうどんさん>

おおーーー山名宗全!久しぶりに聞いた名前だ!赤入道!

僕は高校時代、社会の選択は日本史だったんですが、

・明治大正あたりで時間切れになって、戦後まで習わなかった

・明治時代に入ってから文化・芸術・政治・経済・世界情勢が入り乱れ、わけがわからなくなった

・南北朝・応仁の乱あたりのゴタゴタをちゃんと記憶できなかった

ということで今や殆ど覚えていないです。みなさんはどうなんですかね?覚えてます?日本史。

一応学生時代に日本史の成績は良かったので、当時は記憶力のみでなんとかなっていたんでしょう。でも、すぐに忘れてしまったのは残念。