[05/05 AM11:36 No.052 道の駅 みんまや(竜飛岬) 累積走行距離1895.4km]

津軽半島の先端に近づくほど、周囲の植生が変わってきているのがわかる。あまり高い木が生えていない。寒冷な地だという理由もあるのだろうが、恐らく強風のため身長がある木は生息できないのだろう。

おかげで、眺めが非常に良い。丘の上を走る道からは、遠くに風力発電の風車がたくさん伺うことができた。

津軽半島最果ての地、竜飛岬。青函トンネルの海底駅があることで有名だが、われわれはあくまでも道の駅でスタンプを押すのが目的だ。ただ、それだけのために半島の最先端までやってきた。

「あれ?」

到着してみて、思わず声をあげてしまった。おかでんは以前竜飛海底駅の見学に訪れた事があるのだが、まさにその建物が道の駅だったとは。

そもそも、道の駅というのは「ドライブの通過点」上にあるものだという認識だったが、この地のように岬の先端に、しかも観光名所そのものに道の駅があるとなんだか違和感がある。

記念撮影はするが、ちょっと先にある竜飛岬には行かない。岬まで来て、岬に行かないというのも変な話だ。

でも、やはり男という生き物は、岬や半島の先端にたどり着くと妙にうれしくなるものだ。あれはなぜだろう。征服した、という感覚が味わえるからだろうか。

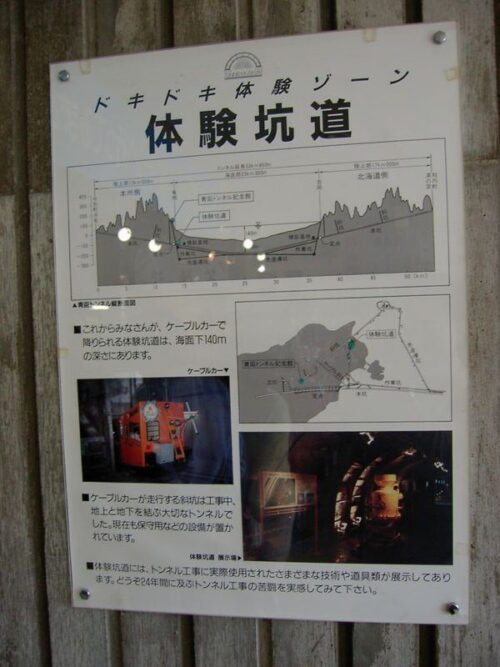

道の駅の壁に「ドキドキ体験ゾーン・体験坑道」というポスターが貼ってあった。この道の駅の脇からケーブルカーで海底140mまで降りて、青函トンネル掘削時に作った坑道を歩いてみましょうというツアーだ。

非常に行ってみたいのだが・・・さすがにそこまで時間はないな。みんまや到着時点でどうやら蟹田のフェリーには間に合いそうだという余裕が出てきたのだが、体験坑道に潜るほどの時間的余裕があるわけではない。せっかく、この北の地まで訪れたというのに、残念。

「そういえばわれわれって、これまでの行程で観光地らしき観光地に訪れたの、初めてだよな」

「言われてみればそうだ」※実際は喜多方市でラーメン食べているので、正確には二度目

「でも、観光地に居ても、結局やるこたぁスタンプ押して退却するだけだからなあ」

「何にも変わらない。観光地であってもなくても、変わらない」

そうそう、スタンプを押さないといけない。これが主目的だ。

売店・・・といってはいけないのか、道の駅の入り口にスタンプラリーの黄色いポスターが貼られていた。ええと、どこにスタンプがあるのかというと・・・あ、「売店」と書いてある。本当に売店でいいのか・・・

と思ったが、そのポスターの下にもう一枚張り紙がしてあった。

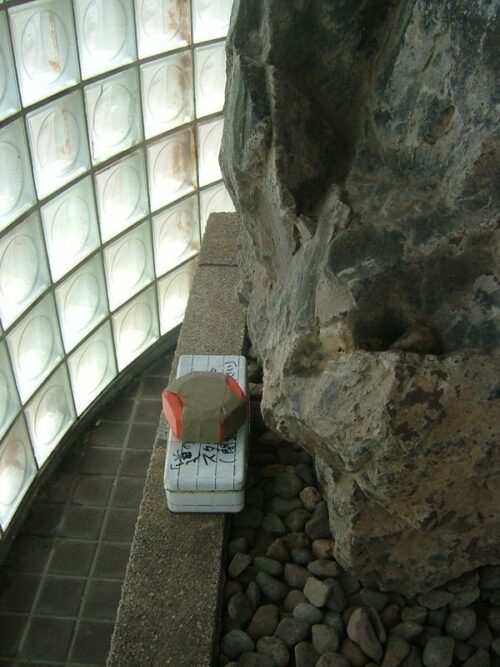

「『道の駅スタンプ』は正面記念石後ろに置いてありますので、ご利用ください」

正面後ろって・・・?

は?

振り返ると、何やら確かに記念碑がひっそりと建てられていた。

まさかこれってわけじゃないよな、まさか。

!!

これだった。

「そんなバカな」と笑いながら記念碑の裏をひょいと覗いたら、そこにスタンプと朱肉が置いてあった。何もこんなところに置かなくってもいいだろうに。逆に盗まれそうだ。

スタンプが盗まれるという一大事があったら、この後この地を訪れるラリー参加者がとんでもないとばっちりを受けることになる。ようやく津軽半島の先端までやってきて、スタンプが盗まれているのでありません、となったら絶対にその場にへたりこむだろうし、スタンプラリーに参加する意欲がうせるに違いない。

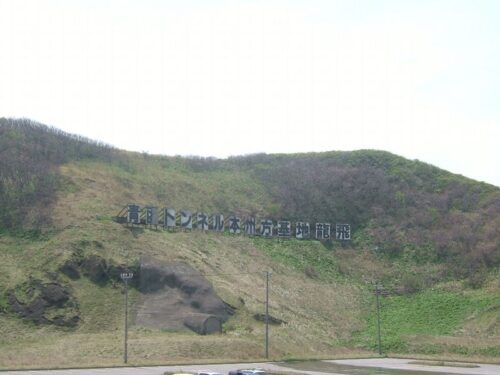

青函トンネル本州方基地竜飛、という表示があった。ここはまさにプロジェクトXの舞台だ。

われわれはしばし、この地で活躍したトンネルマンたちの雄姿とその類い希なる努力に対し、思いを馳せたのであった・・・

10秒経過。終了。さて次の道の駅へGO

うわあっけない。

また暇をみつけて、この地に訪れますから今日の処はご勘弁を。でも、この地に足を踏み入れるってこの先何年後になるのかさっっぱり想像がつかないのだが。

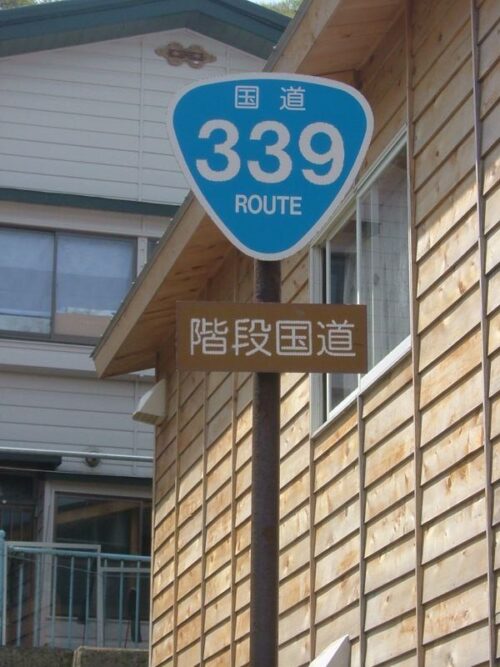

時間に余裕が出てきた記念、ということで国道339号階段国道を見に行くことにした。国道339号は津軽半島を一周する国道なのだが、竜飛岬のところは崖のために車道を造ることができず、国道であるにもかかわらず「階段」になっている、という非常に珍しい場所だ。昔は山梨県の国道140号雁坂峠にも階段国道はあったが、雁坂トンネルの開通で「階段国道」は現在国内でただ一つ、この竜飛岬にある。

もちろん、階段しか交通手段が無いのではなく、ちゃんと近くに車道はある。しかし、その車道はあくまでも国道ではない。

ただ単に階段があるだけなのだが、それでも隠れた観光名所になっているところが面白い。階段国道の入り口には、わざわざ「案内図」が設置されていた。

それにしても、意外だった。海沿いを走る国道が急に漁業を営んでいるであろう民家のほうに折れ曲がっている。広い道はそのまま海沿いを走っているのだが、そちらは国道ではないらしい。

国道を示しているのだろう、路面の一部に赤い色がつけられている。これを辿っていけば階段国道に行き着く、というわけか。

本当かな、とちょっと不安になるが、民家の脇にはちゃんと「国道339号」の標識と、「階段国道」という表記が。間違ってはいないらしい。

いや、とは言ってもデスネ、これはすごい国道だなあ。まさに民家の中を縫うように作られているじゃあございませんか。こんな国道、見たことがない。

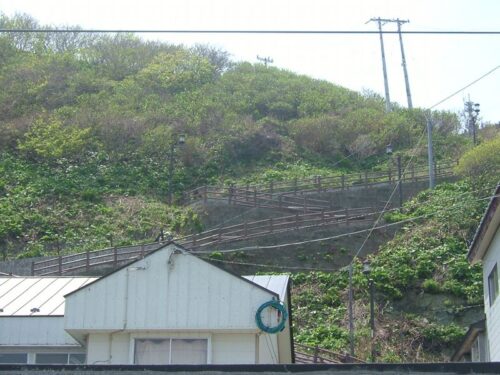

見上げると、何やらつづら折れの階段が見えた。あれか!

あれが国道なのか!

うーん、民家の間にある道よりははるかに国道っぽさを感じるぞ。

・・・ホントか?

いやだって、ちょっとお金かけてそうじゃん。国の威信かけてるっぽいじゃん。

それはうそだ、知らない人がみたら、あれは単なる「公園の高台にある展望台に通じる遊歩道」にしか見えない。

片や、青函トンネルという何十年にも及ぶ国家プロジェクトが行われたかと思えば、国道は「階段」。このギャップがたまらなく素敵だ。いかにも「最果ての地に来ました」的な感じがする。まあ、階段だったら最果ての地かよ、って感じもするが、旅情をかき立てられるのは事実だよな。

階段国道を歩いてみる。一番上まで登るほどの時間的余裕はないので、記念撮影用に最初の踊り場まで。

階段の横にも、きっちり「国道339号」の標識が。国土交通省も、何だかうれしくなっちゃったみたいで頻繁に国道標識を据え付けている。観光名所として、こうなったら意地でも車道化させないつもりだな?

しかも、国道標識の下にはわざわざこんなものまで。

「"日本唯一"の階段国道339号線(1974年) 全長388.2m 362段 標高差約70m」

思ったよりも長くはない階段だ。そのため、ひととおり完走する人がけっこういるようだ。われわれが下から階段を眺めていたら、上から階段を下りてくる観光客が何人かいた。階段国道制覇!なんて後で旅の土産話にするのだろう。

しかし、下りは楽でものぼりはちょっと辛い。

[05/05 PM12:22 No.053 道の駅 いまべつ(半島プラザアスクル) 累積走行距離1919.0km]

階段国道を楽しんだ後は、津軽半島を南下開始だ。海岸線からやや内陸に入ったところで蟹田のフェリー乗り場までラストワン、道の駅いまべつが見えてきた。

・・・道の駅?

何だか、だだっ広い駐車場があるのだが、田舎の駅みたいだ。あ、いや、訂正。ここ、JRの「津軽二股」駅に併設されていた。「道の駅」であると同時に、「鉄道の駅」でもあるわけだな。

建物はカラフルな色合い。でも、屋台が出ているわけでもなく、人の出入りがほとんどなく活気がないため、「本当にここって道の駅?」とやや不安になってしまった。

フェリー出発まであと1時間半ある。蟹田まではそれほど距離がないことから、確実に乗ることができるだろう。

「勝利宣言、もうしちゃってもいいのかな?」

「いいんじゃないの、しちゃっても」

などという会話をかわす。

この道の駅で昼食でも、と思っていたのだが、軽食喫茶コーナーで売られているものがあまりに「軽食」だったため、食べるのはやめにした。せっかくここまでやってきたのだから、それなりに旅情を感じさせるサムシングが食べたい。

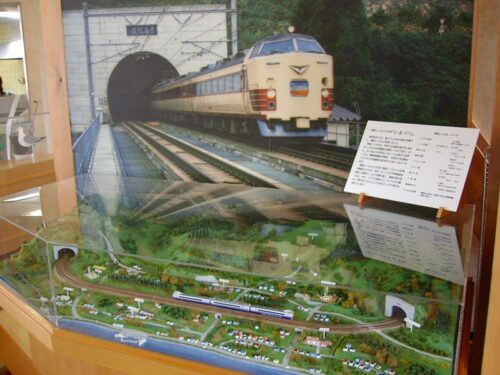

鉄道模型とジオラマが展示されていた。ここのオーナー、単に鉄道が好きんちゃうんか。

スタンプ発見。さっそくぺたりと、毎度恒例のやつを。

道の駅の裏手が、すぐに津軽二股駅だ。駅、といってもホームがある程度だ。当然無人駅なので、改札も切符売り場もない。周りに何もないこの地に駅がある必然性とは一体なんなのだろう。都会暮らしかしたことがないおかでんにとっては解らないのだが、きっと地元の人にとってはこの駅は重要なライフラインなのだろう。

面白いことに、この線路を越えて30mほど進んだところに、もう一つ駅があった。こちらは「津軽今別駅」。

津軽今別がJR海峡線の駅で、津軽二股はJR津軽線の駅だった。

踏切で出会った海峡線の列車。これから青函トンネルをくぐり抜けていくのだろう。くぐった先には、北海道。うーん、遠くまできたもんだなあ。

と、感傷ひとしおなのだが、われわれはこれから延々とまた数日かけて南下しなければならんのですよ。北上はここまで。

そうそう、先ほどの「みんまや」が恐らく、道の駅106カ所の中では最北の地だったはずだ。しぶちょおと車中で「みんまや」と、これから行く予定の下北半島にある「かわうち湖」、どっちが北にあるか議論したのだが、結論として「みんまや」を最北の駅と認定。

道の駅もちょうど106カ所中53カ所クリア、といよいよ後半戦。日程も、4日目午後ということで後半戦。北上終了でこれからは南下、ということでこれまた後半戦。日本海側は攻略終了、これからは太平洋側ということでここも後半戦。この企画全てが、「後半戦」に突入だ。

でも、まだ7日の行程でゴールするめどがたたない・・・。

懸念事項としては、岩手県の道の駅がぐちゃぐちゃにある、ということだった。どこをどう通れば最短ルートになるのか、さっぱり検討がつかない。だから、先のスケジュールが立案できない状態だった。ただ、一つ言えるのは「このままだと無理じゃん?」という雰囲気がまだまだ濃厚だ、ということ。

12時52分、半島の内陸部を走っていたわれわれはまた海に戻ってきた。正面に見えるは平舘海峡だ。ついに蟹田に到着。

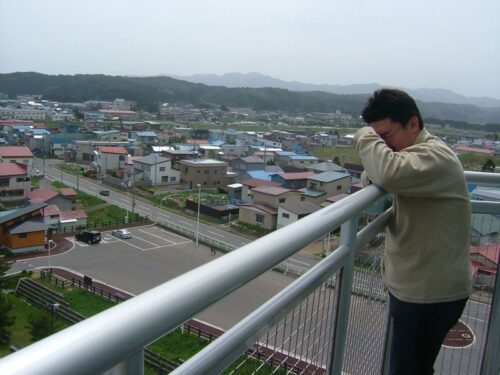

町を見下ろすようにそびえているタワーが、フェリー乗り場らしい。車をフェリー乗り場に走らせる。結局、フェリー出発時刻まで約1時間の余裕をもって、われわれは蟹田に到着することができた。酸ヶ湯温泉から出発して、5時間半。酸ヶ湯出発時にカーナビが示した「到着予定時刻」を見たときは「こりゃ駄目っぽそうだ」と半ば諦めムードまで漂っていたのだが、やればできるもんである。

「わはは!みたか!『アワレみ隊はやればできる子』なんだって、子供の頃から母親に言われていたんだ!」

「おお、『アワレみ隊はやればできる子』か。確かに、やればできたな実際に」

「無理と思われた蟹田行きが達成できたんだ、この企画だって必ずやクリアできるはずだ!なぜなら、『アワレみ隊はやればできる子』なんだから」

「いいねぇ、本当にクリアできそうな気になってきたぞ」

とはいっても、「実は本日フェリーは欠航でしたエヘヘ」とか言われたらたまらんので、まずは乗船手続きを済ませる。車検証を出さなければならず、瀬戸内海を走るフェリーとは訳が違う。たかだか1時間の航海、ではないようだ。

大人二人、二等客室運賃で7,990円。結構なお値段だが、時間短縮効果を考えると我慢だ。

まだ乗船まで時間があったので、この突拍子もないタワー「トップマスト」を散策してみることにした。

無料で上に登れるかわりに、「展望フロアーまでは高速エレベーターで運行されております」といった気の利いたサービスがあるわけではない。非常階段のようなところをぐるぐるとらせん状に登っていく。

下が丸見えなので、高所恐怖症の人は絶対に足を踏み入れられないだろう。

あと、三半規管の調子が悪い人も、目が回るのでアウツ。

最上階にのぼると、さすがに気持ちが良い展望が開けていた。まあ、特にこれといって見るべきものがあるわけではないのだが。

岸壁には、これからわれわれが乗る予定のフェリー「かもしか」があんぐりと口を開けて待機していた。あと1時間後には、船上の人となる。

朝から晩まで車で移動してきたので、車以外の乗り物で移動するという現実がまだあまり実感として理解できていない。

この建物の中には食堂があったので、そこでお昼ご飯を食べようと思っていた。実際、1階には「かに」と赤く染め抜かれたのぼりが立てかけられていたし。

「蟹田といえば、やはりカニか!」と感心しながら、お昼ご飯に思いを馳せていたのだが・・・

あれ?入り口を塞ぐ形でホワイトボードが。

「喫茶コーナーは休ませていただきます」

うは、ゴールデンウィーク中でも休みやがりますか。

やあ、どうしたもんかな。蟹田の集落をうろついて、食べられるお店を探すしかないか。とはいっても、あと乗船まで30分ほどしかない。下手なお店に入って、料理がでてくるまで30分以上かかりました、なんてことになったら「乗り遅れ」という惨事を招いてしまう。そういう事態は十分にあり得るので、もっと早く、手頃に食べられる何かがないものだろうか。

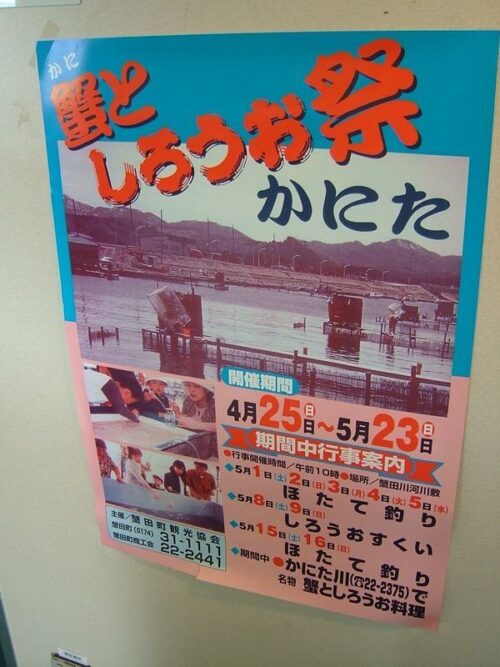

・・・と思っていたら、こんな張り紙を発見した。

「蟹としろうお祭 かにた」

何だか色あせたようなカラーリングなので、相当昔のポスターを貼りっぱなしにしているのかとおもったが、さにあらず。開催期間は4月25日から5月23日までということで、今まさに絶賛開催中だった。

1カ月近くも開催される祭り?とツッコミを入れたくなったが、まあいいや。

ちょうどこの時期、「ほたて釣り」イベントが行われているらしい。ここに行けば蟹としろうおを食べることができるだろう。よし、ちょっくら行ってみるか。

恐らくこの辺りだろう、と思って車を走らせてみると、何やらテントが歩道の上に立てられていた。おお、公道を占拠しとるのですか。他に何かスペースはなかったんか。

何やら人がいっぱいいる。みんな蟹目当てだろうか。

子供達が集まっているところを覗き込んでみたら、ほたて釣りが行われていた。魚釣り同様、サオに糸がついていて、ほたてがいる水槽にぶら下げている。釣り糸の先にはどんなしかけがあるのかは、よく確認できなかった。ザリガニを捕まえる時みたいに、するめをくくりつけているのだろうか。いやそんな馬鹿な。

かに汁。おみそ汁の中にかにがどかんと入っている。いっぱい200円だそうな。

テントでは、焼きほたてとこのかに汁だけの提供だった。えっと、「祭り」?

まあ、これが祭りかどうかはともかくとして、肝心のしろうおが無い。はっぴを着た人に「すいません、しろうおって無いんですか?」と聞いてみた。

「ああ、先日まで天気が悪くて水が濁っているから、しろうおなんて捕れないよ。しろうお無いよ」

とさも当然のように解答が。

「おい、蟹としろうお祭、っていう名前なのに、その50%しか達成できていないじゃないか」

「蟹とほたて祭だよな、これって」

とわれわれはひそひそ話。

兎に角お昼ご飯を食べなければ。フェリーで下北半島に到着後、まだまだ気が抜けないノンストップの旅の始まりだ。

プレハブの特設小屋に「かにた川」という飲食店ができていて、そこだとあれこれ食べることができるらしい。しかし、お店を覗いてみるとお昼時ということもあって、待ち行列でいっぱいだった。こんな行列にならんでいたら、とてもじゃないけど出航時間に間に合わない。

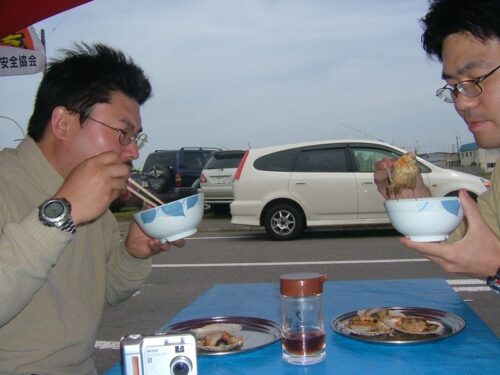

と、いうことで結局テントに戻って、かに汁とほたてを食べることになった。この写真のメニューでしめて500円なり。

食す。

「うーむ、炭水化物が欲しい。ご飯もしくはおにぎりがあるとありがたいのだが・・・」

とぼやきがでる。

この道中、あれこれ食事を食べて、日中はずっと車の中という生活を送っていたのだが、体重は旅行後の方が若干下がっていた。グルメ旅をしていたつもりだったが、考えてみれば案外質素な食事だったかもしれない。

ほたてとかに汁、おいしかったのだが満腹にはならず。とりあえず出航時間が近づいてきたので蟹田港に戻る。

フェリーに車を載せる。いよいよ下北半島に向けて出発だ。

二等客室。ずらりと客席が並んでいるが、この航路でこれだけの客席がいっぱいになる事は果たしてあるのだろうか?

ついでに、特別室も覗いてみた。

おー、照明からして、ちょっと違うんだな。

特別室使用料は一人当たり400円なり。

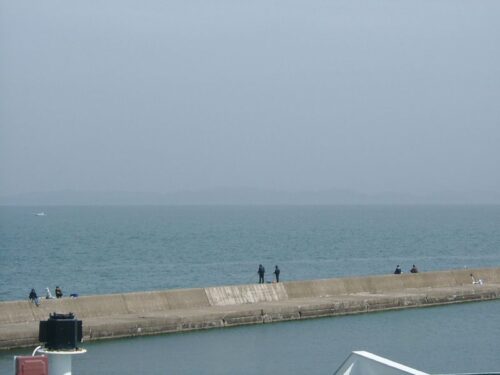

フェリーから、防波堤の先を眺めるとうっすらと下北半島が見えた。1時間後には、あの半島で行動再開だ。それまではしばしの休憩となる。

昼時に、ぼんやりと1時間過ごせるなんてこれまでの行程から考えるとあり得ない。せめてゆっくりと過ごして体力温存しておかなければ。

出航。

さらば、津軽半島。

遠ざかっていく津軽半島。

さよーならー。また来るよー。

そうして、津軽半島ははるか彼方へと遠ざかっていった。

ンで、到着する先は津軽半島と陸続きの下北半島ときたもんだ。フェリーに乗ってショートカットするというのは、どうも調子狂っちゃうな。

船内で、今まで訪れた道の駅の整理。

スタンプ台帳の記入欄に、何時に訪れて、そこで何をしたのか・・・ええと、トイレに行ったな、お茶買ったよな、と記入していく。あらためて、ほとんどの道の駅でスタンプだけ押して素通りしている事がわかる。

それが済んだら、これから進む道の駅の吟味。このあと、どこまで進めるかの検討を行った。14時50分に脇野沢に到着することを考えると、日没までそれほど時間がない。今日はどこまで進めるだろうか?

面倒なのは、これからの道の駅は海に近いところにあるものと、十和田湖近くの山側にあるものに別れているということだ。「7.奥入瀬」「6.しんごう」は、一度山側のほうに大きく入り込み、そしてクリア後は今来た道を大幅にUターンしなければならないという不毛なルート設定になる。

どの程度時間がかかるかわからないので、「とりあえず行けるところまで行こう」ということにした。三沢市あたりに到着するのがやっとだろうか?

脇野沢に船が入港した。たった1時間足らずなので、あっという間だ。さて、戦闘モードに復帰だな。

お行儀よく並んでいた車が、ゲートの開放とともにぐぐぐいと前に進む。本日の後半戦に突入だ。もう午後3時なのだが、どうせ今日も23時近くまで走り回ることになるんだろう。まだまだ今日という日は終わらない。

船からおりたところに、「ようこそ青森へ」という看板があった。

いや、僕たちさっきも青森に居たし。

わかっちゃいるんだけど、こういうのを見ると「あれっ」と困惑してしまう。「じゃ、さっき居たのはどこだっけ?」と。

[05/05 PM14:58 No.054 道の駅 わきのさわ(リフレッシュセンター鱈の里) 累積走行距離1945.9km]

港から国道沿いにしばらく山に入ったところに、道の駅わきのさわがあった。ヒバで作った建物がなんとなく風情があって良い。

この地はニホンザル北限野生地ということで、おサル様が天然記念物に指定されているらしい。とはいっても、その天然記念物はしょせんモンキーセンターにいるニホンザルなわけであって、別にそれを見たからといって「ほー、すげぇな」という感想は持たない予感。

「鱈の里」と名乗っているところから、恐らく港では鱈が大量に捕れるのだろう。しかし、山の中にあるこの道の駅で、「鱈の里」というネーミングをされてもあまり似合わないと思う。

脇野沢村名物、という看板がでていた。併設のレストランで提供しているらしい。

焼き干しラーメンと焼き干しざる中華。

・・・おい、鱈はどこに行った。

記念撮影用の看板。いのししが大きく描かれている。脇野沢の宿では、冬季になるとぼたん鍋を夕食として供するらしいが・・・だから、鱈はどこへ行った。

あ、あった。いのししの上に座っているのがどうやらサルで、そのサルがぶら下げているのが鱈ということらしい。

下北半島をぐいぐいと進む。さすがに本州の最北、そしてその中でも一番半島の付け根部分から遠いところだ。何も無い。

結構山の上まで登らないといけないようだ。道がずーっと上のほうまで伸びている。

[05/05 PM15:32 No.055 道の駅 かわうち湖(野平高原交流センター) 累積走行距離1972.0km]

下北半島の山をかきわけていった先に、「道の駅かわうち湖」があらわれた。おや、ここもヒバで作られた建物だ。

「ひばソフトクリーム」なるものが売られていて、一体どんなものなのか激しく惹かれたが、食べるのはやめておいた。チョコチップかと思ったら、ヒバの木くずだった、なんてファンキーな内容だったら相当面白いのだが。

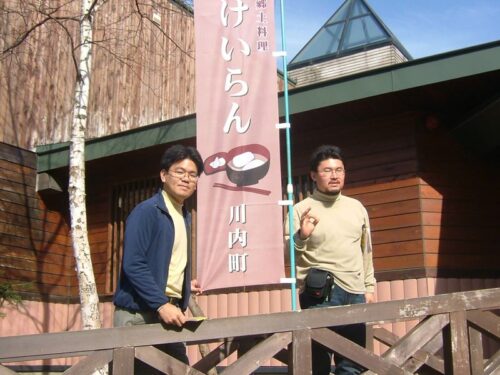

手頃な看板がないので、「けいらん かわうち町」と書かれたのぼりの前で記念撮影。

けいらんとは、つゆが張られたお椀のなかにお団子が入っている食べ物。ただし、そのお団子は小豆餡が入っているので、知らないでがぶりと噛みつくと甘くてびっくりする。

確か、秋田県の鹿角界隈が特産品として有名だったと思うが、この地でも郷土料理なのだな。

ひばソフトクリームを食べるでもなし、けいらんを食べるでもなし、ストイックに旅は続く。お土産も荷物になるので買っていないので、せいぜいお昼ご飯代と1日1本もしくは2本程度のお茶を購入するくらいしか、道の駅にお金を落としていない。

かわうち湖から、また海沿いに戻ってきた。陸奥湾を、逆Cの形でぐるりと回り込む。

普通、この辺りを旅する人はほぼ「日本三大霊場」の一つ、恐山に向かうだろう。われわれも「せっかくここまで来たんだから・・・」という考えが頭をよぎったのだが、結局「いや、やはり真面目に道の駅を目指そう」と寄り道はしないことを決めた。

我ながらよーやるわい、とこの企画のストイックさに感動すら覚えた。

おっと、そうこうしているうちにトリップメーターはまた0.0kmに戻った。累積走行距離2,000kmを突破だ。よく走るなあ。

酸ヶ湯温泉でデジカメ用電池の充電を綿密に行ったのだが、この先いつ充電が可能になるかわからない。今回の企画で、火の出るようなモチベーションの高さを持続できているのは、「webに掲載する」という前提があるからだ。電池切れによりデジカメ撮影不可、なんてことになったら、一気にやる気がうせるだろう。

そんなこともあって、通りすがりのDIYショップに立ち寄り、車のシガーソケットから電源供給ができるインバータを購入した。結構お高い商品だったが、モチベーション維持のためには仕方がない。

この時から、助手席の人は仕事がまた一つ増えた。エンジンのON/OFF時にはインバータの電源を落としていないといけないので、インバータのスイッチを管理するというものだ。助手席もけっこう忙しい。

[05/05 PM17:07 No.056 道の駅 よこはま(菜の花プラザ) 累積走行距離2042.8km]

「むつはまなすライン」という非常に走りやすいかわりに単調で面白くない道をずっと走りつづけ、道の駅よこはまに到着した。

大きく「菜の花プラザ」という看板がでている。なんでも、横浜町は菜の花の作付け面積が日本一なんだとか。

建物はほたてをモチーフにしているということだけど、多分それは言われなければ誰も気づかないと思うなあ。いや、言われても気づかないけど。

17時過ぎだというのに、道の駅は大混雑。一体ここにいる人たちはどこから来て、どこに行こうとしているのだろう。中長距離の旅行をしている人たちは、この時間はもう宿に入っているはずだ。ということは、青森市などの近郊から日帰り旅行で訪れて、その帰りがけなのだろうか?

スーパーのお総菜コーナーのようにコロッケが並んでいた。ほたてコロッケ、菜の花コロッケ。じゃがいもは地元産のきたあかりを使っているという。

ならば、せっかくだから菜の花コロッケを買ってみよう。4個入りで1パック300円。

人でごった返している道の駅に出会うのは、久方ぶりの気がする。少なくとも、今日の行程では初めてだ。

入り口のところに三脚をたて、記念撮影。しかし、ひっきりなしに人が出入りするため、何度も撮影失敗で取り直しになった。3度目にして、ようやくこの写真。これでも、右端に通りすがりの人が写りこんでいるがかろうじてセーフ。

車中に戻って、戦利品の菜の花コロッケをいただく。

おいしかった。

どこがどう菜の花なのかは、よくわからなかったけど。

炭水化物をお昼ご飯でとれなかったので、ここでエネルギーチャージできた。この後ももう少しがんばれそうだ。

道の駅を後にしてしばらく車を走らせていたら、道路脇に一面の菜の花畑が広がっているのが見えた。

おー、春だねえ。

いちめんのなのはな いちめんのなのはな いちめんのなのはな いちめんのなのはな いちめんのなのはな いちめんのなのはな いちめんのなのはな かすかなるむぎぶえ いちめんのなのはな

山村暮鳥の有名な詩を思い出した。

コメント