2007年07月22日(日) 2日目

翌朝。

旅人の朝は早い。

今日の行程は、午前中に故宮博物院を見学し、午後は九份という台北から電車で1時間弱離れたところにある古い街並みを見に行き、戻ってきたら饒河街観光夜市をちらっと見て、その後世界一の高さを誇るTAIPEI101に登り、夜は永康街で夕食、という相変わらずの過密スケジュールだ。とはいっても、今日は夜遅くまでドタバタすることはない予定。

では、なぜ朝早いのかというと、ジーニアスから一つの重要な提言があったのだった。

「故宮博物院、スゲー混むらしいぞ。行くなら朝イチにしておかないと、人が多すぎて何も見えないらしい」

ということだった。では朝9時に故宮博物院に着くように、朝7時起床、7時半朝食、8時移動開始、9時現地にて入場・・・という段取りにしようではないか、というわけだ。

本当はバスに揺られて市内の景色を見ながらのんびり現地に向かおうと思っていたのだが、朝早く着かないと意味がない、ということなのでやめにした。

さてここでみなさまに悲しいおしらせがございます。

昨晩、ニュースを見ていたら「中東ドバイで建造中の高層ビルがTAIPEI101の記録を塗り替え、世界一のビルという名誉を奪取した」んだそうで。たった1日、タッチの差でわれわれは「世界一のビル」に登り損ねたことになる。あー。

「このドバイのビル、最終的な高さは発表していないらしいぜ。早い段階で発表すると、すぐに追い抜こうとするところがでてくるから。でも最終的には1,000mまで行くんじゃないかっていう噂だけどな」

とジーニアスは言っていたが、なんともはや、1キロのビルって一体オフィス床面積はどれくらいになるんだ。1万人規模では済まないくらいのビジネスマンを収容できるぞ。

さてそれはそれで、朝食会場を探しにホテルの周囲を探してみる。

「あちーな、朝から。できれば冷気が外に出ないような、密閉されたお店がいいな」

とジーニアスは言うが、まず開いているお店の数がそれほど多くない上に、開いていても開放的なお店ばかりだ。結局諦めて目の前にあった「修圓素食」というお店に入ることにした。卍(まんじ)マークがあるので、ナチスドイツかと思うがそういうわけではない(寺社マークかと思ったが、間違いなくまんじマークで目を疑った)。ちなみに台灣で素食とは、宗教上の理由で肉を採らない人向けの食事のこと。日本の精進料理と違うのは、「もどき料理」を作るのが大変に上手で、まるで肉や魚のようなものを植物由来のもので作り上げる技術を持っている。

「どこも『冷気開放』って書いてあるんだよな。冷気逃がすなよ、って思うけどねえ」

と不思議に思ったが、後になって台湾の友人(何度も登場するので、以降Aさんと呼ぶ)に聞いてみたら

「それは違う。ウチの店は冷房を効かせていますよ、という意味」

「いやでもさぁ、店の入口開きっぱなしなんだぜ?それこそ冷気がどんどん逃げちゃうじゃない」

「台湾人だってそこまでバカじゃないよ、冷房が効いた店の方がお客さん来るし。よく見ると、入口に透明のビニールカーテンがぶらさがっていたり、エアカーテンが設置されているはずだよ。冷房代無駄にするほどもったいないことないもんね」

だ、そうで。お互い漢字の国だからこそ、意味を勘違いするということがあるという典型例だ。

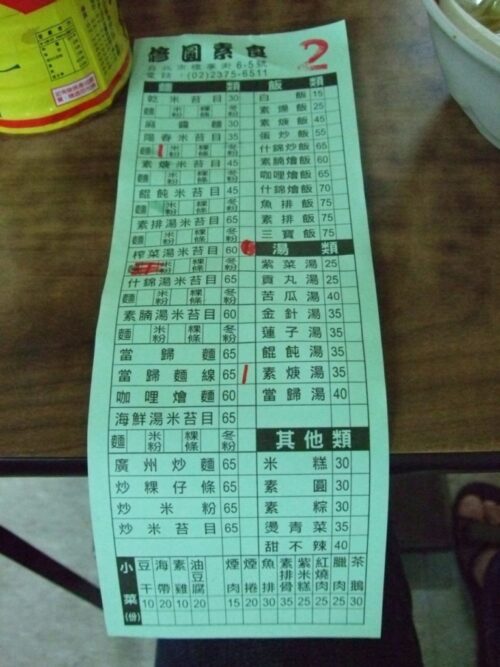

さてそれはともかく、入ったお店は冷気開放どころか冷気がでておらんではないか、という店だったわけだが、注文はこの縦長の伝票にマジックで数量を書くことによって成立するようだ。言葉が通じなくても注文できるのでわかりやすい。

・・・と思ったけど、やっぱり漢字の意味がわからん。

大きく分けて、麺類、飯類、湯類、其他類、小吃となっている。ここまでは意味がわかる。さあそれから先だ。

麺線(ミェンシェン)は台灣の名物で、朝よく食べられると聞いている。台灣風素麺だ。その話をしたら、ジーニアスは「じゃあオレ麺線にする」とすんなりと決まった。数多いメニューだけど、麺線は一種類しかないからだ。「當歸麵線」65元を注文。この四文字漢字、どれ一つとっても日本の常用漢字じゃない。繁体字の国の漢字は難しいのぅ。(このサイトでは、「線」の表記を常用漢字で代用しているが、実際はちょっと字が違う。JIS第二水準にも無い漢字)

おかでんは、わけがわからんので「えーいこれでいいや」と適当に決めた。陽春米苔。どうやら「麵」「米粉」「粿條」「冬粉」から選ぶようだが、麵と米粉(ビーフン)以外は理解不能だったので麵を選んでおいた。冬の粉って何だよ。ちなみにお値段は35元。

実際は「苔」という字ではないが、日本の「こけ」という漢字と非常に酷似している。これもJIS第二水準にはない漢字。ということは意味も「コケ」なんだろうか?「ぽかぽか陽気の春の、米びつに付着した苔」を想像してしまって、なんだかあまりいい印象ではない。が、目に付いたものを注文したのだからしょうがない。

調理場はこんな感じ。

イートインにもテイクアウトにも両方対応しまっせ、という感じの作りになっていて、店の中から外に向けてL字型に囲む形で厨房が作られている。

日本と同じご飯の保温ジャーがあるが、それ以外は見慣れない厨房機器だ。それにしてもこれだけの狭さで、50種類近く、いや麺のレパードリーも入れたら100数十種類のメニューをこなしているんだから凄い。

雑然としてあまり清潔感が感じられない、なんてぜいたく言っちゃいかん。これでもちゃんと清潔だ。

台灣では割り箸文化が無いのかもしれない。

前日の夜市でも全てそうだったが、プラスチックの箸がビニール袋に入れられて机の箸立てにたくさん突っ込まれている。日本のおしぼりみたいに、あとで「箸業者」がやってきて箸を回収し、リサイクルしているのだろうか?

その割には、レンゲはプラスチックの薄いぺらぺらのものであり、恐らくこれは使い捨てだ。使い捨てとリサイクルを分けているその差はなんだろう。

テーブルに置いてあった調味料二種。

辣椒醤(ラージャオジャン。唐辛子の調味料)と醤油らしきもの。

辛さと、塩気が足りなければこれを入れよ、ということらしい。それにしても辨椒醤の瓶がでかい。普通、一家にこれ一瓶あれば、相当長い間使えると思う。この国はやっぱり麻辣の國なのだな。辣が好きらしい。

手前のなにやら呼び鈴みたいな金属製の物体、これは何かと思って振ってみたが当然音などはしなかった。結構重い。

どうやら、伝票を刺しておくために使う小道具のようだ。

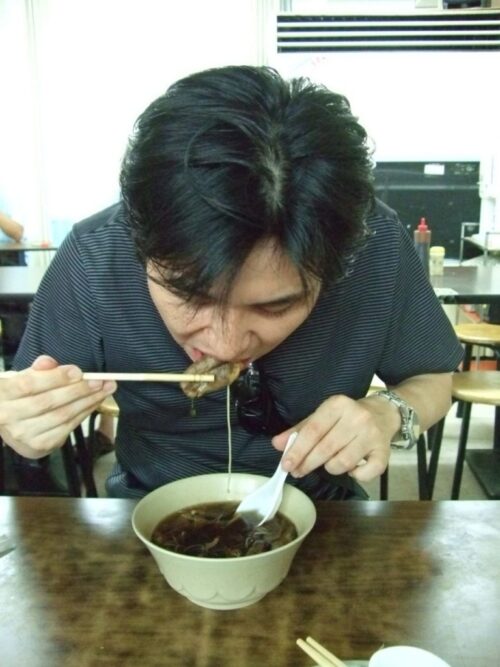

ジーニアスが注文した當歸麵線。65元もした割には結構こざっぱりとしているんである。「台湾風素麺」というだけあって、麺はごくごく細い。

おかでんが注文した陽春米苔。こちらは35元の割に具がたっぷりだ。なんだかすごくお得感を感じる。もやしとネギと、何かの葉っぱが具として載っている。うまそう。

ずるずる。おっと、音を立てて麺をすすって良いのは日本だけだった。気をつけつつ、麺を頂く。

ジーニアスが言う。

「この具、きのこみたいだな。なんだかよくわからんけど。それにしても味が薄いなあ」

確かに、おかでんの方も味がうすい。ダシが薄いというわけではないので、単に水増ししたわけではない。純粋に、塩が足りないのだ。ああ、昨日夜市で思った事はやっぱり本当だったな、とこの朝食でも思う。日本人と似て非なる味覚を台灣人は持っていることがほぼこれで証明されたと言っていいだろう、帰納法として。

「んー物足りない」

辨椒醤を加えて、ピリ辛風味にしていただく。これで何とか納得いく味になった。醤油を加えても良かったのだが、なんだか「薄味仕立て」に醤油を入れるって高血圧になるような良くない印象を抱いてしまうからやめておいた。

しょせんは素麺ほどの細麺である麵線だ。具が少なかったこともあってジーニアスはまだ胃袋の中が物足りない様子。

「何か追加で買うわ。おっ、サンドイッチ売ってる」

見ると、確かにコンビニのようにサンドイッチや肉まんが売られている屋台があった。

「ああ待て、やめとけ、サンドイッチ買うのは。台灣のマヨネーズには砂糖が入っているぞ。食べた瞬間びっくりするから止めておいた方が良いと思う」

「何?そうなのか?」

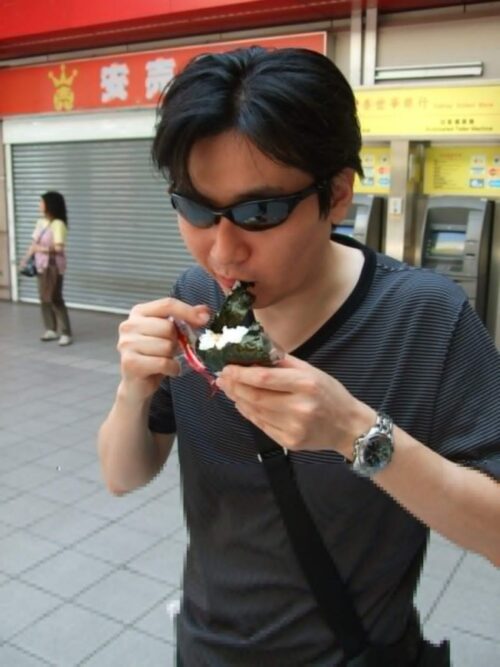

結局ジーニアスは、「ここなら間違いないだろう」ということでセブンイレブンでおむすびを購入していた。確かに、甘いおむすびはさすがにないだろう。ツナマヨネーズだったら甘いかもしれないけど。

まだ朝8時過ぎなのに、何なんでしょうこの直射日光の強さは。今日も昨日同様暑くなることが予想できる。スコールでも降ればいいのに、と思うが、軽装で行動しているために傘なんぞ持ち歩いていない。降雨はそれはそれでちょっと困る。

MRTに乗るために地下街に入る。ここだったら涼しいだろう・・・と思ったが、考えが甘かった。まだ、店が開店していないじゃん。地下街の冷房は、地下街にある店舗の冷気によって成り立っている。故に、朝早くだと狭い空間に熱気が籠もってなんともはや、うはあ。

MRT淡水線に乗る。昨日士林夜市に行く際に使った路線を、12時間も経たないうちに走る。今回は、夜市から一駅先になる「士林駅」にて下車だ。

改札のところには、大きく「和民」士林店の看板が出ていた。そうかぁ、和民は台灣にも進出していたのか。知らなかった。でも、夜市という最高の居酒屋シチュエーションが存在する上に、啤酒をほとんど飲んでいない地元民を見るにつけ、この試みは果たして成功しているのだろうかと心配になる。

翌日の話になるが、台北車站の地下にも「和民 站前店」の広告を発見した。真ん中にどかんと「おいしさにマジメです。」と書いてある。日本人駐在員向けの店なのだろうか。支店が何店舗もあるということはそこそこ繁盛しているっぽい。

値段が書いてあったので見てみたら、だし巻き玉子が120元(480円)、石焼きビビンバのランチ定食が180元(720円)だった。んー、台北の食物価からすると相当高い部類に入ると思う。特に屋台料理と比べちゃったら。やはり日本人向けなのかもしれない。

日本人の場合、屋台で飲もうと思ったらコンビニで啤酒を買ってこないといけない。前日のおかでんのように、啤酒がぬるくなってしまう。やっぱりジョッキで生を飲みたいじゃないの、っていう日本人だったら、周辺物価よりも少々高かったとしてもこの和民でぐいーっと飲るかもしれない。

ちなみに「おいしさにマジメです。」を國語に直すと「全心投入忠於美味」なんだそうな。なるほど、これなら日本人のわれわれでも意味がわかる。

士林站から降りたところで、「ちょっと待って、おにぎり食べる」とジーニアスが制止してきた。

「いやね、MRTの中で食べようとしたら、周りの人があっ、という顔したんよ。それで思い出したんだけどMRTの中って飲食禁止なんだよねぇ。あわてておにぎりを仕舞ったよ」

ちなみに捕まった場合は罰金1500元(6,000円)以上取られるというからシビレるお値段だ。捕まらなくてよかったねえ、ジーニアス。

士林站からバスで国立故宮博物院行きに乗車して、ゴトゴト現地に向かうのが一般的。ただ僕らは「それータクシーだー」とそのままタクシーでGO。ちなみにバスだと15元(60円)、タクシーだと80元程度(320円=頭割りすると160円)だ。その程度のお金だったら、タクシーの方が快適だし早いのでそっちを選びたい。

ただ、行き先を告げる言葉が通じないので、「えっと」と言いつつ昨晩夜なべして書いておいた「国立故宮博物院に行きたい」という意味の國語の紙をバッグから探す。その間にジーニアスが駄目もとで「故宮博物院?」とドライバーに言うと、「是」と運転手はうなずき、そのまますんなりと動き出してしまった。あらら、ワタクシの努力は一体どこへ。

「なんだー日本語通じるじゃーん」

それだけ日本人観光客が多いということだ。まさか「こきゅうはくぶついん」という言葉でタクシーの運転手さんが即座に反応するとは予想していなかった。

「いや、でも全然違う理解をされて違うところに連れて行かれるかもしれないぞ、よく見張っておかないと」

と流れゆく風景をぐわっと眺める。眺めているうちに・・・あらら、あっという間に到着しちゃいましたよ。

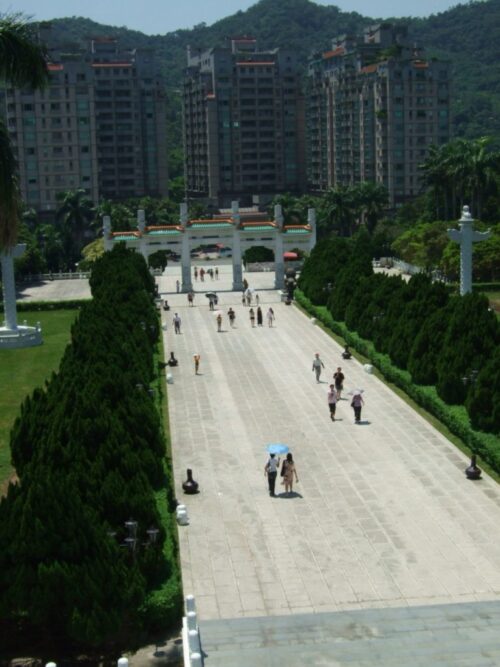

もう既にこの時間にして結構な人の数だ。日曜日ということもあって、外国観光客に加えて台灣の人も観に来ているのだろう。

故宮博物院は地下エントランス+地上3層構造になっており、コの字型に建物が形成されている。2006年に改修工事を終えて、まだ建物は新しさが漂っている。

てっきり超巨大な博物館かと思っていた。北京の紫禁城を想像させるようなばかでかい建造物の中に、お宝がびっしり・・・と思っていたが、実際はそれほど大きくはない。お宝の数も、驚くほど多いわけではない。まあ、そりゃそうだ、蒋介石率いる国民党政府が、台灣に都落ちする時に持ってきた財宝なわけだ、そんなに大量に運べたわけではないだろう。でも、昔の中華民国はこの財宝を錦の御旗とし、「これがあるからこそ我らは正当な中国の後継者である」と主張していたわけだ。そういう過去に思いを馳せると、なかなか味わい深いものがある。

それにしても、「台灣」という島国で考えてみると、結局ここに飾られているのはお隣の中国大陸から運ばれてきたものばかり。原住民にとっての歴史は何一つ飾られておらず、よそのお宝を展示しているだけだ。「台灣」という島国に誇りを持っている人からすれば、違和感を感じる場所なのかもしれない。うーん、深い。

この時点でおかでんは立っているだけでも限界のフラフラ。旅行前からの疲労も相まって、眠気が激しく襲ってきた。ジーニアスには先に行って貰って、おかでんは回廊のソファで一眠りすることにした。

ジーニアスに呼び起こされた時にはすでに45分近くが経過していた。

「いびきかいて寝ていたぞ。ヘンな奴がいる、って隣の人が怪訝そうな顔をしてた」

そうで。ジーニアスには1階のミュージアムカフェで待っていて貰って、おかでんだけでざーっとひととおり流し見することにした。

この時点で、居眠りを始める前とは大違いの人の数。とてもじゃないけどお宝が見えない!見ようと思って側で待ちかまえている時間が惜しいので、「見えないお宝はパス」していった。そうしたらどんどんパスしてしまい、なんだかただ単に歩いているだけみたいになってしまった。まあ、入場料100元(400円)と安いからいいけど。

日本の旅行代理店が主催する台北ツアーのパンフを見ると、当然故宮博物院が入っている。しかし、その滞在時間たるや、1時間半と短時間なものが多い。まさかそんな馬鹿な、それじゃお宝なんてじっくりと見られないじゃないか、と思うが、まさにその通りの事を自分がやってしまったのだった。

まあ、じっくり見ても半日はかからない程度の展示量ではあった。日本の国立博物館とどっちが多いかな、というと日本の方が多いかもしれない。これはちょっと意外だった。誇大に考え過ぎていた。

ミュージアムショップで仕事をやり始めていたジーニアスをピックアップし、とりあえず記念撮影だとテラスにでてみた。さすがにこのかんかん照りの中、人の数はまばらだ。全身黒ずくめのジーニアスは「あつー」とうめく。

でも、人の数が少なかったので良い写真が撮れました。観光客だらけ、添乗員の誘導旗だらけの写真じゃちょっといやだ。

テラス、と書いて「照らす」。ほんと直射日光浴びまくりだ。適当なところで逃げ出さないと。

テラスから階下を眺めると、正門から建物まで長い一直線の道が敷かれていた。見事だ。

その見事な道をてくてくと歩き、正門のところに停まっていたタクシーで士林の站に戻る。さて、これから午後は1時間弱ほど鉄道に乗って、台北から離れたところにある九份(じゅうふぇん)に行く事になっている。できれば士林站周辺で早めの昼食を食べておきたいところだが・・・

駅前を物色中。

ちょうど駅前にお店があったのだが、「吉草日式涮涮鍋」というお店だった。ひらがなで「しゃぶしゃぶ」と書いてある。多分、「涮涮」が「しゃぶしゃぶ」と読むのだろう。

「いくらなんでも昼間からしゃぶしゃぶはありえんだろう」とパス。

その向かい側にあたお店。「油飯 老夫人」。

「うわ、なんだかそうとうえぐい食い物のような気がする」

「油飯、というのがくどそうだな。しかも老夫人ってアンタ」

店が閉まっていたのでどんな料理が提供されるのかは判らなかったが、違った意味でとても気になるお店だった。

いろいろ店はあるようなのだが、11時過ぎという時間帯ではまだオープンしていない店が多かった。やはり夜型なのか、この国の人は。

ピンク色の看板とシャッターが目立つお店は、「日式小火鍋」と書かれていた。一体ニッポン式の小火鍋って何だろう。これもしゃぶしゃぶのことだろうか?

田舎駅の駅前、という風情である士林站周辺に、こうも「日式」の店があることに驚きを禁じ得ない。故宮博物院にやってきた日本人観光客目当てではないだろうから、「日式」が地元に定着しているということなのだろうか。

コメント