後日旅行のほとぼりが冷めてからあらためて写真を見返すと、「なんでこんな写真まで撮ってるんだ?」と呆れてしまうことがある。今回がまさにそうだ、何故トイレの写真まで撮ってる?

この宿は部屋にトイレが備わっていないので、共同トイレになっている。そのトイレを激写。

正直、色気はない。でも僕にとってはトイレ付きの部屋で、その分お値段高め!というのよりもこういうのが好きだ。

ただし女性からすると、「部屋にトイレがあるかないか」というのは結構重要テーマらしく、人によっては「部屋付きトイレでなくちゃ!」という主張をする。化粧を落としたあと、部屋の外を出歩くのがいやだ、とか、トイレが寒々しいのはちょっと、などといちいちごもっともだ。

僕なんか、むしろ部屋付きトイレだと、音が客間まで漏れてしまうというので非常に抵抗感がある。臭いがこもるというのも申し訳ない。だから、トイレが部屋の外にあるというのはむしろ気楽だったりする。

洗面台。

部屋の備品。

ミニ冷蔵庫の中は空っぽ。

最近、すっかり「カラの冷蔵庫」が当たり前になってきた。20世紀末までは、冷蔵庫の中にご丁寧にジュースやお酒がびっちり詰まっているというのが当たり前だったのに。

そんな時代は、外部から飲み物を持ち込むのはけしからん!という風潮だったけど、今やすっかり持ち込みOKになってしまった。宿としては儲ける機会を失ってしまったことになるけど、利用者からしたらとてもありがたいことだ。

わざわざクローゼットの扉を開けて撮影しているけど、特に何かあるわけではない。

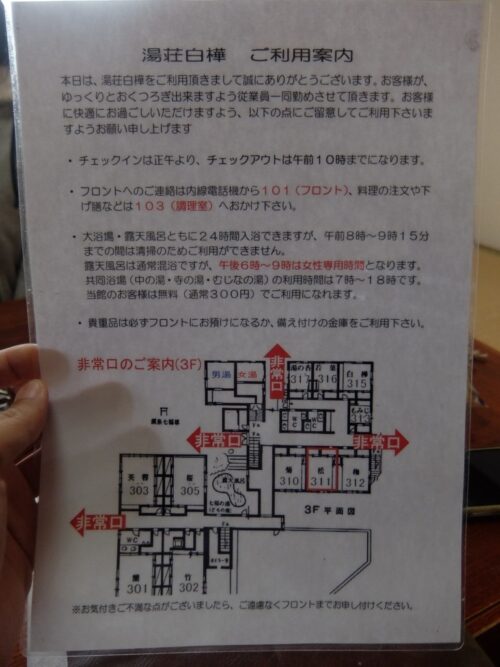

湯荘白樺の非常口案内。

温泉旅館というのは、マンションやオフィスビルといったシンプルな構造の建物と比べてはるかに複雑だ。ざっと歩いただけでもいまいち構造が把握できない、ということもある。そんなとき、部屋に備え付けの非常口案内図はおおいに参考になるし、見ていて面白い。

このフロアは、なんと4カ所からも脱出ができるという親切設計。万が一裏の富士山が爆裂したとしても、容易に逃げられる。いや、爆裂したなら、むしろ屋外に逃げないほうがいいか。

客室が並ぶ中、真ん中あたりに「ひょうたん型をした何か」が描かれていることがわかる。これが露天風呂。混浴だぞ。

露天風呂、ましてや混浴露天というのは開放感あふれる場所にあるものだという先入観があったが、この宿の場合は建物に囲まれた場所にある。とはいえ、さすがに客室の窓から丸見え、というわけではないので安心。いや、僕が何を安心しなくちゃいけないのか。

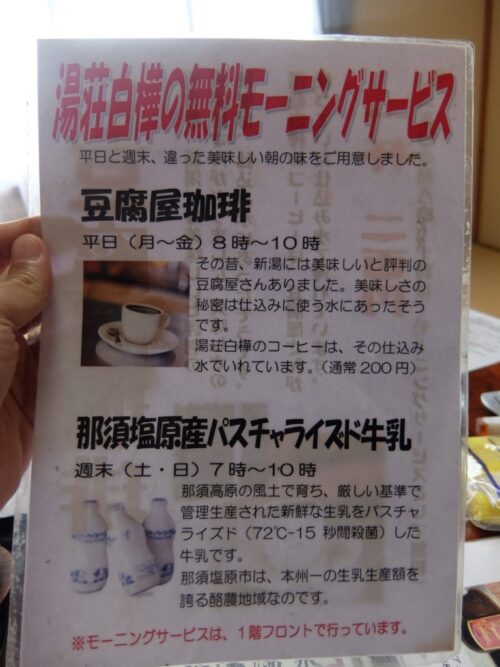

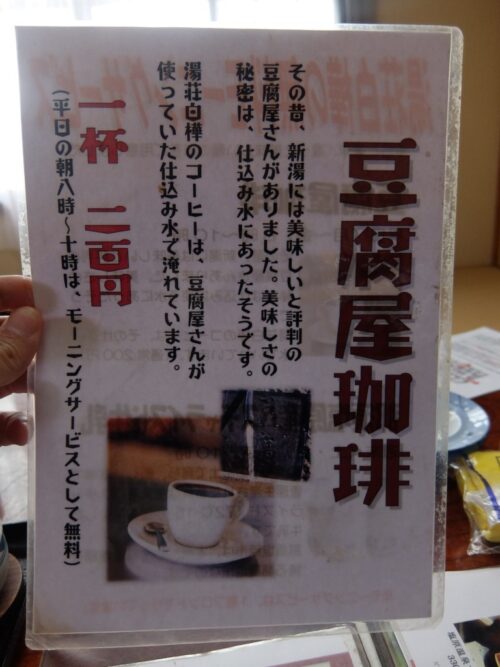

「湯荘白樺の無料モーニングサービス」。

月曜から金曜までは「豆腐屋珈琲」、土日は「那須塩原産パスチャライズド牛乳」が一階ロビーで振舞われているそうだ。ほほう。

我々が宿泊しているのは土曜日なので、明日朝は牛乳が飲めるというわけだ。楽しみ。

豆腐の仕込み水で作った珈琲、というのもストーリー性があって魅力だけど、これは週末はやっていない。200円を払えば飲めるそうだけど、ひとまず今回は牛乳を堪能させてもらおう。忘れないようにしなくちゃ。

うわあ!

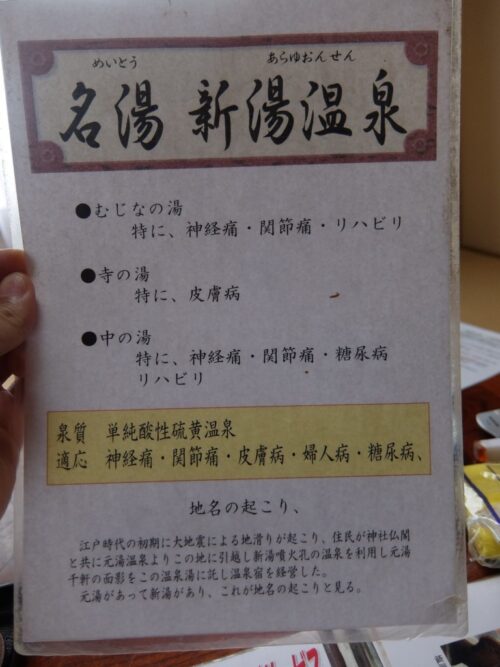

「名湯 新湯温泉」と書かれた紙なのだけど、そこのルビにびっくり。「あらゆおんせん」と読むんだな。てっきり「しんゆおんせん」なのだとばかり思っていた。

この新湯温泉の魅力は、すぐ近くに噴煙を上げている土地がある関係で、白濁した硫黄泉を湧出していることだ。それに加えて、こじんまりした温泉地にもかかわらず、3つもの共同浴場を持っている。「むじなの湯」、「寺の湯」、そして「中の湯」。1泊の間に、全部の共同浴場を巡ってみなくちゃ!

3つの共同浴場は全て「単純酸性硫黄温泉」となっているが、場所によって効能が違っているようだ。

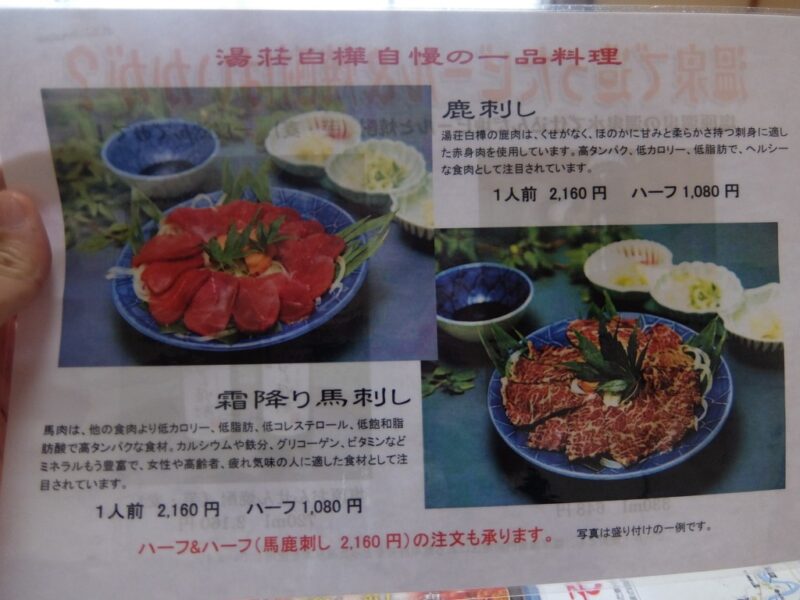

宿の追加メニュー、鹿刺しと霜降り馬刺しもございます。

・・・ホント、いったい何を撮影してるんだ?よっぽどワクワクしてたんだろう。今から見ると、「だからなんなんだ」という記録ではある。

スープ入り焼きそばマップ、なるものもあった。

これを見ると、スープ入り焼きそばを提供するのはごく限られた店舗ということらしい。もっとメジャーになってもよさそうな料理だけど。

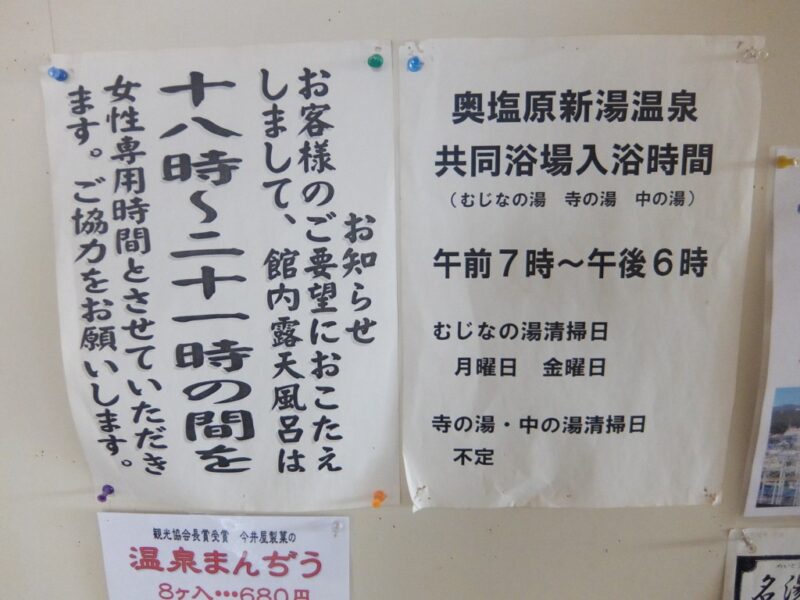

壁の張り紙。

おっと、共同浴場は午前7時~午後6時の入湯時間なんだな。夕食後にぷらっと入りにいくのはアウト、というわけだ。その時間帯は地元民専用なのかもしれない。だったら、夕食前に入りに行かなくちゃ。

コメント

コメント一覧 (2件)

初めまして。とても面白くてつい笑い声が出ました。

たくさんあるブログ。でもこちらの呟きや忌憚のない意見が素敵!

那須塩原市に住んでいますが、尋ねられた場所の感想そのままですよね。

もっと紹介したい場所、地元民しか行かないけど、もっと人気でて良いのに宣伝下手な場所や秘境も是非訪れて感想を書いてください。

楽しい時間を有り難うございます。

さくらさん>

コメントありがとうございます。

秘境、まだまだあの界隈にはたくさんありそうですね。

スッカン沢とかピラミッド元氣温泉とか、気になっているけどまだ行けていない場所が那須塩原にはあります。

どうしても那須や塩原のあたりって、主要幹線道をビューンと走り抜けてしまうんですが、たぶん脇道にそれると良いお店とかスポットがいろいろあると思ってます。まだまだ探していきたいです。