夕食のお時間がやってまいりました。

宿において、興奮のピークというのがこの時間なわけで、チェックインからこのピークに向けて体調を整えていると言って過言ではない。いや、チェックイン前から、お昼ご飯の量をコントロールしたり、おやつをひかえたり、涙ぐましい努力に勤めている。

宿メシは最高だ。心底、そう思う。

夕食は部屋出しなのだという。こういうとき、客人は宿の人の配膳をじっと見ていなければならないので、部屋のどこにいればいいのか、どういう態度でこのシチュエーションに臨めばよいのか、ソワソワする。

皿数が多い部屋出し夕食なんて、配膳が終わるまでしばらく時間がかかるので、どうも落ち着かない。なんか、目の前であれこれ動きがあるので、連れと談笑するような雰囲気でもないし。

昔は部屋出しというのが好きではなかった。「ウキウキしながら食堂に向かう」という過程が省略されてしまう残念さもさることながら、「部屋食だと、お酒のおかわりがしづらい」ということもあった。

今でこそお酒を飲まなくなったので関係なくなったが、昔のようにビールをカパカパ痛快に飲んでいた時代は、いちいちフロントに電話をかけて追加注文をお願いしないといけないのは苦痛でしかなかった。タイムラグが生じるし、「あいつ、また追加だよ」と思われているのではないか、という心配があるからだ。

宿泊料金がお安いので、食事については豪華なものが出るはずがなかった。しかし、会席料理風な夕食のメイン級一皿が「シャケの塩焼き」だったというのは初めて見る光景。

鮭といえば宿メシの朝に提供されることが多いが、まさか夜に出てくるとは。

山間部の宿で、夕食に魚を出すとなると、「イワナ」か「鮎」というのが相場だ。長野方面だったら「鯉」になるかもしれないけど。しかし、鮭とは意外だった。

こいつァおもしろい!と悦にいって、鮭の切り身と一緒に記念撮影。

肉類はないのかな?と思ったら、陶板焼きの中から発見。

陶板焼きという食べ方は、旅館以外で見たことがない。自宅でも陶板焼きを楽しんでます、というご家庭は果たして日本全国で何パーセントくらいいるのだろうか?

タジン鍋も陶板焼きの一種だ、とするならまあ、ある程度は利用者はいるのかもしれないけど。

夕食後、カツが「食後のデザートを食べましょう」とうれしそうに言う。

ああ、すっかり忘れていた。「小太郎茶屋」で買ってきた草だんごがあるんだった。食べなくちゃ。

包みを開けてみると、瑞々しい色をした草だんごがみっちり入っていた。容器の片側にはあんこ、そして反対側にはきなこが入った袋。

食べてみたが、結構うまかった。

なんだそのありきたりな、社交辞令的な誉め方は?

本当はもっと誉めたかったんだけど、うっかり冷蔵庫に入れてしまったため、すっかり団子が固くなってしまったのだった。そのため、歯ごたえ十分な印象ばかりが残り、肝心の味がどうだったかまではあまり覚えていない。

とはいえ、巷にはびこる「緑色に染まってれば草だんご・よもぎ餅って名乗ってよろしかろう?」というスカスカな輩とは全く違う、青臭いナイスガイだったのは間違いない。

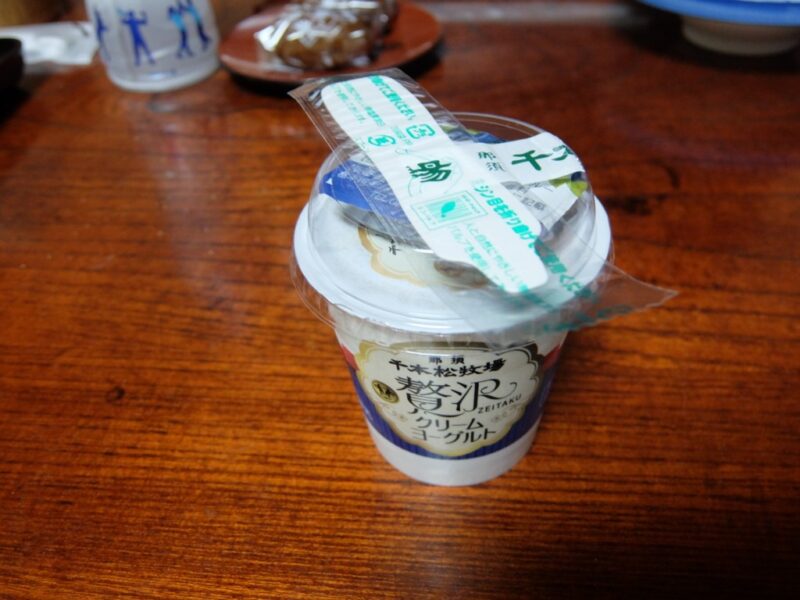

そうだ、千本松牧場でヨーグルトも買ってたんだった。

ヨーグルトは家に持ち帰って食べても良いのだけど、折角の旅情だ、今日中に食べてしまおう。

よくあるのが、旅で舞い上がったテンションの勢いでみやげ物屋でお買い物をしてしまうこと。で、そこで買ったお漬物なんて、冷蔵庫で一ヶ月以上放置されてしまう。買った、という時点で満足してしまうんだな、こういうのって。

千本松牧場では、「生乳仕立てのむヨーグルト」と「贅沢クリームヨーグルト」というのが売っていたと思う。で、今回買ったのが「贅沢クリームヨーグルト」。

「おい、贅沢って謳ってるぞ。きっと贅沢なんだぞ」

そんなことを言いながら、税込みで180円もしない程度の商品を買う。清水の舞台を飛び降りるような覚悟でもって。

ヨーグルトなんて、500グラム129円くらいのものしか買いつけていないので、カップ1個で180円もするというのは実際、贅沢だ。こんなのを毎朝食べていたら財政破綻で自己破産しなくちゃいかん、と真剣に思う。

でも今ここは旅先。こういうときだからこそ、プチ贅沢なのです。

味はすばらしいの一言。

「クリームヨーグルト」という名のとおり、とても濃厚な味わい。どうやったらこんなに味が深く濃く出せるんだ?と驚いてしまった。

※普段食べているヨーグルトが安物の人の意見です。

最近食べた中では、一番うまいヨーグルトということで即座に確定。いやー、これは買占めしておきたかったなあ、というくらいの味だった。

カップにはブルーベリーソースが付属していたけど、これはいらないのでプレーンでもっと安く売ってくれればうれしい。

いかんな、相変わらずいろんなものにうつつを抜かしすぎている。

あれこれ考えず、どっぷりと湯につかり、頭を真っ白にすることが大事なのに。今日は久しぶりの「脳内休養日」にするはずだったのに。

自らを叱責しつつ、あらためてお風呂に入りにいく。次は目指せ、入浴時間30分。

からすの行水だと、思考回路がおだやかにはならない。湯船から出たり入ったりしてもいいので、一回あたり30分以上を目標に風呂に入れば、ずいぶんとまろやかな心境になれる。そしてそれを一日何回か実施。

もちろん、体力がない人がそんなことをやったら、温泉に魂を抜かれてしまいむしろ衰弱してしまうだろう。でも僕のように体力が余っている人は、これだけ入浴しまくって魂を抜いたほうがいい。

そんなわけで、1階にある宿の内湯に向かう。「大風呂」という看板が掲げられている。

脱衣場。

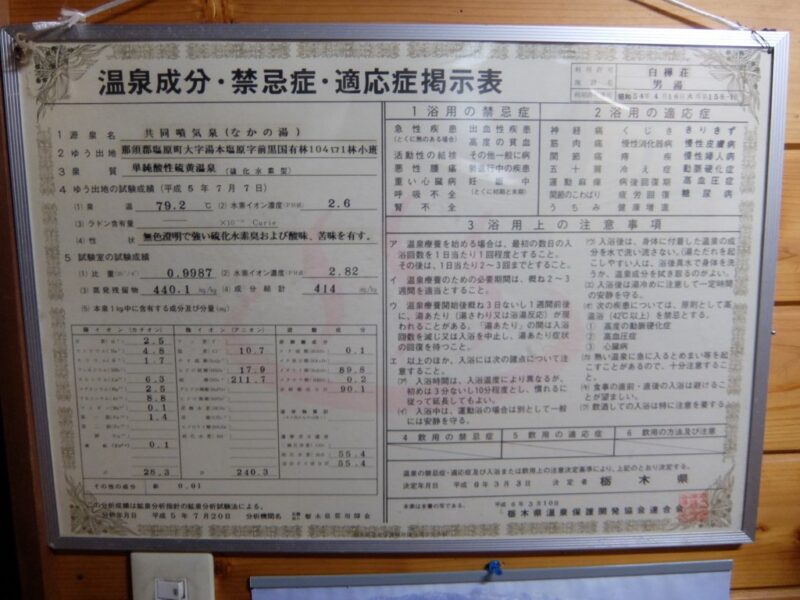

温泉成分表。

こういうのも、温泉にいく都度かならず撮影しているが、写真で見ると字がつぶれていたり、額縁のガラスが反射してぜんぜん読めないことがある。

内湯(男性)。

露天風呂もいいけど、内湯のほうがむしろ風情を感じる。木造の壁、床、浴槽というのはそれだけでウキウキポイントだ。どんなにいい湯であっても、タイル張りだったりするとちょっと惜しい気になる。

湯はこれまで見てきた新湯同様、青白い湯だ。露天風呂と違い、臭いが充満する分こっちのほうが温泉に入っている感が増していい。

人もいないし、まさにこういう湯でゆっくりしてこそ、僕にとっては療養の甲斐がある。いいじゃないか、いいじゃあないかぁぁぁ。

湯の注ぎ口。

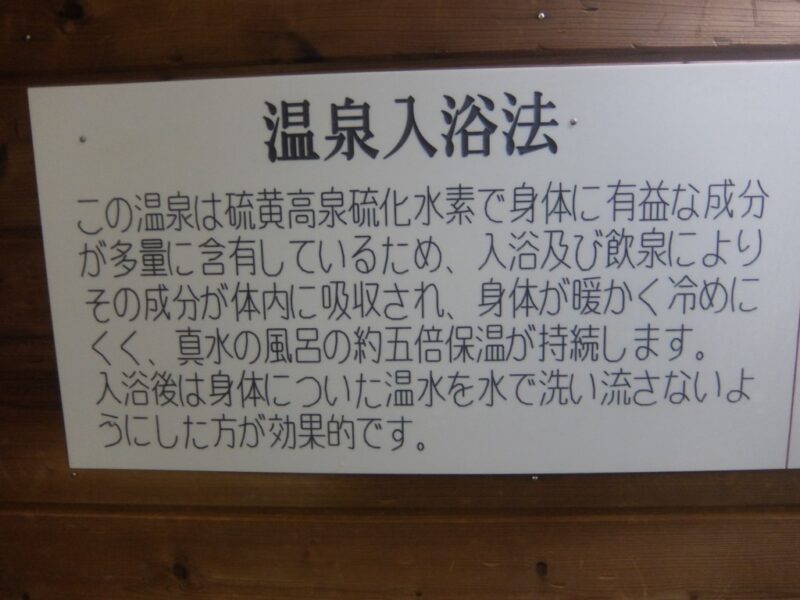

「身体が暖かく冷めにくく、真水の風呂の約五倍保温が持続します」

と書いてある。硫黄成分が皮膚の表面に皮膜を作るのだろうか。

ここで言う「五倍」というのはどういう状態をさすのだろう?

「普通のお湯なら、風呂上り5分後にほてった身体が元に戻ったけど、この温泉ならば5倍の25分間はほてりが収まらなかったよ!」

みたいな、「時間」換算なのだろうか?

よーし、疑問に思ったら試せ、試せ!

・・・あれ?でも、もともとの「1倍」の状況がわからないので、比較のしようがないぞ。

とりあえず5倍を満喫中。

白くにごっている、というよりは青くにごっているという表現の方が正しい。

ああ、いい湯だ。湯もさることながら、鼻腔から入ってくる香りも、身体に効きそうだ。

ここでじっくりと、ひたすら時間をかけてお風呂に漬かり、邪念や煩悩を洗い清めるはずだった。

しかし、なんか面白そうなものをこの浴室で発見してしまったんですが、これは?

「源泉100%」と書かれた張り紙の下に、なにやら意味深なバケツがある。まさか、ここで漬物を漬けているわけではあるまい。

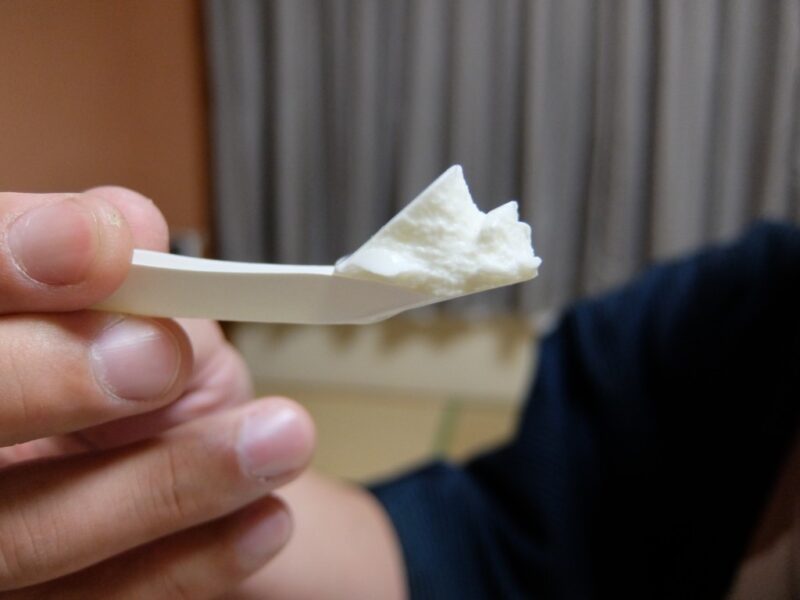

開けてみたら、泥パックだった。

源泉からくみ上げた泥だそうで、これを肌に塗って数分放置すれば、天然のパックとして効果てきめんだとかなんとか。へー、エステ的なことがここでもできるのか!

それはぜひやってみないと。

で、やってみたところ。

いかんなー、完全に浮き足立っている。「温泉で、ゆっくり」ができていないではないか。まさか風呂場でも浮き足立つギミックが用意されているとは思わなかったなー困るなー

といいつつ、ウッキウキではないですかおかでんさん。自撮りしてるし。

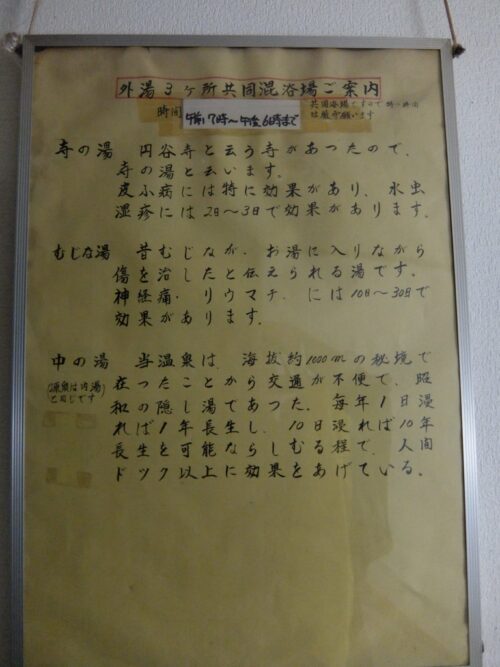

「外湯3ケ所共同混浴場ご案内」という張り紙を発見。

ほう!共同浴場の説明書きなのか。それはありがたい。

時間 午前7時~午後6時まで、と書いてある。明日、あんまり朝早く行っちゃダメなんだな。気をつけよう。

寺の湯

円谷寺と云う寺があったので、寺の湯と云います。

皮ふ病には特に効果があり、水虫湿疹には2日~3日で効果があります。むじな湯

昔むじなが、お湯に入りながら傷を治したと伝えられる湯です、神経痛・リウマチには10日~30日で効果があります。中の湯(源泉は内湯と同じです)

当温泉は、海抜約1,000mの秘境で在ったことから交通が不便で、昭和の隠し湯であった。毎年1日浸かれば1年長生きし、10日浸かれば10年長生を可能ならしむる程で、人間ドック以上に効果をあげている。

だって。

「1日浸かれば1年長生き」というのは恐るべき話だ。

ということは、365日浸かれば365年長生きする、というわけであり、もうこうなったらいつまで経っても死ねない体になる。

理論的には、この界隈に住む人は不老不死でないといけないのだが、実際のところどうなのだろうか?宿のご主人とか、「ハハハ、実は縄文人なんです」なんて言い出すかもしれん。

交通事故とか、天変地異でない限りは死なないという脅威の風呂。いいモンに入らせてもらった。これで1年寿命が延びたのだから、とりあえず東京に戻ったら生命保険を解約しよう。

コメント

コメント一覧 (2件)

初めまして。とても面白くてつい笑い声が出ました。

たくさんあるブログ。でもこちらの呟きや忌憚のない意見が素敵!

那須塩原市に住んでいますが、尋ねられた場所の感想そのままですよね。

もっと紹介したい場所、地元民しか行かないけど、もっと人気でて良いのに宣伝下手な場所や秘境も是非訪れて感想を書いてください。

楽しい時間を有り難うございます。

さくらさん>

コメントありがとうございます。

秘境、まだまだあの界隈にはたくさんありそうですね。

スッカン沢とかピラミッド元氣温泉とか、気になっているけどまだ行けていない場所が那須塩原にはあります。

どうしても那須や塩原のあたりって、主要幹線道をビューンと走り抜けてしまうんですが、たぶん脇道にそれると良いお店とかスポットがいろいろあると思ってます。まだまだ探していきたいです。