大内宿を見て回る。

この地は、さすがに山奥深いこともあって外国人観光客の姿が少ない。

外国人観光客は貴重なインバウンド収入をもたらしてくれるけど、「騒がしくて折角の観光地の風情が毀損する」という残念な面もある。

特に、外国人観光客がたくさん訪れるところは、土産物屋での取扱商品が外国人向けになっていて、日本人からすると「うーん?」と唸ってしまうこともある。

その点この大内宿の媚びないところの素晴らしさよ。

いや、むしろこういうのが外国人にはウケるかもしれないが、とにかく地味だ。寒い冬の間、家でせっせと裁縫して作りましたといったものがいっぱい。

あいにく僕はこういうのを買って家に飾る趣味がないのだけど、小物好きならばついつい手に取って買ってしまうと思う。

正直、この僕でさえ、ネギはちょっと欲しくなった。

大内宿の最奥、突き当たりにある建物。昔から食堂として営業している。湯殿山、と彫られた石碑が建物の前に建っている。

街道なのだから、道路をデーンとふさぐような場所に建物が建っているのは不思議だ。

振り向くと、大内宿の町並みがほら、こんな感じ。

というのも、この食堂の背後には小高い丘が控えていて、ここがどん詰まりにあたる場所だった。

折角なので、丘に登ってみることにする。丘に登るのは初めてだ。

石段を登る。

それなりの人生経験を積まれたマダムやミスターが、「いやー、登るんじゃなかったァ!」と途中でアゴをあげてうめいていた。そんな坂。

丘の上からの景色。

よく大内宿が紹介される時、ここから写真撮影されている。特に冬の、雪がすっかり屋根に降り積もった状態の写真は有名。

こうやって見ると、アホみたいにまっすぐ街道は伸び、そしてずどーんと今僕がいる丘に突き当たっていることになる。

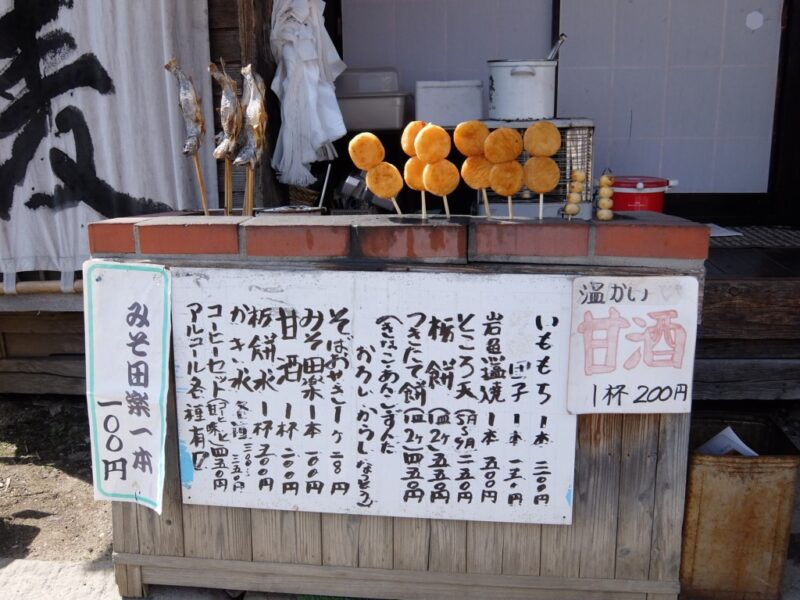

丘を下り、退却がてらいろいろなお店を見て回る。ちょっとつまめる軽食が、軒先でたくさん売られている。

カツの希望で、ねぎそばは二人で1人前にとどめてある。その分空いた胃袋を、この手の買い食いで満たそうというわけだ。

おい、前方を見ろ!「そば粉の天ぷらまんじゅう」というのがあるぞ!120円という値段も手頃だ!

速攻で買う。

笹の葉でくるんだ、そば粉の天ぷらまんじゅう。うまそうだ。

揚げまんじゅうだけど、しつこくなく美味なり。あんこが加熱されていると甘さが際立つけど、油の甘みも加わってうまいよなこれって。

道路脇の茂みには、つくしがたくさん芽吹いていた。

ここも蕎麦屋。

食事を済ませたまま、まだ片付けられていないテーブルが見えた。

あらー。

どうやらねぎそばを頼んだらしいが、ねぎを大して食べないままごちそうさまをしてしまったらしい。奥の丼はある程度ねぎをかじった形跡があるけれど、手前はほぼ手つかずの長さ。

単に箸として利用しただけなのだろう。もったいない。

とはいえ、ねぎをかじると、かなり辛い。「折角だから」と、無理してねぎをガリガリかじる必要はあるまい。そうか!こういう優雅な、贅沢な食べ方もあったのか!と今更ながら目からウロコだ。

僕なんか、「ねぎがあるからには全部食べるゥ!」と一人息巻いていたというのに。でも、その食べ方は面白いんだぜ?だんだん尺が短くなるねぎは、箸として使いづらくなる。どうやって蕎麦を食べつつねぎを食べるか?というバランス感覚が、愉快なんだなこれが。

いももちや岩魚を炭火で炙って売っているお店もある。

こういう場所だと、やっぱり炭火だよな!間違ってもケバブなんて売ってはいけない。売れるとは思うけど。物事には暗黙の了解というか、風情ってのがあるのでね。

おっと、いももちを買おうとは思わなかったけど、この「しんごろう」というのは気になるぞ?なんだこのネーミング。

1本200円。買ってみよう。

半突きの米に甘味噌を付けて焼いたもの。五平餅のようなものだ。

形がマッチのようで面白い。

ついでに山ぶどう果汁100円も買ったった。

「ぶどうジュース」だったら買わないけど、「山ぶどう果汁」だったら買う。こういうのも、旅情だ。

山の観光地で、「折角山に来たんだから!」と言いながら、山菜そばを食べる人を馬鹿にはできない。その山菜は中国産の水煮ですよ、と思っても、旅情なんだから仕方がない。

コメント

コメント一覧 (2件)

初めまして。とても面白くてつい笑い声が出ました。

たくさんあるブログ。でもこちらの呟きや忌憚のない意見が素敵!

那須塩原市に住んでいますが、尋ねられた場所の感想そのままですよね。

もっと紹介したい場所、地元民しか行かないけど、もっと人気でて良いのに宣伝下手な場所や秘境も是非訪れて感想を書いてください。

楽しい時間を有り難うございます。

さくらさん>

コメントありがとうございます。

秘境、まだまだあの界隈にはたくさんありそうですね。

スッカン沢とかピラミッド元氣温泉とか、気になっているけどまだ行けていない場所が那須塩原にはあります。

どうしても那須や塩原のあたりって、主要幹線道をビューンと走り抜けてしまうんですが、たぶん脇道にそれると良いお店とかスポットがいろいろあると思ってます。まだまだ探していきたいです。