05:42

このあたりの地面は赤い。鉄が含まれていて酸化して赤いのだろうか。

そういえば今更気がついたけど、草がほぼ姿を消し、ぽつ・・・ぽつと残っている程度だ。

風で種子が舞い上がって、着地したのがたまたま3,200メートルオーバーのこの地だった、ということなんだろう。植物としても、「ちっ、なんだよ!キツいよこの環境!」と毒づいているかもしれない。

我々のように足で移動できないので、植物は風まかせ運任せだ。

05:45

でも、さきほどの植物はまだラッキーだったようだ。

ここからさらに標高が高いところを見ると、植物が全く見られなくなる。さすがにこれ以上は限界、というわけだ。

なんとか芽吹けただけ良かった、ということか。

05:56

夜明けとともに地面が温められてきたからか、標高が低いところにある雲がモコモコしている。

06:00

大きな岩が少なく、ザラザラ細かい砂れきになっている斜面を登る。

富士山は何度も噴火しているからか、頻繁に地面の様相が変化する。

途中、木の棒が地面に突き刺さっていて、ひび割れた表面に小銭がたくさん差し込まれていた。これは何かご利益があるのだろうか?謎だ。

いずれ神社の方がこのお金を回収するにしても、相当な手間がかかりそうだ。

06:05

赤土の先に、次の山小屋が見えてきた。

あそこが九合目。

かなりガッチリと石垣を組んでいる。山肌を削ってそこに小屋をこしらえるのではなく、山からせり出すように石垣を組んで、そこに小屋を作っている。

富士山の地面はザラザラで、崩れやすい。いくら石垣を作ったとはいえ、よく安定していられるな、と思う。一歩間違えると、石垣ごと崩れそうだ。

06:11

九合目萬年雪山荘に到着。

斜めに突き出したつっかえ棒で建物を支えているのが特徴。

こうでもしないと、小屋の上の斜面が崩れたりしたときに山小屋がぺしゃんこになるのかもしれない。

標高は3,460メートル。山頂までは標高差が300メートルちょっとだ。

九合目の山小屋なので、次が山頂かと思いきや、山頂までの間にもう一つ山小屋がある。「九合五勺 胸突山荘」がそれだ。

フィニッシュに向けて傾斜がさらにきつくなるので、「山頂間際だけど一泊しよう」という人がいてもおかしくない。

06:21

ここにも鳥居が。

改めてお辞儀をして通り抜ける。

この頃はガスが出たり引っ込んだり、まだ天気が安定していない。

標高のせいで気温はかなり低くなっている。でも登っていると汗をかくので、防寒装備をガッチリ着用して登っている人、半袖シャツで登っている人、服装がバラバラだ。

06:37

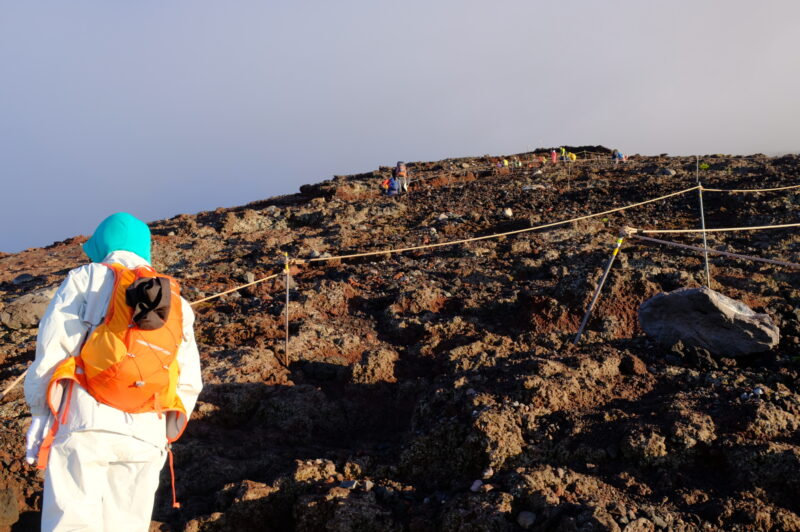

山頂方面を見たところ。

遠くでレインウェアを着た団体が歩いているのが見える。

山用のウェアは、下界で着ていると変な色でダサいことがあるけれど、こうやって山の中だと大変によく目立つ。特にガスっているときはなおさらだ。山に登る人は、ダサいからといってカラフルなウェアを避けて黒や迷彩柄のウェアを買う、ということはやめたほうがいい。緊急事態のときに見つけられなくなる。

06:41

先程の写真からわずか4分。綺麗にガスが晴れた。山の天気はこのように移り変わりが早い。

正面に九合五勺が見えている。そして、その右側の稜線は山頂の一部だろう。登り始めて3時間ちょっと、ようやく山頂界隈が見えるようになってきた。

06:43

またガスがふぁーっと押し寄せてくる中、記念写真。

独立峰ならではの景色だ。

まわりに何もない。雲海しか見えない。

駿河湾に面した南側斜面を登っていく富士宮ルートならではだ。

(つづく)

コメント