17:42

荷物を置いたら食事を食べてください、と宿の方に言われていたので、すぐに広間に戻ってきた。

広間の壁には、メニューが短冊にいろいろ書かれて貼り出されていた。

たくさんメニューがあるようだけど、「ライス 500円」とか「味噌汁 500円」なども混じっている。なので扱っているのはかなりシンプルな料理ばかりだ。その中で、「富士宮焼きそば」がここでも売られているのは地域色が垣間見える。

ちなみに、ライス500円なのに対してお茶漬けは700円、中華丼で1,200円になる。贅沢をしたつもりがなくても、結構なお支払いになってしまうのが山小屋の宿命だ。それがイヤなら、食料と燃料を外界から担いで持ってきて、屋外で食べるといい。一応この小屋では、「素泊まり」も可能だ。

広間には長机が並べられ、食事をとっている団体客が多い。そして総じて年齢が若い。山に行くと高齢の方々を大勢見かけるのに対し、富士山は年齢層が違う気がする。

たぶん、「登山はあんまり興味ないけれど、富士山は一生のうちに一度登っておきたいんですよね」という若い人が結構いるのだろう。

奥の壁には、たくさんの寝袋が吊り下がっていた。

我々が寝泊まりする客室がいっぱいになった場合、この広間に寝袋を敷いて寝させるのだろうか。

夕ご飯。

富士山の山小屋は、カレーライスと相場が決まっている。それ以外の料理を出す山小屋って存在するのかどうか、聞いたことがない。

この「御来光山荘」のwebサイトを見てみると、チェックイン時に追加料金を払えば、カルビ定食や鯖の塩焼き定食に変更することもできるらしい。

机の上に置いてあるビニール袋は、明日の朝ごはんだ。

御来光を拝みに早朝立ちする人が多いので、宿では「朝ごはんは◯時からです」という案内をしていない。全員一律、お弁当だ。

シンプルなカレーライス。

福神漬けとお味噌汁付き。あ、あとお茶も。

ご飯おかわり自由!というわけではないので、物足りなかったら追加注文するか、持参した食べ物を食べることになる。

山小屋によって「カレーライスは食べ放題」としているところとそうでないところがある。食べざかりの人は注意が必要だ。

それにしてもカレーは偉大だ。ワンプレートで解決する食事で、あれこれ洗い物を増やさなくて済む。山の上では水が貴重なだけでなく、下水の処理も大変だ。あれこれ洗い物を出すわけにはいかない。なので、このカレーのように使い捨てのプラ容器を使っている。

標高が高いのに、ご覧のようにご飯は粒が立っている立派な炊き具合だ。圧力釜で炊いているのだろう。昔の山小屋メシって、嚥下機能が低下した高齢者向けのメシか?というくらいの軟飯だったものだ。それくらい多い水で炊かないと、気圧の関係で米に芯が残るからだ。

17:54

カレーライスなので、夕ご飯はあっという間に終わりだ。

いしの今日の頑張りをねぎらうためにビールを1本ごちそうしたけれど、だからといってダラダラと宴会をするほどのこともない。宴会をするためのつまみを持ち合わせていないし。

あと、この山小屋ではビールは売られていても、ノンアルコールビールはなかった。最近、随分とノンアルコールビールが勢力圏を拡大したなぁ、と感心しているんだけど、さすがにこの山小屋では取り扱いがなかった。残念。

ニーズはあると思う。僕みたいにお酒を飲まない人だけでなく、「明日は朝が早いし、今日は飲まなくてもいいや」という人がいるだろうから。でも、そういうニーズをいちいち汲み取っていられないのが山小屋だ。コンビニじゃないんだから、あれもこれも置くわけにはいかない。

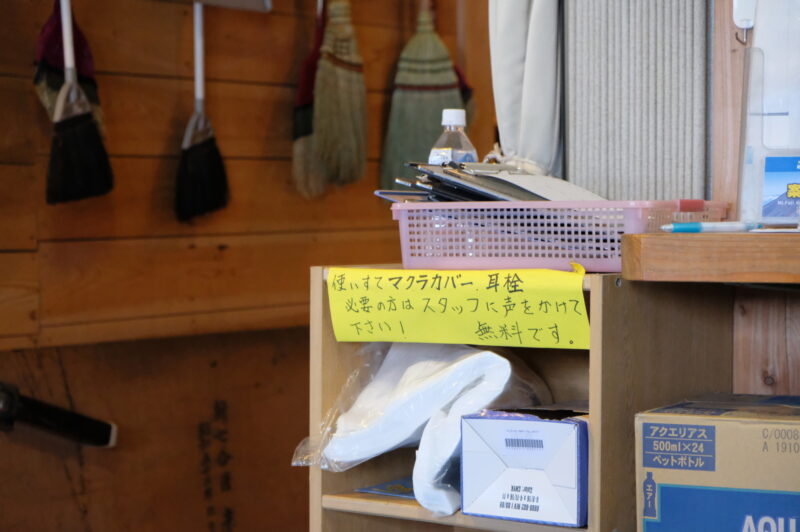

食後、一旦自分たちの寝床に退却する。その際、広間の脇に「使い捨てマクラカバー、耳栓 必要の方はスタッフに声をかけて下さい!無料です」と書いてあったのでマクラカバーと耳栓をありがたく頂戴した。

もらってきたマクラカバーと耳栓。

マクラカバーはともかく、耳栓を無料配布しているのはありがたいサービスだ。本来こんなもの、山小屋に泊まるんだったら自分で持参するのがスジだけれど。

17:59

御来光山荘のトイレを見に行く。

山荘のトイレは、宿泊者も通りすがりの人も同じ場所を使う。ただし、通りすがりの人は有料だ。

登山の最中にトイレに行くことを、隠語で女性の場合は「お花摘み」、男性は「キジ撃ち」と言う。しゃがみ込む格好がそのように見えるからだ。しかし、富士山の場合は全方位視界がひらけているので、「ちょっとお花摘みに行ってきます」というわけにはいかない。草むらも、岩陰も存在しないからだ。

登山途中で「そろそろ膀胱が圧迫されてきたかなぁ・・・」と感じたら、できるだけ早く山小屋のトイレを使ったほうがいい。マジでヤバくなったら、もう逃げ道がない。

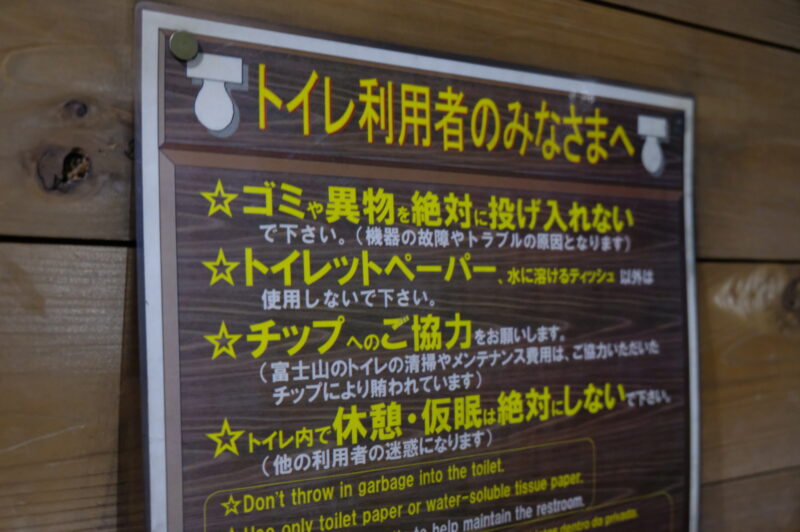

トイレに掲示されている張り紙で、「トイレ内で休憩・仮眠は絶対にしないで下さい。」と書いてあるのが富士山ならではだ。夜を徹して登る人が結構いる山なので、トイレ内で居眠りして出てこないという事案が過去にあったのだろう。

トイレは、僕が想像していたものと全然違った。

なんだか、メカメカしい。

もっと、古めかしいものかと思っていたけれど。

そりゃそうだ、僕の「富士山のトイレの記憶」というのは20年くらい前で止まっている。その頃は排泄物は山の斜面に垂れ流しで、トイレ周辺の悪臭は相当だったものだ。しかし今やバイオトイレが当たり前の時代。においはとても少ない。

そして「すごいなあ」と思うのがこれ。トイレの入り口、ランプとか鍵穴とかコイン投入口とか、いろいろあるぞ。

工業製品のようなランプが光る。

あるキャンプ場で見た、生ゴミをバイオ処理するゴミ捨て場がこんなランプだったな、とふと思い出した。

宿泊者は鍵を貸してもらえるので、借りた鍵を使えば扉が開く。通りすがりの人は、100円玉2枚を投入すれば扉が開く。そんな仕組み。

トイレの入り口にチップ入れを設けて、「お気持ち」を受け止める、という性善説に立っていないのが潔い。お金をきっちり払わないと、扉が開かない仕組みだ。

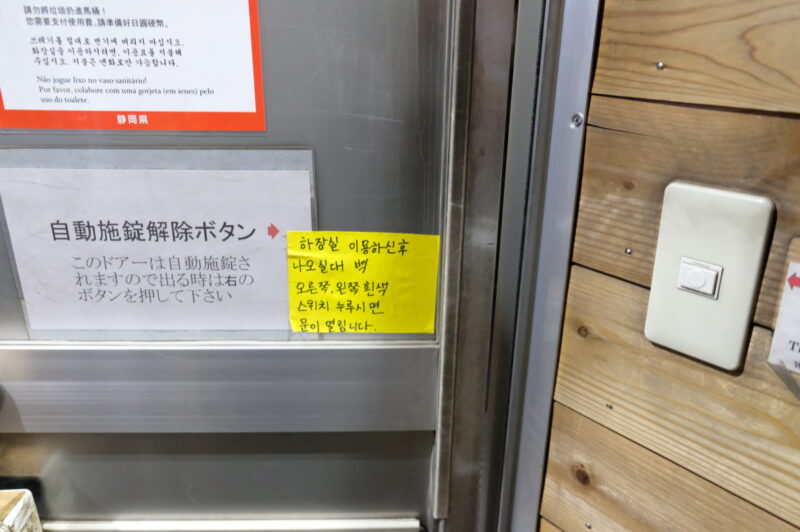

個室の中に入ると、オートロックで鍵がかかる。内側からでもドアノブをガチャガチャやっても開かない。

壁に「自動施錠解除ボタン」があって、そのボタンを押せば解錠される。なにせ1回200円の排便だ。よし気が済んだぞ、という意思表明をボタンを押すことで示さないと。

(つづく)

コメント