民宿への帰り道は、本来であれば島一周の周回道路を通っていくのが最短ルートなのだろう。しかし、そのルートはまだ明日以降満喫しなくちゃいけない観光名所がごろごろ転がっている。今日、「素通りしちゃう」のはなんだかすごくもったいないし、明日以降のワクワク感が殺がれる気がしたので違うルートを通ることにした。

「ええい、三原山を横断する山岳ルートを通過だ」

「本気で?僕ぁそれはそれでうれしいけど」

「構うものか。大して時間ロスはないだろ。夕食時間には間に合う!」

先ほど、「わーい三原山登ったぞー」というインチキ写真を撮影した、「三原山登山口」看板のところから山岳ルートに突入。ぐいぐいと山を登っていった。

今日はもともとあまり天気が良く無かったのだが、山の上に登ってくると結構霧がかかっていた。天気が崩れてきているようだ。明日の天気が気になる。

なんとか夕食時間に間に合い、宿に戻ってそのまま食堂に向かう。やぁ、今日は充実感があるぞ。観光名所をざくざくと巡ったし、バードウォッチングもしたし。しかも温泉あがりだ、さあビールを飲むぞぉ。

「ビール切らしちゃってるんで、玄関の前にある自販機で買って」

おばちゃんに「ビールくらはい」とお願いして、返ってきた回答がこれ。うは、ビール品切れですか。なんともアバウトだなあ。ま、玄関先の自販機で買えるのであれば何ら問題ないけど。

昨晩の夕ご飯が非常にシンプルだったので、今日もまたすこぶるシンプルな食事が出てくるのではないか、と身構えていたのだが、皿数豊富な「至って普通」な料理が並んでいた。おや、昨晩のあれはなんだったんだろう。その時の気分次第で料理数が変わってしまうのだろうか。しぶちょおとあれこれこの件について議論をしたが、結論としては「昨晩は島寿司に予算を持っていかれたに違いない」ということになった。

食卓にはあしたばの天ぷら。今日は昼、夜とあしたば料理を食べたことになる。健康に良さそうだ。

今日も宿のお手伝いをしている女の子といろいろ話をしたが、彼女の口癖「にゃはは・・・超ウケる」が非常に印象的だった。僕が何か面白い事を言うと、この言葉を口にする。しかし、超ウケてる割には爆笑しないわけであり、すなわちそれは実際には全然ウケてないのではないか、と思わざるを得ない。社交辞令なのだろうか。

この言葉がわれわれにも伝染してしまい、以降の道中、何かある度にお互い「にゃはは・・・超ウケる」という言葉を繰り返し繰り返し使った。女子高生が使う分には何ら問題ないし可愛らしいが、いい歳した男がこの言葉を使うと何とも違和感があった。

この日、食後も食堂に居残り、ちょーウケるの女の子、同じ宿に泊まっている一人旅の人と一緒になって「明日はどういうルートを通れば良いのだろう?」と検討会が開かれた。「こっちの方が良い」だのどうだの、例の観光地図を広げて議論しあった。どうやら明日は天気が悪いようなので、歴史民族資料館に行き屋内で時間をつぶすことに決めた。

さて、各自部屋に引き上げたので、僕らも部屋へ。昨日に引き続き、島焼酎「情け嶋」を飲もうと思ったのだが・・・あらら、コップが片づけられている。面倒なのでもうそのまま寝た。

5月の八丈島は、寝るときに毛布1枚で事足りる。こういうところでも南国であることを感じる。

2005年05月02日(月曜日) 3日目

3日目の朝。

夜更かししないで早めに寝ているので、朝7時過ぎの起床でもそれほど苦痛感はない。それよりも、食事に遅れたらおばちゃんに怒られそうなので、時間厳守で食堂に行かなくては。

朝食には、小鉢が添えられていた。昨日の朝が、焼き魚のみのおかずだったので(海苔玉子納豆香物は付いていた)、今朝もひょっとしたら、と思ったがそうではなかった。どうも、一昨日夜・昨日朝の食事が特別皿数が少なかったらしい。

たかが小鉢だが、それでも何だかうれしい。愛おしく食べる。

「明日になると小鉢が二つに増えてるかもしれん」

「さすがにそれは無いと思うぞ」

窓の外を見ると、雨はぱらぱらと時折降るが、傘無しでも何とか行動できそうな感じだ。ただし、風は非常に強い。さすが太平洋の孤島だけあって、風の強さが容赦ない。どうっ、どばあっ、という轟音とともに風が突き抜けていく。「吹き抜けていく」ではない、「突き抜けていく」だ。

恐らくこのような日は飛行機が飛ばないんだろうなあ。飛行機で八丈島入りを予定していた人たちは、全員羽田空港に足止めだ。視界が悪い上に風が強すぎだ。晴れていても「タッチアンドゴー」してしまったわれわれの往路の飛行機。それを考えると、こんな天気じゃとてもじゃないけど無理だ。

「試しに海を見てみよう」

こんな風じゃ、一体どんな波が立っているのやら、ということで海を目指した。歴史民族資料館の開館までまだ時間があるので、その間の時間つぶしだ。

あー。

荒れてるぞ、こりゃあ。

どかーん、どかーんと音を立てて波が桟橋を洗っている。すごい迫力だ。

「あそこで体を洗ったら、さぞやきれいになるだろうな」

と思ったが、恐らく海底で魚の餌になって、骨まできれいになってしまうような気がする。

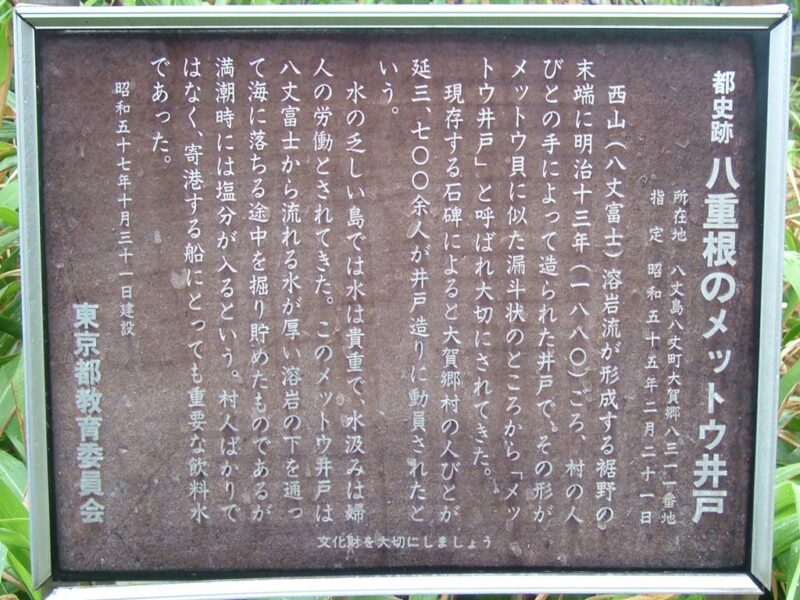

[No.32 メットウ井戸 2005年05月02日 08:54]

八丈島完全制覇企画3日目の一発目は、八丈島西岸近くにある「メットウ井戸」からスタート。この時点で、まだ朝9時にもなっていない時間だ。

「会社に出勤するのより早い時間から観光とは、僕らすげぇ気合い入ってるな」

「気合い入ってる、というか単に朝食時間が早いだけだ」

「普通、温泉宿だったら朝食食べたあともお風呂に入ったりー、テレビをだらだらと見たりぃーって時間を過ごすもんだけどな」

「何しろ、観光地が宿のすぐそばにたくさんあるから。車で5分も走ればすぐ次の観光地だから。」

「むむ。ちょっとご近所散歩、感覚で観光地。素晴らしいな」

「でも、中にはハズレなものもいっぱいあるわけだが」

さてこのメットウ井戸、名前からは一体何なのかさっぱりわからない。メットウという何かをくみ上げる井戸なのだろうか?いや、メットウではなく、ナットウなのかもしれない。よくわからない。

到着してみると、何やら怪しい古代遺跡のような、石組みがぐるぐる螺旋状にできたものだった。あー、昔、社会科の授業で習ったことがあるぞ、これは「まいまいず井戸」だ。井戸の口まで螺旋状にくだっていく、独特な形態の井戸。

西山(八丈富士)溶岩流が形成する裾野の末端に明治13年(1880)ごろ、村の人びとの手によって造られた井戸で、その形がメットウ貝に似た漏斗状のところから「メットウ井戸」と呼ばれ大切にされてきた。

なのだそうで。なるほど、「メットウ」とは貝のことだったか。誰だ、発酵食品の名前がなまったものだと勘違いしたやつは。

「これは観光地っぽいねえ」

「そうだねえ、こういうのこそ、観光地に相応しいよ」

「でも、地味だけど」

「それを言うな」

[No.23 八重根港 2005年05月02日 09:02]

メットウ井戸のすぐそばに、八重根港がある。ここも観光スポットに指定されているので、とりあえず行ってみる。

行ったって、岸壁があるだけなのだが。

東京からやってくるフェリーは、昨日訪れた底土港に着岸するのが普通だ。しかし、風雨や潮流の関係で、時々八重根港に着岸することがあるらしい。

それから、ここから60km先にある伊豆諸島最果ての地、青ヶ島行きのフェリーは一日一回、この港から出港する。とはいっても、今日のような荒天だととてもじゃないが出航できない。就航率は50%を下回り、数日間運行がストップすることもざらだという。青ヶ島の人は、常にそういうリスクを身近に感じながら生活しなければいけないので大変だ。

・・・いや、他人のことを気にしている場合ではなーい。猛烈な波と風だ。もちろん、無謀なチキンレースを展開して「どっちがより海に近づくことができるか」なんてことはしなかったが、それにしてもものすごい。安全なところにいるつもりだが、それでも波にさらわれてしまいそうだ。

港、といっても写真でご覧の通り防波堤があるわけではない。ということで、外海の波がそのままずどん、どすんと港にぶつかってくる。これははっきりいって恐怖だ。

さっさと写真を撮影して、引き上げることにする。

スリリングで楽しいといえば楽しいのだが、遊園地のアトラクションじゃないんだ。楽しすぎて死んでしまっては全く意味がない。

「君子危うきに近寄らず、だ」

「あれっ、いつのまに君子になったんだ?」

[No.26 八丈島歴史民俗資料館 2005年05月02日 09:09]

雨の日用観光地としてお取り置きしてあった、屋内観光スポットをこの日こそ訪れないと。島中央部にある「八丈島歴史民俗資料館」に向かった。

外は、雨が降っているのだが強風のためじとじとと降るわけでなく、風に吹き飛ばされながらはらはらとあたってくる。傘をさすには微妙に向かない天気。

朝9時から開館しているというのは非常に感心だ。朝8時過ぎから行動開始しているわれわれにとって有難い時間帯。ではせっかくだから堪能しようではないか。

到着した建物は、ちょっと古めかしい、木造の味のある建物だった。

「おい、教育委員会の看板があるぞ」

見ると、資料館の玄関脇に、おなじみの黒看板があった。一瞬身構えるわれわれ。この看板を見ると、反射的に「どの観光地だ?それは?」と警戒してしまうようになってしまった。

えーと、こんなところに観光地がまだあったのか?観光地図にはそんな表記がなかったが。でも、地図はあてにならないからなあ。

黒看板曰く、これは「石製くりぬき水槽」というらしい。観光地図と見比べてみるが、これはどうやら観光地としては認定されていないようだ。なぜかほっとしてしまうわれわれ。

「こんなのまで観光名所にされたらかなわんぞ。これ、僕の実家にも玄関脇に無造作に置いてあるぞ」

「まあ、中将院の石室、なんていう小さなものまで観光名所だからねえ、何があってもおかしくはないぞ」

入館料を払い、中を見学する。

八丈島の模型。

今僕たちは二つの山の間にある平地にいます。

展示物

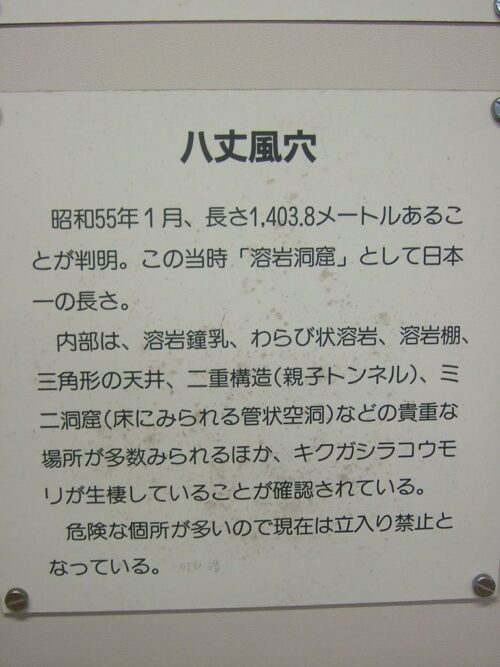

八丈風穴、という説明文があった。1,400mもある溶岩洞窟で、発見当時では日本一の長さだったらしい。

それはさぞや良い観光スポットになるのに、と思うのだが、

「危険な箇所が多いので現在は立ち入り禁止となっている」

のだそうな。惜しいなあ。こういう「目玉」がありながら観光資源化できず、そのかわりになんだかわからない山とか石室とか既に存在しないものとか立ち入りできない遺跡とか、挙げ出すときりがないが、そんなものを観光地としてマッピングしてるのは何か違ってませんか、と思う・・・あれっ?

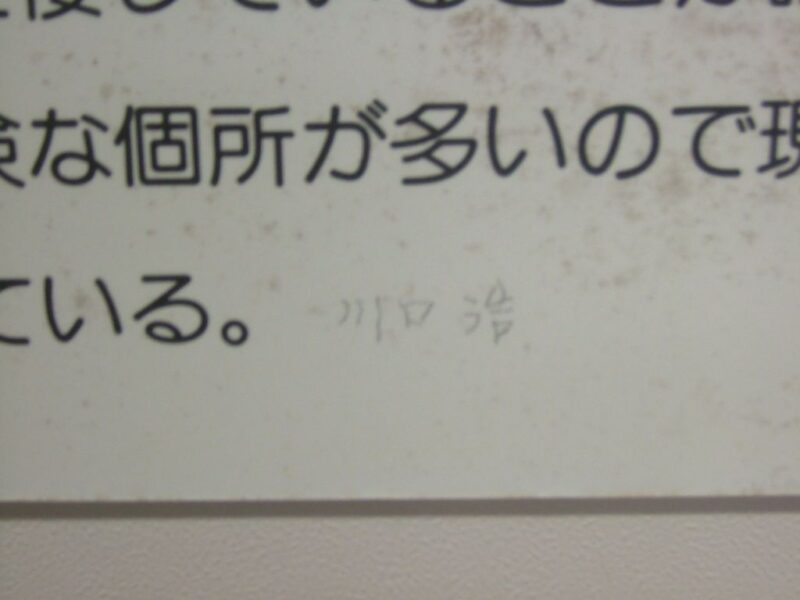

「危険な箇所が多いので現在は立ち入り禁止となっている。」

という説明文の後ろに、鉛筆書きで小さく「川口浩」と書かれていた。

誰だこんな落書きをしたやつは。ちょっと面白いじゃないか。

「おい!こっち来て見ろ!」

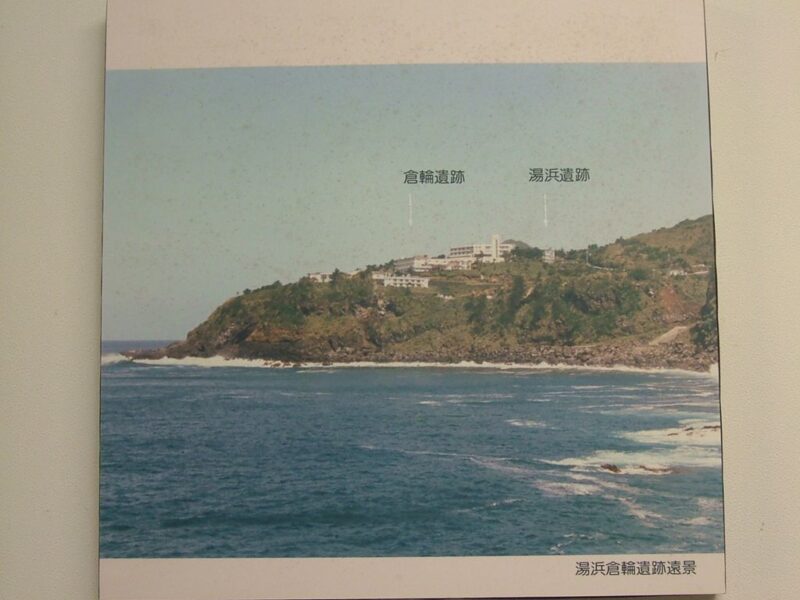

先行していたしぶちょおが僕を呼び寄せる。呼び寄せた先は、ちょっと色あせた一枚の写真。どこかの岬が写っているようだ。

「あ!」

岬の真ん中に白い建物が建っている。これは昨日廃墟姿で見た、八丈温泉ホテルだ。その建物のすぐ右には「湯浜遺跡」と矢印で記載されており、建物そのもののところには「倉輪遺跡」と書かれているではないか。

倉輪遺跡って、昨日さんざん探したけど影も形も看板も見つからなかった観光スポットだ。温泉ホテルの中にありやがりましたか。そりゃあ見つからないわな。・・・というか、観光地図に載せるなよ。遺跡はおらが島の誇り、なのかもしれないけど、観光客にとってみれば、行けない観光地には全く価値がないぞ。

せめて、看板くらい出せよなぁ。湯浜遺跡には看板があったんだから。

結局、この二つの遺跡ともに八丈温泉ホテルの敷地内にあったわけであり、八丈温泉ホテルが廃墟となった今、遺跡の上にさらに遺跡ができてしまったというわけだ。

調べてみたら、倉輪遺跡はホテルのプールを拡張する際の工事で発見されたらしい。トホホ。

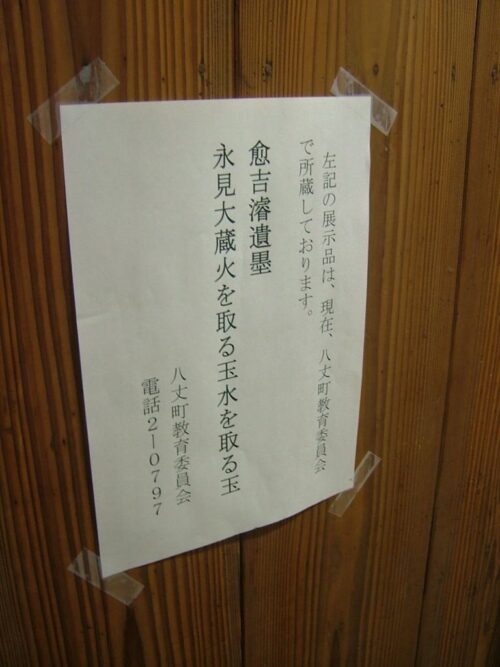

「なんだかなあ」的な気分に浸っているところで、「あ!」というしぶちょおの声がまた前方から聞こえてきた。

行ってみると、今度は展示物ではなく単なる張り紙だ。

左記の展示物は、現在、八丈町教育委員会で所蔵しております。

永見大蔵火を取る玉水を取る玉

永見大蔵!これも昨日、発見できずにお寺の住職に教えてもらったものだ。そのときは、民俗資料館に一部が保管されているという話だったが。今度は教育委員会に移動ですかそうですか。

まあいいや。われわれの中では、永見大蔵は昨日処理済みの観光スポット扱いになっているので。

通路には、いろいろな瓶や桶が並べられていた。

「いやぁ、予想外な発見がいろいろあったなあ」

感心しながら、資料館を後にした。

コメント