09:30

「あ、ここにトカゲがいる」

板長さんが指さす先の岩に、じっとして動かないトカゲがいた。ひなたぼっこでもしているのだろうか。

まあ、珍しい光景ではない。

「このトカゲ、天然記念物だから」

あわててカメラを取り出して写真撮影会が開始となった。人間って、肩書きに弱いんスよもう。

天然記念物だからといって、クジャクみたいに派手なわけではない。地味であっても、希少価値があれば天然記念物。ううーん、写真を撮影したはいいが、絵面が地味だ。

トカゲのしっぽ切りを天然記念物でお試ししてみたかったが、なんだか恐れ多くて手出しはしないでおいた。悪いことしているようで。

09:33

板長さんがゴソゴソ下草を足で退けている。ここ掘れワンワン状態なわけだが、一体何事かと思ったら瓶が出てきた。「なーんだ、瓶か」と思うのは、先ほどのトカゲの教訓を全く生かし切れていないということだ。

「これ、海軍が飲んでいたビールの瓶なんですよ」

えっ、こんな離島にもビールが運搬され、そして(恐らく将校だけだろうが)飲まれていたのか。相当びっくり。ビールなんて効率の悪い酒じゃなくて、ポン酒、焼酎持ってこんかい!と思わなかったんだろうか。当時は冷蔵技術だってそんなに優れていなかっただろうし。

09:34

しぶちょおが何を熱心に撮影しているのかと思ったら(お酒飲めない体質=お酒に興味がない、というわけではない証拠)、瓶底が一風変わっていたからだ。ポパイの腕にある入れ墨のような、錨の絵が刻印されてあった。おお、これはどうみても海軍だ。それにしてもハイカラだな、海軍は。

09:35

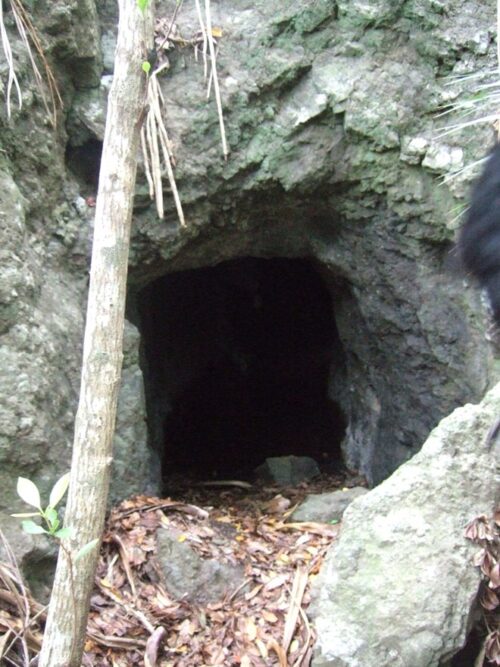

さあいよいよ壕探検にGOだ。すいません、言ってみたかっただけです。

われわれだけの単独行動だと、崩落寸前のヤバい壕に入って閉じこめられたり、落とし穴におっこちたりするおそれがあるわけだが、こうして板長さんが案内してくれるところは安心できるので怖さはない。

沖縄のガマ(地下鍾乳洞のようなところを沖縄戦の時に壕として使った)は、集団自決や臨時野戦病院が設置されたりしたわけで、ガイドさんつきであっても、違った「怖さ」を感じる。

その点父島の壕は、直接戦闘があったわけではないので比較的「探検ムード」が強い。いや、もちろん父島で戦死した人だってたくさんいるわけで、軽んじちゃいけないのはわかっているんですけど。

09:35

壕は「よくぞ掘ったなあ」と感心するくらい、奥が深くて複雑な作りになっている。地下迷路だ。

鉱山の跡地を開放しているテーマパークに行ったことが何度かある。総延長○キロ、といった類の表示があって確かにそれは凄いんだが、何十年、何百年も掘ってそうなったわけだし、「しょせん金もうけ」という事実がある。

その点、この島の壕は2年程度でよくぞまあ、あちこちと掘り進んだものだ。驚くしかない。

鉱山の穴との違いは、鉱山は「金脈目指してエンヤコラー」と幅広く掘っているのに対し、こちらは「人が通れれば良かろう」程度の発想で穴が狭い。

09:40

イリュージョンの仕掛けを見せてもらっているような印象を受ける。あちこちに出入り口があったり、銃眼があったりする。

「日本兵が逃げたぞー」「どこだ?どこへ逃げた?」

と敵兵が探しているうちに背後から狙撃、なんてこともできそうだ。

09:41

こちらには小さな穴と不自然なコンクリートの円座があった。機関銃座として使われていたらしい。敵兵が揚陸してきたら、ここで待ちかまえて機関銃の一斉掃射、という計算だ。

コンクリートの上の茶色い層は戦後60年以上でつもった土砂。大雨が降ったりするたびに、狭い銃口から土が流れ込んできて堆積していったのだろう。

「雨だれ石をうがつ」と言う言葉があるが、その逆で、雨だれ砂を積み上げる、だ。

09:41

銃口を覗いてみる。

うわ、視野角狭い。確かにここまで小さい穴だと、手榴弾やナパーム砲の攻撃を受けにくいとは思うが、中の人だって相当マニアックな箇所しか狙えない。運良く目の前を連合国兵さんが通ってくれればラッキーだが、運が悪けりゃ「そのまんま通過されちゃって、背後から撃たれちゃいました」ってことになりかねない。

地形を考慮の上、絶妙なバランスで「この方角に銃身を向けておけばOK」と判断して銃口を開けたのか、それとも「とりあえず地上に近いし、ここら辺に穴開けちゃえ」とやったのかは板長さんに聞きそびれた。

09:41

銃座の横に、なにやら貝殻がいっぱい落ちていた。何かの材料として用意しておいたのだろうか?と思ったら、板長さん曰く「兵隊の食料として食べられたもの」なんだそうで。戦時中の貝塚、というわけか。

銃座の横に転がっているということは、「さあ米兵ども、いつでも来い」と穴から外をのぞき込みながら、臨戦体制で食事を採っていたのだろうか?・・・いや、そんなわけないな、警戒警報が出るまではどこかで別の作業をしていたはずだから。

結局、ここは銃座としては使われず、貝塚としてしか機能しなかったことになる。

まあ、死闘が繰り広げられて死者が出なかっただけ良かったじゃないですか、ということにしておこう。

09:46

とはいってもー、壕から外に出てみると、弾薬の外装が炸裂してねじれた状態で転がっていたりするわけですよ。これが日本軍のものなのか、空爆をした連合国軍のものなのかは不明だが、どういう形にせよ戦いはここでもあったことは事実というわけだ。

09:48

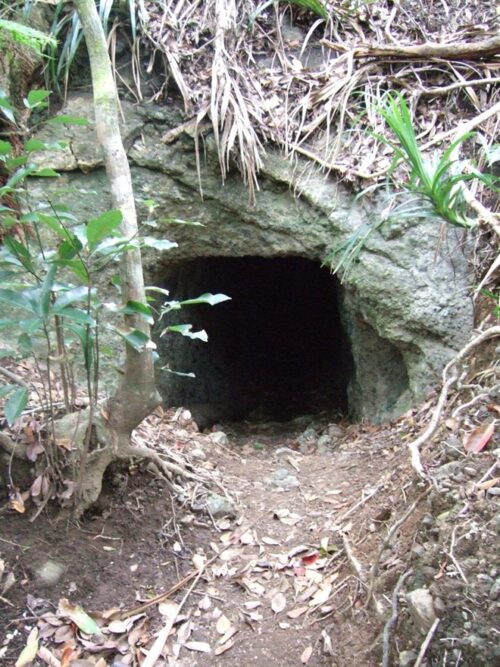

別の壕に入る。地理感は優れている方だ、と自分では思っていたのだが、もう既に全く訳がわからなくなってきた。この地を知り尽くしている板長さんが、「若いのが3名も来た」と張り切って歩き回るし、壕の入口と出口が別なので出てきた時点で現在地を認識できなくなる。さすがプロのガイド、淀みなくあちこちを素早く移動していく。

実際に壕の建設に携わったわけではない板長さんが、なぜここまで詳しいのか?と聞いてみたら、「ここで壕を実際に掘っていた元軍人たちに聞き取り調査を行い、『だいたいこの辺に砲台があった』などと聞いては山中を彷徨い続けたらしい。そうしているうちに、未発見だった壕や砲台を発見したし、このあたりの地理に精通したというわけだ。すなわち、小笠原には「戦跡ツアー」と称するガイドは何名もいるが、板長さんはその元祖、神様と呼べるわけだ。ばばろあの嗅覚は非常に正しかったことが証明された。さすが「類は友を呼ぶ」だ。

ちなみにばばろあが持っていた「小笠原戦跡案内」という本だが、その著者も板長さんのところに教えを請いに来たんだという。もちろんガイドしたわけだが、実際本になってみると記述に間違いが多くて残念、と板長さんは苦笑いしながら語っていた。

09:50

この壕には一体何があるのだろう、と思って奥に進んでいくと・・・

09:51

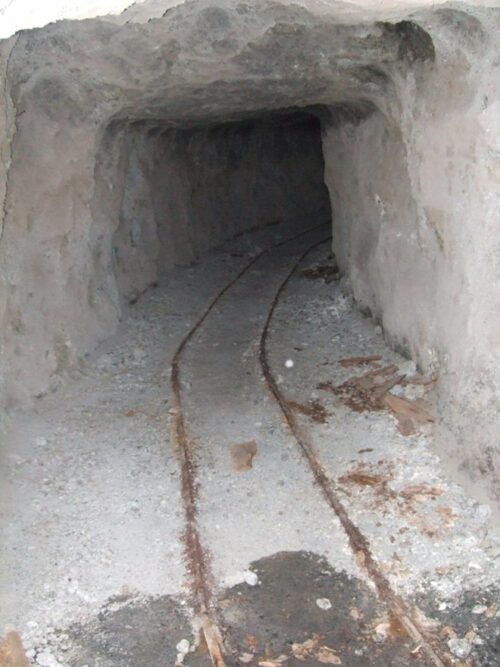

線路発見。

トロッコ用の線路まで敷いてあったんだな。まあ、そりゃそうか、これだけ穴を掘ったのだから、出てくる砂利や岩石の量たるや相当なものだ。背負って外に運ぶというわけにはいくまい。

このトロッコに金だとか銅だとか、そういう「宝の可能性」がある石が積まれればまだ気持ちよかっただろうに、ただ単に「戦争のため」に何の変哲もない岩を掘り、外に運び出す。執念としか言いようがない。

09:52

しばらくレールに沿って歩いてみると、行き止まりだった。レールはその行き止まり直前まで続いていて、ぷっつりと途絶えていた。

「ブブー、はずれでしたー」

というわけではないだろうから、恐らくここまで掘り進んだ時点で終戦を迎えたのだろう。そうでなければ、レールは撤去されて別の場所で再利用されていたはずだ。

父島に終戦の報が届き、ここまで掘り進めていた人は「良かった」と思ったのか、「うわ、中途半端で終わっちゃったなあ」と思ったのか。いずれにせよ、硫黄島のような決戦が行われる事を叩き込まれて、強固な陣地を作っていた兵士たちは「はい?終戦っすか?」という、今までなんだったんだ感が相当強く感じられた事だろう。

09:52

ちゃんとレールには枕木が敷かれているんだな。「えーい面倒だ、地面にそのままレールを敷いちゃえ」というわけにはいかないようだ。レールの仕組みについては全然無知なので、枕木の必然性についてはよくわからないが、とにかく感心。

09:56

壕の中で、壁がへこんだ箇所があった。何かの物置に使っていたような感じだ。通路堀りかけ、という雰囲気ではない。その地面をしばらくなにやら探していた板長さん、板きれのようなものを見つけ出してきた。「これ何だと思います?」と言いながらライターで火をつけたら、花火のような強烈な閃光が目に焼き付いた。暗いところにいたので、ちょっと目がびっくりしてしまった。

「これはリンなんですよ」

こんなものもまだ残っているのか。さすがに弾薬そのものは残っていないものの、その一部となるものは残置されている。

09:57

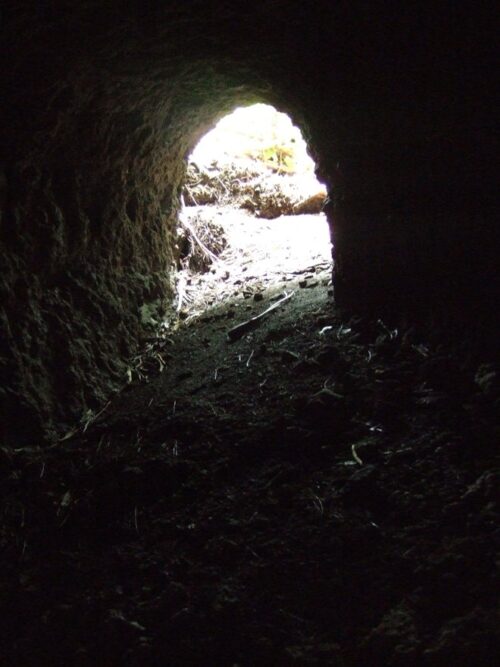

明かりが見えてきた。外に出るぞ。

一カ所あたりの壕にいる時間は5分程度と短いものの、暗いためにその1.5倍くらいの時間滞在している気になる。こんなところに籠もって戦闘していたら、やけくそになってしまいそうだ。

09:58

板長さんが気を利かせてくれて、「壕の前で写真を撮りましょう」と仰った。ご厚意に甘える。

しかし、こういう場所でさすがににっこり笑顔だとかピースサインなどしてられんので、どういう表情を作っていいのか三人ともちと困った。結局、なんだか中途半端な、辛気くさい顔で「記念」撮影となった。

09:59

ここには瓶が山積していた。貝塚ならぬ瓶塚だったのか、とも思ったが、板長さんが山を歩いて発見次第、ここに集めているのだという。板長さんはこの山全体を博物館のように捉えていて、ここは「戦時中の瓶コーナー」というわけだ。

それにしても60年以上経過しているのに、まだ色つやがしっかりしている瓶には驚きだ。てっきり、半世紀もすればこういうものは風化するものだと思っていた。

・・・ああ、そうか、広島出身のおかでんにとってみれば、戦時中のものは遠足で見た「広島平和記念資料館」の展示物であり、原爆の威力でひん曲がったものや溶けたものばかりだ。そんなわけで、この瓶を見て新鮮な驚きを感じたのだと思う。広島人ならではの発想だろう。

10:01

こちらはやかんコーナー。

護国の鬼と化して壕を掘っていた兵隊さんたちも、人間として生活していたんだなぁと当たり前の事を思い出させてくれる。

コメント