12:52

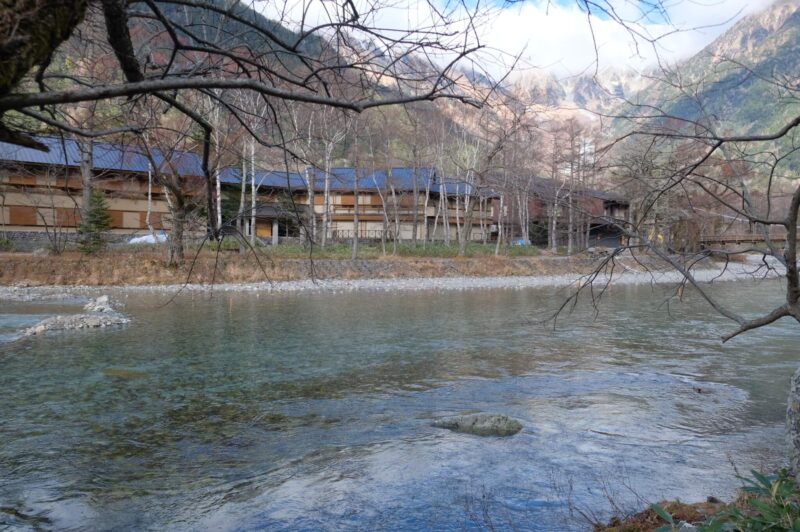

いい景色だなー。

いつもなら、河童橋、そしてその先の岳沢を見上げて「いい景色だ」と言う。でも今日は違う。

ほとんど人の気配のない周囲を見渡して、その光景に感動している。人間って不思議ないきものだ。

大自然の感動よりも、「誰も人がいない」ことに感動している。感動というのは、非日常的であれば生まれる感情なのだな。

梓川の対岸に並ぶホテルは、どこも厳重に雨戸が閉まっていて人の気配がない。

時折行き交う車というのは、あくまでも土木工事の作業なのだろう。宿の人はまったく見かけることがなかった。

12:54

河童橋。

おっ、橋の半分に覆いが被せられている。補修工事を行っているらしい。

河童橋は上高地観光の最大のフォトスポットだ。観光シーズン中に工事をするというわけにはいかない。何かメンテナンスをするなら、GWより前か、11月に入ってからの間だ。

現実的には、GW直前まで上高地には残雪がある。なので、ガッチリ工事するなら晩秋の今がまさに旬。雪が降り積もる前までに頑張って完了させないと。

12:57

河童橋が見えるベンチで、また一休み。

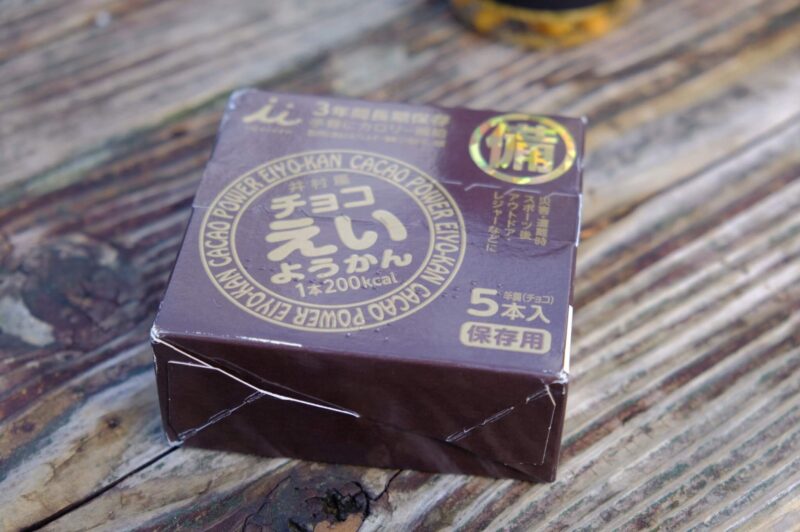

先ほどドリップして水筒に入れたコーヒーとともに、「井村屋のチョコえいようかん」を食べる。

これも保存食。災害用に家に備蓄していたのだけれど、3年の賞味期限が切れるので今回放出品となった。

1本200kcal。調子に乗って何本も食べると、あっという間にデブまっしぐらだ。日常生活では食べないほうが良い食料。

なるほど、中身はこうなっているんだな。初めて見た。

保存用のようかん、しかもチョコようかんということもあって、普段イメージしているようかんとは違う食感の食べ物だった。うまいか?と聞かれるとはなはだ疑問。

でも、こういう甘いものがないと、マジ災害のときには気晴らしできないと思う。手軽なカロリー補給と、甘いもので気分転換という観点でこの商品をおかでん家の備蓄にしている。

甘いもの系で災害用備蓄をしようとすると、専門の商品というのは案外選択肢が少ない。井村屋のようかんか、ビスコの缶詰がメインの選択肢となる。ビスコは口の水分が奪われ、喉が乾いて貴重な水資源を使ってしまいそうだ。なので、ようかんは甘味備蓄の第一選択肢となる。

で、そのようかんを今こうやって食べている。3年の間、災害に見舞われることなく無事に過ごせたことに感謝しつつ。

「もったいないなー」とちょっと思うけど、保険としての食料なのでしょうがない。

13:08

五千尺ロッヂ前。

河童橋のたもと、ということでここは本当に観光客だらけになる。

上高地は素晴らしい場所だけど、バスでビューンとやってきてビューンと立ち去る、あんまり思い入れがない人にとっては「河童橋で記念写真して、売店を見て、おしまい」というだけの場所だ。「ああ景色が綺麗ですね。パシャッ」で終わり。

そんな人たちがたむろしているのがこの界隈。なにせ、「わあ!すごい景色!」と一通り驚いて、写真を撮ったらその後やることがなくなっちゃうんだから。

そんな人が多い場所なのに、今やガランとしている。すごいすごい。こんな景色、見たことがない。

13:09

河童橋。

まるで門をこしらえているように覆われている。

通行は問題なくできる。

こんな感じ。

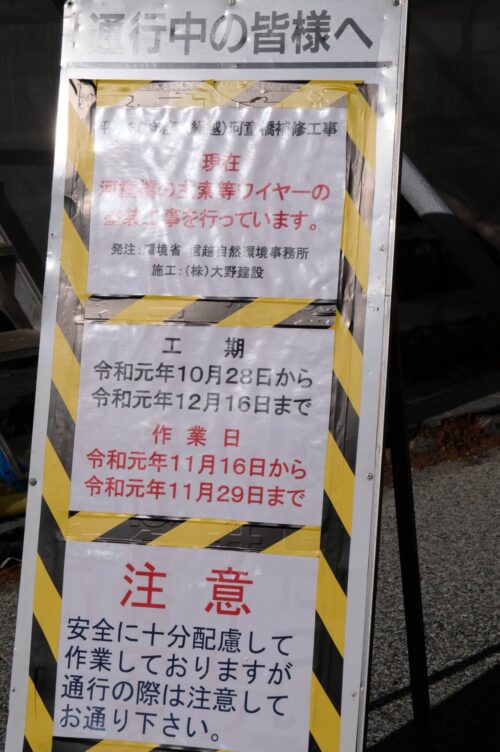

立て看板を見ると、ワイヤーの塗装工事を行っていることがわかる。

工期は「10月28日から12月16日まで」だ。

一方で、作業日は「11月16日から11月29日」と併記されている。この業界で「工期」と「作業日」にどういう違いがあって使い分けているのか、僕にはよくわからないので後で調べてみた。

工期=準備期間+作業期間+その他不稼働日+後片付け期間

へー。そういうことか。

つまり、10月28日から足場を組み始め、メインの「ワイヤー塗装工事」そのものは11月16日から始めますよ、ということなのだろう。途中に法定休日をはさみつつ、最後に片付け終わるのが12月16日。この日をリミットにしているのは、これよりも遅くなると雪が降って作業にならなくなるからだろう。

13:15

河童橋から約1時間で、本日の目的地・明神となる。

ここからは未舗装道路になるとはいえ、劇的に足場が悪くなることはなさそうだ。到着時間が遅くなって宿に心配をかける、ということもない時間なので、あとはもうウィニングラン気分でどうぞ。

ビジターセンターが目の前に見える。

ここも河童橋同様足場が組まれているが、まだ覆いはされていない。作業はこれからなのだろう。

清水川。

清らかな浅い川で、六百山の麓から湧き出てわずか数百メートルしかない。冬でも凍らないということで、青首のカモがいた。

13:17

上高地の頭上にそびえる六百山。

夏と違って木の葉があらかた落ちている分、迫力が増して見える。

目の前に見える山だけど、水平距離1.5kmで垂直に1,000m登らないといけないのでかなりキツい。明確な登山道はなく、ほぼ垂直+浮石だらけ、藪こぎだらけの急なガレ場をよじ登っていくことになるらしい。僕は実力的に無理そうなので、たぶん一生登る機会がないと思う。残念。

(つづく)

コメント