もうさすがに食べるのはやめよう。

そう思わせるに十分な本日の食べ歩き。おかしい、盛岡市の観光名所を歩いて見て回るはずが、いつの間にか食べ歩きになっている。

そもそも、オリエンテーリングよろしく観光地をどばどばと巡っている時点で、温泉療養を帳消しにする愚行。それにくわえて食べ歩きとは。少し頭を冷そう。

というわけで、盛岡城に向かった。・・・という流れにしておく。最初からこの順番で盛岡城に行くことは織り込み済みだったけども。

盛岡城は立派な石垣で構成されたお城だった。このあたりは湿地帯だったらしく、このお城を構えると共に城下町が開けていったという。なので、盛岡城という名前ありきの地名ということになる。

「盛り上がる岡」ということで盛岡なのだから、期待値込みの命名とはいえこの城がいかに湿地帯の中で盛り上がっていたかがわかる。

14:50

石垣の上には何も建物が残っていないということはわかっていたが、とりあえず行ってみた。盛岡城といえば南部藩・南部氏が統治した地。南部といえば南部鉄瓶が有名なわけで、もちろんお城は鉄筋コンクリート製・・・ではないのだな。もちろん木造で、そしていまや現存していない。

そもそも、この盛岡城には天守閣がなかった。江戸時代に入ってから落成したお城なので、権威的な天守閣は対外的によろしくなかったのだろう。

本丸と二の丸があった場所の間には、ご丁寧に空堀がある。あの石垣をよじ登って、ここまで敵に攻め込まれたらもうアウトだと思うのだけど、最後の抵抗をする場所なのだろう。

本丸に行こうとするとこの空堀の中を歩いていくことになるが、日が差し込みにくい場所なために路面が凍結していた。お陰で結構滑る。慎重になりながら、一歩一歩進んでいく。

14:53

本丸到着。

わかってはいたけど、何もない。単なる公園だ。

しかし、眺めはとても良かった。写真は、本丸から西側を眺めたところ。なるほど、治水していなかったらこりゃ湿地帯になるわ・・・と納得の平野がそこには広がっていた。

そんな中、しゅっと伸びる東北新幹線の高架橋。時折新幹線が通過していくが、とても誇らしげに見えた。

15:06

盛岡城を下り、パルクアベニューカワトク方面に戻る。頭の中には、先ほど食べたヨーグルトのことがある。あれ、今はもう食べないけどお土産にしたい。買って帰ろう。

「食べ切れなければ持って帰る」。なんて食い意地が張っているんだ。

そんな中、道中にある「岩手県産品の店 らら・いわて」というお店に立ち寄ってみた。先ほど、じゃじゃ麺の味噌と麺を買ったばかりなのだが、こちらでも何か面白いものが見つかるかもしれない。

なんだこりゃ。

仰々しく白い瓶に入った醤油が売られている。その名前は「奇跡の醤(ひしお)」という。

「究極の○○」なんて名前をつける商品は一時多かった。客寄せとしてインパクトがある名前だからだ。実際にはそんなに「極めて」なかったとしても、話題にはなるので商品は売れるだろう。それと同じにおいを、この商品から感じた。

しかし、売り場で紹介されているこの醤油のストーリーを読んでみて、結構ガチな話で引き込まれてしまった。

この醤油を作っている八木澤商店という醸造元は、陸前高田市にある。東日本大震災の際に跡形もなく醸造蔵がなくなってしまい、売り物の醤油はおろか、醤油を作る際に必要となる麹菌なども全部駄目にしてしまったという。

そんな中、釜石市の水産試験センターに研究用で預けてあった「もろみ」がかろうじて発見され、そのもろみを培養し、数年の歳月をかけて復活させたのがこの商品だという。なので、「奇跡の醤(ひしお)」。

「奇跡」なのは、「美味さ」ではない。この醤油が現存していることそのものが、だ。なので、ストーリーには大変惹かれたものの、買うかどうかは悩んだ。でも、結局小さいのを1本買うことにした。ものを買うことで被災地復興の一助になれば良いし、醤油を再度仕上げるまでの蔵元の努力に対して「投げ銭」をしたかった。さらに、この商品が出荷されたのがたった3ヶ月前ということで直近だったからだ。

この醤油は旅行の土産として友人にあげた。奇跡たるゆえんのエピソード紹介込みで。

予告どおりカワトク地下でヨーグルトをお土産として購入したった。しかも2種類も。店員さんに「またいらっしゃいましたね」とにっこりされた。

いろいろなお土産を手に、盛岡駅に向かう。

そういえば、大沢温泉の売店でもお土産を買ったんだった。切手を貼ればはがきとしても使える黒塗りの板切れで、紐がくくりつけてあるので壁に吊るすことができるもの。で、その板には「下ノ畑ニ居リマス 賢治」と書いてある。ぺらぺらの板なのに500円したはずだ。すげえ高いなあ、と思ったけど、玄関に吊り下げておくと面白いかな・・・と思って買った。

で、後日玄関に吊るしてみたけど、来客のほぼすべてに気づかれないか、相手にされなかった。岩手県土産という文脈でこの板を見れば、「ああ、『賢治』って宮沢賢治のことか。じゃあ『下ノ畑ニ居リマス』というのは宮沢賢治がらみの言葉なんだな」と気がつく。でも、いきなりこんなものを見せられても、「賢治って誰?」で終わってしまう。というか、視界にすら入らないっぽい。

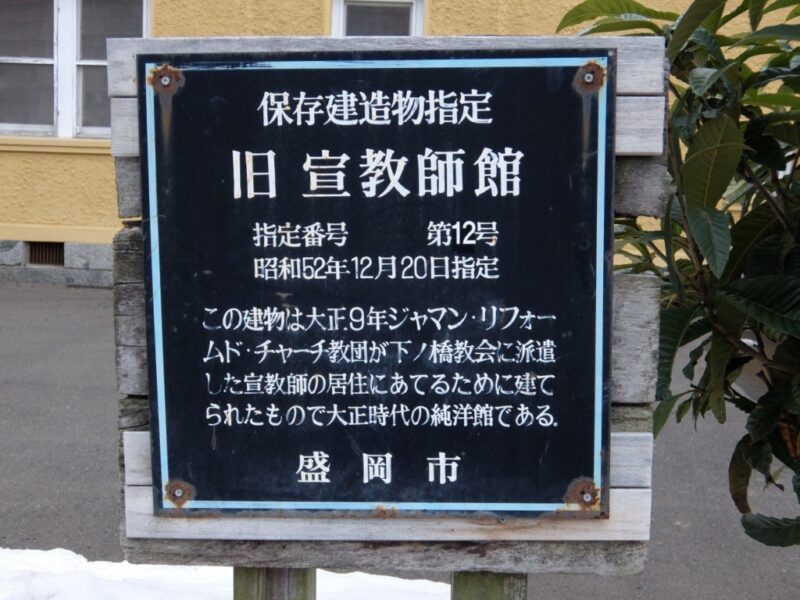

最後の目的地、旧宣教師館に向かう。

15:24

交差点脇に、ちょこんと存在する旧宣教師館。

先ほどの旧県令の私邸と比べると随分温かみのある建物だ。明るく広い交差点に建物二面が面しているということもあってか、主がいない建物独特の暗さが全く感じられない。

これ、今だったらそのままアンティーク雑貨のお店にしちゃったりできる。レストランとしてもいける。個人宅にしたって、十分いい。ただ、保存建築物として市から指定されているので、そういうことはできないのだけど。

入館料を払えば中に入れます、といったことは一切ないので、外からざっと眺めておしまい。さて、そろそろ頃合がよろしくなってきた。本格的に退却するか。

コメント