07:29

濃霧に包まれる中、肩の小屋が見えてきた。

雑誌に掲載された写真を見る限り、この小屋は、背後に北岳山頂部が見えてとても風光明媚な場所に見えた。いかにも山に登ってます!山小屋一泊です!という感じで、わくわくさせられる。・・・ただし、快晴の場合に限る。

小屋の前には太い網がかぶせられた荷物やドラム缶などがたくさん積み上げられていた。まるで作業現場のようだ。

視界が全然開けないということもあって、ワクワク感とは皆無だ。雑木林の片隅にある産廃施設のような雰囲気がある。

07:31

大きな看板があったので、そこで記念撮影。

といっても、背後はドラム缶だらけだし、ガスで視界はほとんどないし、一体何の記念なんだかさっぱりわからない。

せいぜい、ここに到着した時刻がデジカメのExif情報として残されたのと、ここが標高3,000メートルだってことを覚えたくらいだ。

07:31

北岳肩の小屋。

定員150名ということになっているが、もちろん「山小屋における、文明を営む人間が必要最低限寝泊りできるスペースを考慮した数字」だ。

この時点で既に一般常識から乖離した狭さなわけだが、実際夏のハイシーズンはこの倍以上の登山客が殺到するわけで、考えるだに恐ろしい。

広河原を早朝出発すれば、初日でここまで到達することができる。そういうこともあり、この山小屋は特に人気が高い。

北岳の南側には北岳山荘という別の山小屋もある。しかし、さすがにここまで初日でたどり着くのはちょっと難儀なこともあり、肩の小屋のほうが人気が高いようだ。

標高3,000メートル以上の場所にある山小屋、というのは富士山を除けば日本でもほとんどない。だから、別世界感は楽しめそうだ。ただし天気がよければ。

07:31

それにしても風情を損なうのはこのドラム缶たちよ。

何でこんなにたくさん並んでいるのか。しかも、漬物でもつけているのか、大ぶりな石を載せてふたをしている。

おそらくこれ、天水をためるためのタンクの役割を果たしているのだろう。

こんな標高が高いところだと、川の水や湧き水に頼ることができない。その結果、雨をためて使うしかないわけだが、その貯蔵用としてドラム缶が多数使われているらしい。

見栄えはとても悪いが、この厳しい環境で生きていくためには仕方がないことだ。

07:33

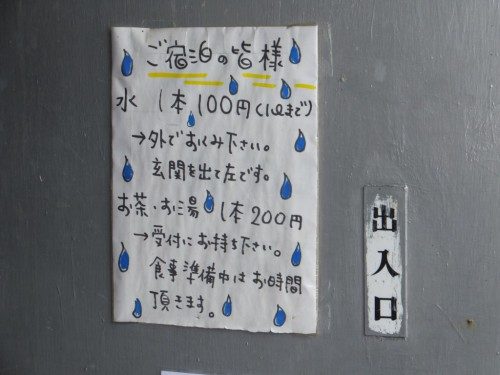

玄関先には、水に関する案内が張り出されてあった。

水 1本100円(1リットルまで) →外でおくみください。玄関を出て左です。

お茶・お湯 1本200円 →受付にお持ちください。食事準備中はお時間頂きます。

ただしこれは宿泊客に対するものであり、通りすがりの人はまた別の話。

「宿泊客なら水は無料」としている山小屋は多いが、ここは宿泊客であってもお金を取る。それだけ水が貴重、ということだ。うっかりがぶ飲みなんてしちゃ、だめだ。

コメント