14:15

小屋があるところから少しだけ甲州側に下ったところに、トイレが二棟ある。

甲州側だから甲州トイレだな、としょうもないことを思いついた。

どっちかが男性用でどっちかが女性用という区別はない。お好きな方をどうぞ。ちなみに全部個室。

これがうわさに聞く、農鳥小屋のトイレなのか。

小屋に先着していた登山客も、

「トイレはあらかじめ見ておいた方がいいよ。夜になって行くとびっくりするから」

と笑いながら言ってたっけ。

14:15

トイレの脇からトイレを見てみる。

あー。

もちろんバイオトイレなんて高度なものがあるわけではなく、いわゆる放流式だ。つまり、排せつ物はそのまま下に落ちる、と。

しかし、このトイレは絶壁の上に建っているわけではない。普通の斜面の上にある。

そういうこともあってか、トイレの下には、滑り台のように傾斜がついた「とい」が敷いてあった。

トイレで用を足すと、下に落ちたのちこの「とい」を伝って転がり落ちていくというわけだ。

排せつ物が白日の下にさらされているわけで、あまり気持ちの良いものではない。

しかも、このトイレがある先にテント場があるというのがシュールだ。テント場の人、臭いは問題ないのだろうか?

おじさんに言わせれば、「人間が生きていく上で当然排せつするだろ。自然の摂理だ、汚いとか隠せとか言うな」なんだろうな。

14:16

トイレの個室をのぞいてみる。

崖下方面におしりを向けて、穴に用をたすのだが・・・

ああ、いけませんいけません、穴から見える「とい」に、排せつ物がひっかかってるのが丸見えだ。

水洗式じゃないので、途中で止まってしまうんだな。

ああー。あんまり見たくないもの、見ちゃったよ。

こういう「生きていく上で当たり前」のものを隠蔽してきたのが、近代日本の建築であり、文化であり、技術なんだなと思う。

14:31

小屋に戻り、自分の寝床を確保してみる。

敷き布団や掛け布団といったものはない。あるのは、毛布と枕だけだ。

毛布を使って、自分の陣地を主張する。

一応、肩幅くらいのスペースは確保することができた。上でき。

敷き布団だと、天日干しにするのが重労働になる。だから、軽いし取り回しが楽な毛布を採用しているのだろう。合理的だ。寝泊まりする側だって、湿気を吸ってしっとりした敷き布団なんかより、毛布の方がよっぽどましだ。

14:32

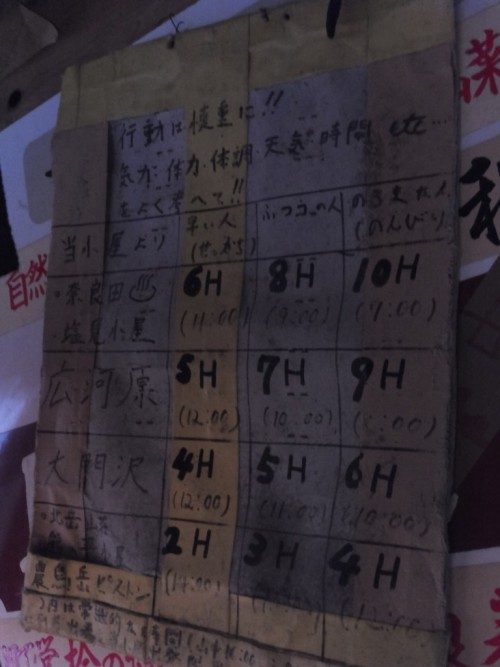

枕元に、こんな張り紙があった。

ここから各方面に向かう際の所要時間をまとめたものだ。おじさん、親切だ。

ただし、書いてある内容はおじさん風である。

たとえば、おかでんが明日のゴール地点と据えている奈良田温泉だが、

「早い人(せっかち) 6h」「ふつうの人 8h」「のろまな人(のんびり) 10h」

と記されていた。

「のろま」という言葉をチョイスするあたりが、おじさん素敵。

奈良田温泉まで、8時間。結構な長丁場だ。奈良田に下山したからといって、すぐに帰京できるわけではない。ここもまたとんでもない秘境で、一日4本しかないバスを捕まえて、身延線の駅まで行って、そこから甲府に出て・・・とやらないと帰れない。

明日は最終日だからといって、気が抜けないのだった。長い下山ルート、気を許すとけがの元だ。

コメント